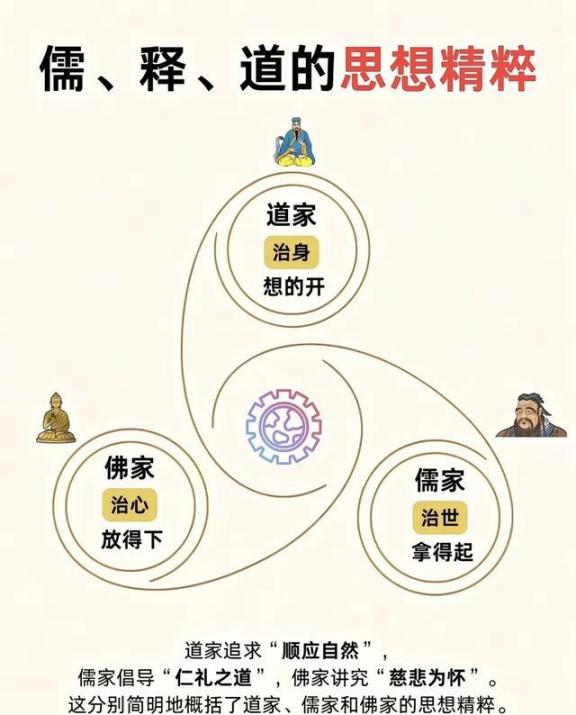

儒释道三家,就这么泾渭分明吗?儒为表,道为骨,佛为心。儒家拿起,佛家放下,道教反着来。 中国传统文化里,儒家、佛教、道教这三家思想,从来不是孤立的山头,而是像一条大河里的支流,互相影响,共同滋养着中华民族的精神世界。说起它们的来历,得从春秋战国说起。那时候,孔子创立儒家,强调仁义礼智信,老子创立道家,讲求顺应自然。佛教是东汉时从印度传入的,渐渐本土化。三家一开始各有侧重,但历史一长,就开始你中有我、我中有你了。 魏晋南北朝时期,三教开始并称。那时社会动荡,儒家维持秩序,道教追求长生,佛教提供慰藉。南北朝时,范缜提出神灭论,反对佛教灵魂不灭的想法,但这也促使三家更深层对话。到了隋唐,三教融合加速。隋文帝兴建寺观,唐代帝王召集辩论,三教代表互相借鉴。唐代韩愈排佛,但同时也有李翱与僧侣交流,寻求调和。这些互动,让三教从对立走向互补。 宋明时期,三教合流成为主流。宋代理学家如朱熹、周敦颐,吸收佛道元素,创立新儒学。周敦颐提出太极图说,融合道家阴阳思想。明代王阳明的心学,更是强调知行合一,融入禅宗顿悟。明末林兆恩创立三一教,直接把三教合一,影响民间信仰。这些历史事实,显示三教不是简单分明,而是通过长期交流,形成互补格局,推动文化发展。 现在说说标题里的故事。儒为表,道为骨,佛为心,这比喻形象地道出三家的角色。儒家像外在的仪表,强调社会责任和道德规范;道家似内在的骨架,注重自然平衡和自我修养;佛教则如心灵的核心,追求觉醒和慈悲。儒家拿起,意思是积极入世,担当义务;佛家放下,教导释放执着,获得解脱;道教反着来,引导逆向思考,返璞归真。三教还像一栋房屋的不同区域:儒家是厨房,负责解决生活的烟火气;道家是客厅,让人放松身心;佛家是卧室,提供心灵的归宿。 儒家以仁为核心,提倡义礼智信,治理社会。道家以道为本,主张无为而治,顺应天地法则。佛教以空为宗,讲求因果报应和慈悲,寻求精神解放。这些核心思想,在历史上互相渗透。比方说,宋明理学就借用佛教的心性论,来强化儒家的道德修养。道教的长生术,也影响了佛教的养生观。 民间生活中,三教融合更接地气。老百姓过日子,节日上香时,儒家敬祖宗,道教求平安,佛教念经祈福。清明扫墓体现孝道,中秋赏月感悟自然,寺庙听因果警醒行为。这些习俗,说明三教已融入日常,不是高高在上的理论。 回顾历史,三教的融合体现了中华文化的包容性。从魏晋的并立,到隋唐的辩论,再到宋明的合流,这种过程避免了极端对立,促进社会和谐。北宋时,三教讲论成为常态,南宋朱熹的著作中,常引用佛道典籍。明代三一教的兴起,更是把融合推向民间,强调忠孝仁义与修心炼身结合。 在当代,这种智慧依然有价值。在社会主义核心价值观指引下,三教精髓帮助人们平衡物质和精神需求。比方说,儒家的仁爱对应和谐社会,道家的自然观支持生态文明,佛教的慈悲促进公益慈善。这些思想,与时代结合,推动文化自信。 当然,三教融合不是一成不变。历史上也有冲突,如唐代排佛运动,但最终都转向互补。这告诉我们,文化发展靠包容,不是排斥。在新时代,我们要继承这份遗产,通过教育传播,让更多人体会三教的智慧。 总之,三教不是泾渭分明,而是相资互用。它们共同构筑中华优秀传统文化,在今天继续发光发热,支持民族复兴。