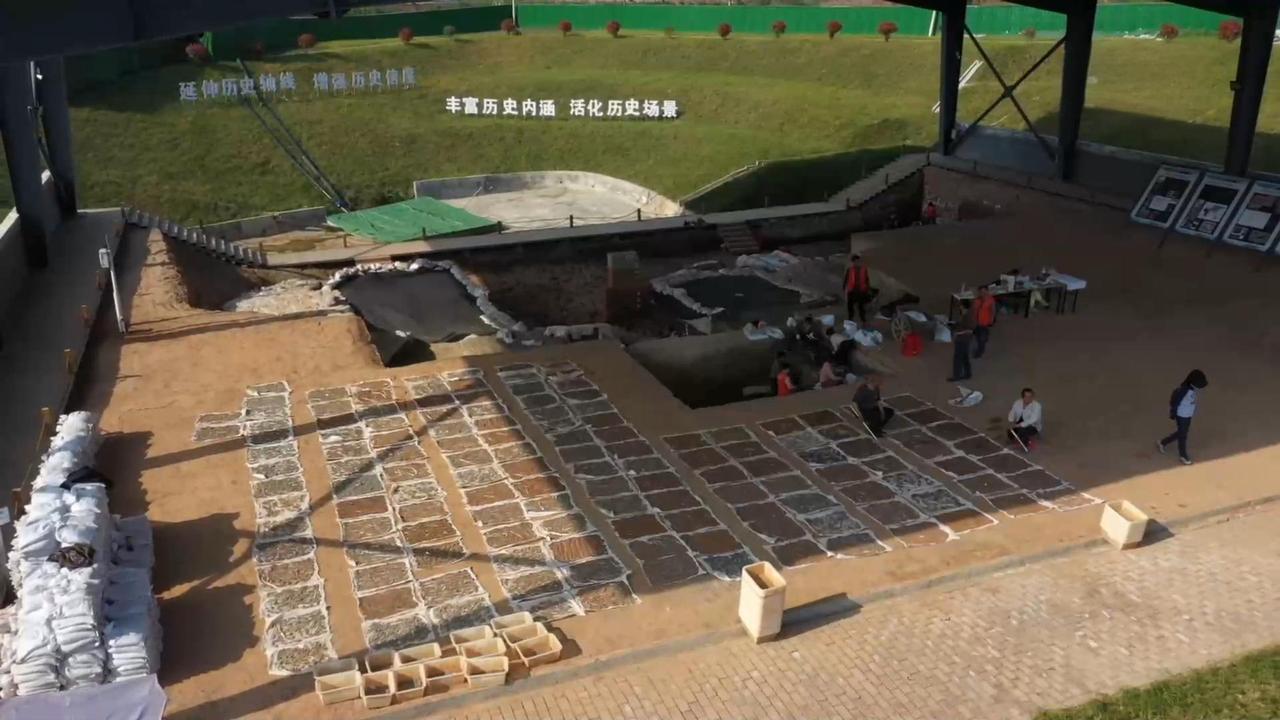

中国考古的空前大发现! 四川资阳濛溪河遗址就凭一个“不寻常”的特点,让全球考古学家都坐不住了。它没挖出什么镶金嵌玉的“国宝”,却凭着一堆泡在水里保存了几万年的木头、种子,把7万年前咱们老祖宗的生活,像放电影一样清清楚楚展现在眼前。 这可不是简单的考古发现,更像是给人类演化史的教科书,划了一道要重写的横线。 很多人对考古的印象还停留在“挖石头”,毕竟几万年过去,骨头、木头这些东西早就该烂没了。可濛溪河遗址偏偏不一样,这里的河岸底下是特殊的饱水环境,缺氧气、少细菌,就像个天然的保鲜箱。 考古队第一次下探的时候,用小刷子轻轻扫开泥土,居然摸出了一段还带着木纹的木头,仔细一看,木头一端还被削得尖尖的,明显是古人用过的工具。四 川省文物考古研究院的郑喆轩教授说,当时队员们都不敢用力碰,生怕稍微一使劲就把这“万年老物件”碰坏了。 后来清理出来的木头工具越来越多,有适合挖植物根茎的粗木棍,还有打磨得很光滑的木矛,最细的一根木头前端,甚至能看出反复削刮的痕迹,看得出来古人做工具时有多用心。 要是光有工具还不够新鲜,真正让人惊讶的是那些装在小玻璃瓶里的“史前食材”。 考古队在遗址里挖了些土样带回实验室,用特殊方法浮选后,居然筛出了好多极小的的种子和果核。有现在咱们常吃的核桃祖先,还有能当调料的花椒种子,甚至找到几棵接骨草的种子,这东西现在还能入药,说不定几万年前的古人就知道用它治小伤口了。 “过去学术界认为,人类对植物的系统利用始于新石器时代。”中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员高星表示。 但濛溪河的发现证明,8万年前的古人类已经懂得采集橡果、葡萄等20余种可食用植物,甚至有意识地将接骨草带到居住地,可能用于医疗。 有是一块巴掌大的赭石,表面刻着几道浅浅的纹路,既不是为了方便手握,也不是工具磨损的痕迹,就是纯粹的“随手刻画”。 中国科学院的高星研究员说,别小看这几道刻痕,这说明当时的人已经不满足于“吃饱肚子”了,开始有了“想表达点什么”的想法,可能是记下来今天找到了多少食物,也可能就是单纯觉得这样好看。 这和我们现在写日记、画小画本质上是一回事,都是人类对“精神世界”的追求。 有网友看了这块石头的照片,留言说“原来咱们老祖宗这么早就有‘小情趣’了”,其实这话没说错,正是这种“不只为生存”的想法,才让人类慢慢走向了文明。 濛溪河遗址的年代学意义同样重大。距今8万至6万年,正是非洲以外现代人演化的“瓶颈期”。 此前由于缺乏本土证据,东亚在这一阶段的演化图景一直模糊不清。而濛溪河遗址群的出现,如同一块完美的拼图,填补了这一空白。 “我们在遗址中发现了连续的文化层和稳定的石器技术传统。”中国社会科学院学部委员陈星灿指出,“这表明东亚古人类并非被动等待外部人群取代,而是独立发展出了适应本地环境的生存策略。” 这种独立性在技术层面尤为显著。濛溪河的硅化木小石器工业,既继承了东亚百万年的石核-石片技术传统,又发展出独特的刮削器组合。 这种技术体系与西方同期的“勒瓦娄哇技术”形成鲜明对比,证明人类演化并非单一线性路径。 随着研究的深入,濛溪河遗址的影响正在超越学术界。2025年4月,遗址所在地乐至县启动了“濛溪河考古遗址公园”建设,计划将其打造成集保护、研究、教育于一体的文化地标。 而在大洋彼岸,《科学》杂志已将濛溪河遗址列为“2025年全球十大科学突破”候选项目。 可能有人会问,这些老物件跟我们现在有啥关系?其实关系大着呢。以前不少人觉得,古代西方人的工具更先进,可濛溪河遗址里没发现所谓的“先进技术”,古人就用身边的木头、石头,做出了适合四川山林环境的工具,照样活得很好。 这说明咱们的祖先从来不是“跟着别人学”,而是自己琢磨出了最适合自己的生存办法,这种“因地制宜搞创新”的本事,不正是我们现在也需要的吗? 而且看着这些几万年前的工具、种子,能清楚地感觉到,我们和老祖宗之间,其实有一条没断的线,他们努力适应环境、想办法过得更好,这种劲头一直传到了现在。 正如郑喆轩在发掘日记中所写:“濛溪河遗址告诉我们,人类的演化不是简单的‘进步’叙事,而是充满了适应与创新。每一件遗存都是祖先留给我们的密码,等待我们去破译。 关于濛溪河遗址,还有很多谜题没解开,比如古人是怎么精确找到适合做工具的木头,那些刻痕到底有没有特殊含义。 但光是现在知道的这些,就足够让我们重新认识自己的历史了。

太空之弦

西方文明实际上都是中国传过去的,虚假的多

叶开元 回复 09-24 11:40

凡客 回复 09-25 06:41

这么讲不彻底,并非人类走出非洲,是人类走出车亚)。

__misanthropy

西方文明遗迹很多都是造假出来的悬案,没有任何实际考古价值。

凡客 回复 人间正道 09-25 06:42

人间正道是精犹?

人间正道 回复 09-23 22:43

你是以色列来的?

三人成众v

真正让人惊讶的是那些装在小玻璃瓶里的“史前食材”。史前居然有小玻璃瓶,我们祖先技术真牛B!

用户18xxx65 回复 09-23 12:19

你的理解能力有待提高!

远渡印尼买公平未果酿惨案 回复 09-23 17:39

你的中文跟印度人学的?

用户17xxx37

不是随手刻画,而是做个记认,说明这个工具是他的,否则被人家拿走了都说不清。

乘风破浪的高山

人类起源非洲就是个骗局,因为不可能起源欧洲,白人就硬说是起源非洲,只为打压黄种人,直到近代历史发现中国古猿证据比非洲大峡谷发现的还早。

慕辰 回复 09-26 08:02

是的,最新的考古发现,欧洲最早进去的那一波晚期智人和前面的早期智人─尼安德特人发生了火拼,最后拼的两败俱伤,然后在意大利那边的一个超级火山爆发带来的自然灾害中双双覆灭,现在的欧洲人。是亚洲这边的一支晚期智人后面又迁徙过去的。

东海碧泉 回复 10-01 07:14

从肤色来说,肯定也是多地起源,而不是起源非洲。[狗头]

不鸣

石块上的几道刻痕,预示着汉字起源的萌芽

无心云

前几天看到有个人说西方人发明了汽车电脑手机,中国什么也没有。

我装死 回复 09-23 12:45

中国发明了上帝!

易水 回复 我装死 09-23 13:06

女娲捏了个上弟!

用户12xxx60

说人类是从非洲起源的,我是百分百不信的!至今地球进化最完美的人是中国人!

用户10xxx50

8万年非洲人还没有走到亚洲呢!应该是亚洲人走到世界各地,亚洲人的皮肤可以晒黑成非洲黑人,到北方也可以变成白人

黑雪

说实在的,如果中国不是实行土葬习俗!古代文明能保存到现在?

春春

这也西方传来的那也是西方的,回头看看,中国的陶轮不就是现代机床的鼻祖么![哭着笑]

怡森雅居老陈

那个时候有玻璃瓶吗

用户14xxx81

马王堆古尸现在就在玻璃罩下,千万别去看,不然会惊掉下巴的。

用户10xxx38

哪有这么新鲜的,是农贸市场吗?

泥泞中的老虎

正是这种“不只为生存”的想法,才让人类慢慢走向了文明。[赞][赞][赞]推动历史前进的,恰恰就是这种无关生存的小动作,因为只有不为五斗米整天算计,才有多余的精力看到,去到更远的地方!

我心飞翔

地球文明起源于中国,西方宣传纯属扯淡

用户10xxx77

身高一米五,体重在九十斤左右的女性寿命最长也最健康,绝大部分都活到九十多岁且少生病,这是什么科学依据?

九月鹰飞

上图啊,

1悟

根据进化论应该是猴子的遗物,不然以后就不要有进化论的论调

退而结网 回复 10-06 19:02

进化论本来就存在争议

凡客 回复 11-03 15:00

人是从猿变的,不是猴子,猴与猿分裂二千万年前就开始了。

用户14xxx60

几千万年前动物就知道自己找草给自己治病呢。何况大猩猩

用户26xxx99

🍇不是引进的的了,中国自己有

万舞

拜托不要吧这类考古相关的写得像散文一样或者AI!要知道一个考古爱好者最神烦的就是诸如《盗墓笔记》一类的玩意儿!

Dino 回复 09-24 09:09

不用怀疑,就是AI写的

龙行江湖

真正让人惊讶的是那些装在小玻璃瓶里的史前食材……???小玻璃瓶底下还刻着微波炉专用。

№浪←子〃孤→狼£ 回复 09-24 15:28

好好理解,多学学中文

用户92xxx12 回复 09-24 09:24

考古队在遗址里挖了些土样带回实验室,用特殊方法浮选后,居然筛出了好多极小的的种子和果核。有现在咱们常吃的核桃祖先,还有能当调料的花椒种子,甚至找到几棵接骨草的种子,这东西现在还能入药,说不定几万年前的古人就知道用它治小伤口了。 没看到后边专门给你们这群不仔细看文章的解释吗?。。。真TMZZ,呵呵。。。

最丑的猫

我都不懂,玻璃瓶什么时候才有的?

行者 回复 09-24 07:41

西方的文物很多摆在博物馆,你该不会想到这些文物生来就是摆在博物馆的吧?

文胖爱旅行 回复 09-24 08:28

我看文章的时候,就在想,有多少人会来抬杠玻璃瓶的事情

三生石

请一眼假大师过来鉴定一下,他不来鉴定我是不信的。

用户12xxx30

我小时候长期在那河里洗澡抓鱼捞猪草咋就没发现!

无趣

花椒不是西域带回来的吗?

我爱大团圆

查清朝的那些皇帝与罗马教皇的意切联系,手与手套的关系,一切,还要追到8万年前吗?明朝末年开始都算超额用功。

用户10xxx99

真正让人惊讶的是那些装在小玻璃瓶里的“史前食材”。几万年前就有玻璃瓶了??

用户10xxx08

等几天西方就会有的,比我们早几千年。

哈哈哈

葡萄。。。。不是西域过来的吗?

退而结网 回复 10-06 19:04

《诗经·豳风》“六月食郁及薁”

用户14xxx95

葡萄不是张骞出使西域,才带回来了的么?

来自星星的大橘喵

西方就特么奇怪挖出的全是特么石头做的艺术品,还特么全都没衣服。

用户10xxx00

过段时间西方也给你整一处8000年的!

墨隐

说的别的民族没有土葬似的?

老子论道上帝小儿

古文明只有王德服家是真的。

用户10xxx02

咱们得在石器时代前,再加一个木器时代

士彬

只有中国从猿到人,思想一脉相承。

jy75360

西史辨伪,正本清源!

于无声处

"蚕丛及鱼凫,开国何茫然! 尔来四万八千岁"。原来李白说的是真事,还少说了32000年!

精确无解

几万年前人们能制造玻璃瓶

Dino

七八万年前的古人类,很可能不是智人,未必是我们的老祖先