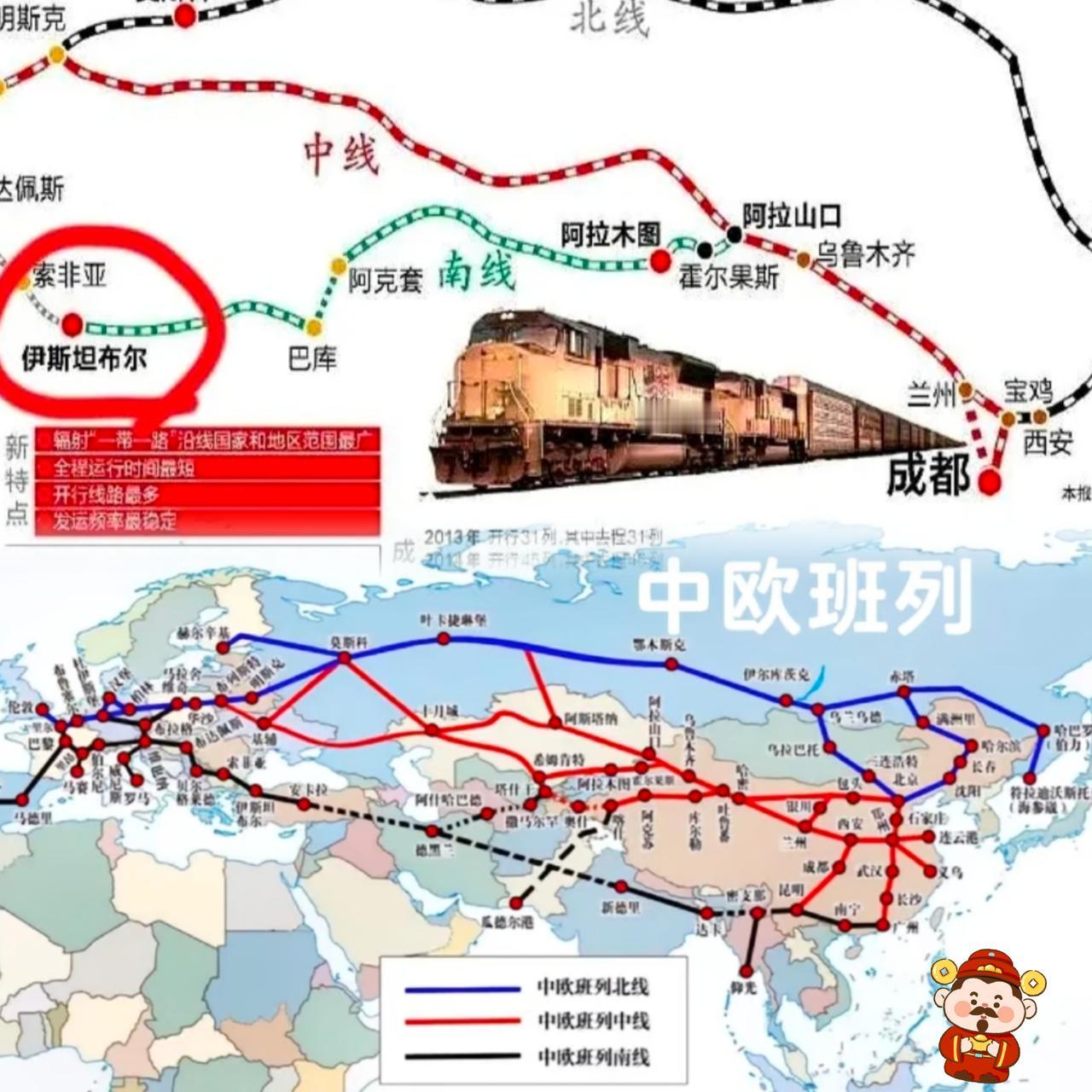

中哈签完了! 直接绕过俄罗斯。 中国与哈萨克斯坦的跨里海运输通道协议,从来不是临时抱佛脚的应急方案,而是哈萨克斯坦谋划多年的战略布局。 9月23日,哈萨克斯坦副总理茹曼加林公开确认,这条绕过俄罗斯的通道货运量将翻倍至1000万吨,这份底气背后,藏着这个中亚国家摆脱资源依赖、重塑区域地位的深层算计。 就在协议细节敲定前一周,波兰关闭边境导致300多列中欧班列滞留的消息,让传统运输路线的脆弱性暴露无遗。 虽然波兰最终重开边境,但“随时可能再关闭”的表态,让所有依赖这条路线的企业捏了把汗。没人想到,最先给出解决方案的不是传统合作伙伴,而是一直低调的哈萨克斯坦。 其实早在波兰发难前,哈萨克斯坦就已经悄悄完成了布局,从2023年采购200台中国机车,到2025年追加270亿人民币的机车订单,这些设备早已在跨里海路线的铁路网上待命。 哈萨克斯坦的“保证”,本质上是一场精准的利益交换。这个长期依赖石油出口的国家,近年一直在寻找新的经济支柱。托卡耶夫政府提出的“从内陆国到陆联国”转型目标,不是一句空话。 根据规划,到2029年该国要投入800亿美元搞基建,其中一半资金都砸在了交通和数字化领域,跨里海通道正是这笔投资的核心项目。 6月刚启用的阿克套港集装箱枢纽,一天就能处理上千个集装箱,这个由中哈合资建设的枢纽,让里海的海运和铁路运输实现了无缝衔接,彻底解决了过去“换运输方式要等三天”的老问题。 对哈萨克斯坦来说,这条通道是摆脱石油依赖的救命稻草。2023年,该国物流行业营收已经占到GDP的3.2%,超过了矿产加工行业,成为仅次于能源的第二大经济引擎。 更关键的是,随着通道货运量增长,沿线的仓储、维修、贸易等配套产业也跟着起来了,仅阿克套港周边就新增了2000多个就业岗位。 国际货币基金组织的数据显示,2025年哈萨克斯坦人均GDP将达到14770美元,超过俄罗斯的14260美元,这其中跨里海通道的贡献不可小觑。 茹曼加林在接受采访时直言,制造业将取代石油成为经济核心驱动力,而物流枢纽正是吸引制造业落户的关键。 中国愿意接住这份合作,看重的不仅是路线本身,更是哈萨克斯坦展现出的稳定性。和波兰动辄拿班列当筹码的做法不同,哈萨克斯坦从2024年就实现了跨境运输许可证电子化,货车通关时间直接砍半。 霍尔果斯口岸现在一天能处理22列班列,比三年前翻了一倍还多,这背后是中哈联合升级的自动装卸系统在发力。 有做家电出口的网友说,以前走北线,光是在边境等待报关就可能耽误一周,现在走跨里海路线,全程下来比原来节省近十天,“对家电这种讲究时效的产品来说,晚一天就可能错过销售窗口期”。 这条通道的价值,还在于它串联起了一个多国合作网络。哈萨克斯坦早就拉上了阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其,四国约定到2027年把通道货运量再翻一倍。 中国铁路集团也和阿塞拜疆铁路签了合作协议,里海的货船班次从原来的每周两班增加到六班,再也不用等船期。 值得关注的是中吉乌铁路的进展,这条正在建设的铁路一旦通车,中国到欧洲的路程能再缩短900公里,到时候跨里海通道会和它形成“黄金组合”,进一步巩固优势。 很多人担心哈萨克斯坦夹在中俄之间会左右为难,但从实际操作看,他们把平衡术玩得很精妙。一方面,继续保持与俄罗斯的传统关系,另一方面,通过物流合作深化与中国的绑定,同时借助通道对接欧洲市场。 这种“不选边站只抓机会”的策略,让哈萨克斯坦在复杂的地缘环境中找到了自己的位置。就像网友说的,“哈萨克斯坦既没得罪谁,又把自己变成了不可或缺的中间枢纽,这波操作确实高明”。 现在的跨里海通道,已经不是简单的“备用路线”。 西安和阿拉木图互设的“双向码头”,实现了货物“一次申报全程通行”;连云港的物流基地专门开辟了新能源产品专线,光伏组件通过这条通道运到欧洲,成本比海运低15%。 这些细节都说明,这条通道已经从“应急选项”变成了“优选方案”。 哈萨克斯坦的算盘打得很清楚,中国需要稳定的物流通道,他们需要经济转型的支点,双方的需求完美契合。 托卡耶夫说的“现代化道路上的同路人”,或许就是这种关系的最好写照。没有谁吃亏,也没有谁施舍,而是各自拿出最需要的东西,做成了一笔双赢的买卖。 对此你有什么看法,来评论区聊聊。 参考资料: 观察者网:哈萨克斯坦副总理:不走俄罗斯,中国对欧从我们这儿过,运能将翻番,2025年9月24日