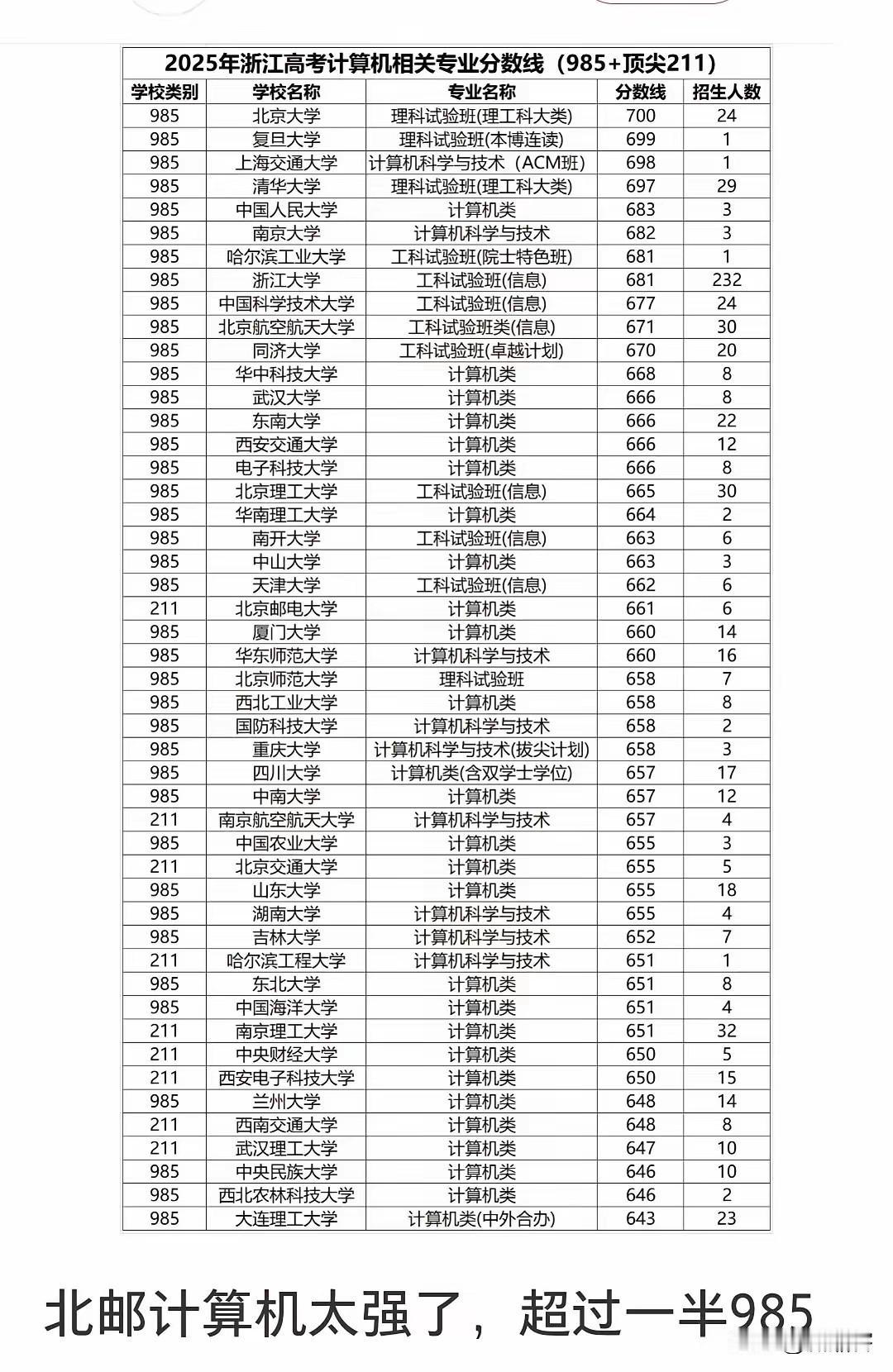

张雪峰账号被禁:教育功利主义不能偏离育人本真 打开社交平台,曾经刷十条就能刷到一条的张雪峰视频,如今只剩“账号已被限制”的灰色提示。这个靠“选专业就是选饭碗”“理科报计算机,文科选法学”火遍全网的教育博主,突然从千万人追更的“报考指南”,变成了讨论教育功利化的引子——他的账号被禁,看似是个人内容的调整,实则戳中了当下教育里最拧巴的痛点:我们到底是在培养“找工作的人”,还是“会生活的人”? 很多家长第一次知道张雪峰,都是因为孩子要高考。办公室里、家长群里,大家传的不是名校招生简章,而是他的“专业避坑指南”:“生物工程别报,毕业即失业”“历史学除非读到博,不然找不到好工作”。这些话像颗定心丸,尤其对普通家庭来说,孩子寒窗十二年,最怕的就是“选错专业毁一生”。张雪峰把复杂的报考逻辑,揉成了“能不能赚钱”“好不好就业”的大白话,精准踩中了家长们的焦虑——毕竟不是每个家庭都有底气让孩子“为兴趣读书”,多数人要的,是一个能安身立命的“铁饭碗”。 可越往后看,越觉得不对劲。他讲专业时,很少提“这个领域能探索什么”“这个学科有什么价值”,只盯着就业率和薪资排行榜。有学生问“喜欢哲学怎么办”,他笑着摆手:“除非你家有矿,不然别跟面包过不去。”这种“唯就业论”像个筛子,把那些不直接挂钩“赚钱”的专业全筛了出去——历史学、考古学、哲学这些承载着人类精神文明的学科,在他的语境里,变成了“性价比低”的“冷门坑”。教育本该是打开视野的窗户,到这里却成了精准计算投入产出比的生意,这大概就是他争议的起点:把教育缩成“找工作的工具”,本身就偏离了育人的本质。 更让人不适的是他对“成功”的单一定义。视频里他常举例子:“我学生报了计算机,毕业进大厂拿30万年薪”“学法学的考公上岸,一辈子稳定”。这些案例反复强化着“赚钱多、稳定就是好出路”的逻辑,却没人问那些学生:“你喜欢敲代码吗?”“你愿意一辈子跟法条打交道吗?”去年有个新闻,某985计算机系学生退学复读,只因为“听张雪峰报了专业,学了半年发现根本不喜欢”。教育最可怕的不是选错专业,而是让年轻人误以为“不赚钱的兴趣毫无价值”,把自己塞进别人定义的“成功模板”里,最后活成了没有热情的“工具人”。 有人说“张雪峰只是说了实话”,这话没毛病——当下就业压力大,普通家庭的孩子确实需要现实的建议。但“说实话”不代表“说全部的话”,他只讲了“怎么选专业能快速赚钱”,却没讲“怎么在兴趣和现实间找平衡”,更没提“教育能让人成为更完整的人”。就像医生看病,不能只给病人开“治头疼的药”,却不管头疼背后的病因;教育指导也不该只盯着“就业”这一个指标,忽略了人的精神需求和长远成长。 张雪峰账号被禁,不是要否定“现实考量”的重要性,而是在提醒我们:教育不能只有“功利”这一面。我们需要有人告诉家长“怎么避开就业陷阱”,更需要有人告诉孩子“你的兴趣很珍贵”;需要理性的报考建议,更需要多元的成功观——毕竟不是每个人都要进大厂、考公,有人想当考古学家挖遍山河,有人想当哲学老师启发学生,这些选择都该被尊重,而不是被贴上“不现实”的标签。 教育的本真,是让每个孩子找到自己的热爱,长成自己喜欢的样子,而不是把所有人都塞进“就业”的模具里。张雪峰的消失,或许能让我们停下脚步想想:下次给孩子选专业时,除了“能不能赚钱”,是不是还该多问一句“你喜欢吗”? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。张雪峰 爱国张雪峰 张雪峰规划 对张雪峰 张雪峰炒作天才 张雪峰怒怼评委 张雪峰志愿

无形

教育能市场化,市场咨询顾问怎么就不行?你放火可以我点灯不行吗?