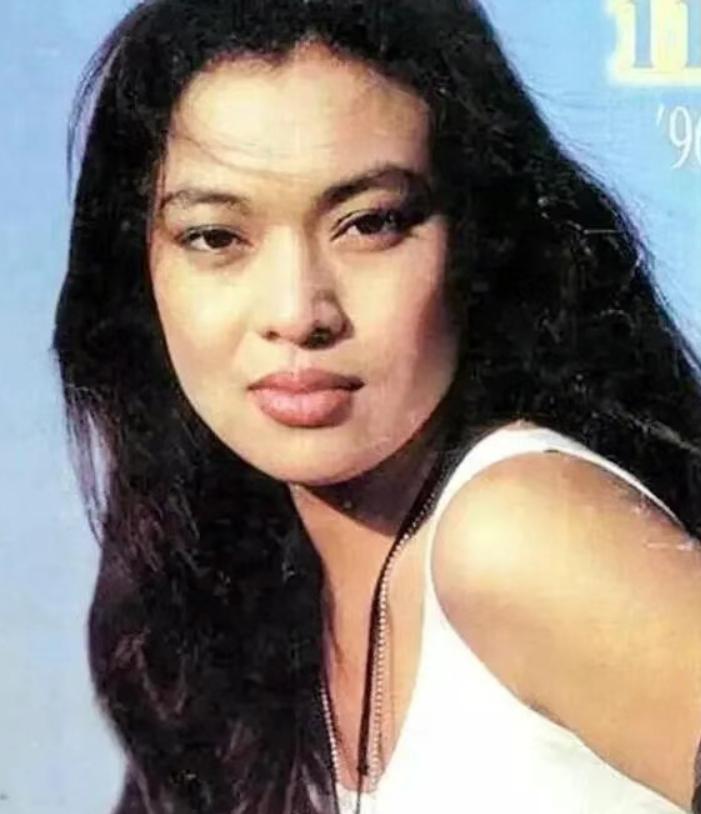

演员史可说:“当年,我在瑞士生下大儿子,我的洋婆婆就只来看了我一次,还前呼后拥的牵着几条大狗,告诉我,我没义务帮我的孩子再带孩子,溜达了一圈,完了就走了。 史可是家中最小的孩子,上面还有三个姐姐。和姐姐们相比,史可从小就显得特别“特别”。她活泼好动,不爱穿裙子,喜欢爬树、踢球、追小伙伴,邻居们都习惯称她为“假小子”。 每次邻居看见她,她总是蹲在院子里和小伙伴玩泥巴或者摆弄自制的小玩意儿,脸上总挂着笑容。 家里人对这个小女儿格外宠爱,父亲常在一旁笑着说:“小家伙,就爱折腾,真是不像个女孩子。”母亲则叮嘱姐姐们:“别惹她,她活泼得很,将来准有出息。” 史可的外貌也与她的性格相得益彰。她身材苗条,眉宇间有一点英气,眼睛明亮有神,笑起来会眯成一条缝,满脸的淘气感。 她常常站在窗前,对着自己练笑、练眼神,学电视里演员的神情。她还用旧布在家里搭了个小舞台,表演小短剧,有时模仿新闻播报,有时模仿电影里的打斗场景。 每当她兴奋地表演完,总会期待父母或姐姐们的掌声,而母亲总是笑着鼓励:“演得好,下次表演得更认真些。” 上学的时候,史可依旧是班里的“活跃分子”。她爱问问题,喜欢回答老师提出的难题,不怕在同学面前出丑。 每逢运动会,她总是第一个报名跑步和跳远。一次学校组织秋游,她为了抓到一只小鸟,爬上了半米高的围墙,结果摔了个屁股着地,但她笑着说:“没事,我没事!” 母亲常在做饭时对她说:“只要喜欢,就去做,别怕辛苦。”父亲则喜欢坐在屋檐下抽烟,看着她练习,偶尔摇头笑道:“小丫头,真是能折腾啊。” 史可在父母的鼓励下,渐渐学会了自律。每天除了上学,她都会抽出半小时练习朗诵或者模仿剧中人物的动作,甚至用废纸写下自己的小剧本,偶尔还拉着姐姐们当观众。 她知道,如果自己想有一天能站在真正的舞台上,仅靠天赋是不够的,需要一点一滴地积累。 1999年,史可因拍摄一部欧洲合拍片,前往瑞士。那个时候,她的演艺事业刚刚稳定,但对异国文化充满好奇与敬畏。 她与当地亿万富翁克里斯蒂昂·科尼策相识。克里斯蒂昂高大帅气,举止优雅,言谈间透着西方上流社会特有的从容与自信。 两人很快被彼此吸引:史可被他的幽默和睿智打动,而克里斯蒂昂则欣赏她的独立与率真。 结婚后的第一年,史可顺利怀孕,并在瑞士当地的一家医院生下了大儿子。对于这个异国的生产经历,她感触颇深。 西方的生产文化与中国截然不同,这里没有“坐月子”的传统,也没有长辈成群结队地围在产妇身边嘘寒问暖。医生和护士尊重产妇的自主选择,强调母亲的独立和恢复的科学性。 史可初时有些不适应,她习惯了东方文化中,产妇生子后家人会照顾吃喝、起居和洗护,但在瑞士,一切都显得干练而冷静:医生告诉她,出院后只要保证规律作息和合理饮食,母婴都能健康恢复。 史可记得清楚,那天阳光明媚,空气中夹杂着山谷的清甜。洋婆婆从瑞士大宅里特意来探望她。史可满心以为,作为长辈,婆婆会像她母亲一样,帮忙照料孩子、安抚新妈妈。 但现实却大不相同。洋婆婆一身干练的套装,牵着几条训练有素的大狗,整个人气势十足。 她并没有带来食物,也没有手把手教育孙子,只是礼貌地微笑着说:“你没有义务让我帮你带孩子。” 然后,牵着狗溜达在病房外的小道上,缓缓巡视了一圈,仿佛在检查花园的修剪是否得当,几分钟后便离开了。 史可当时感到一种前所未有的孤独和无助。孩子啼哭时,她只能独自抱着他,尝试自己调整奶粉和哺乳时间;夜里换尿布时,寂静的病房只剩下她和婴儿的呼吸声。 她在心里暗暗叹息:文化差异果然不可小觑。 中国人的家庭观念强调团体和互助,而在瑞士,这种“自我为主”的理念深入骨髓,每个人都被教育独立,亲情的表达更多通过尊重和空间体现,而非身体力行的照顾。