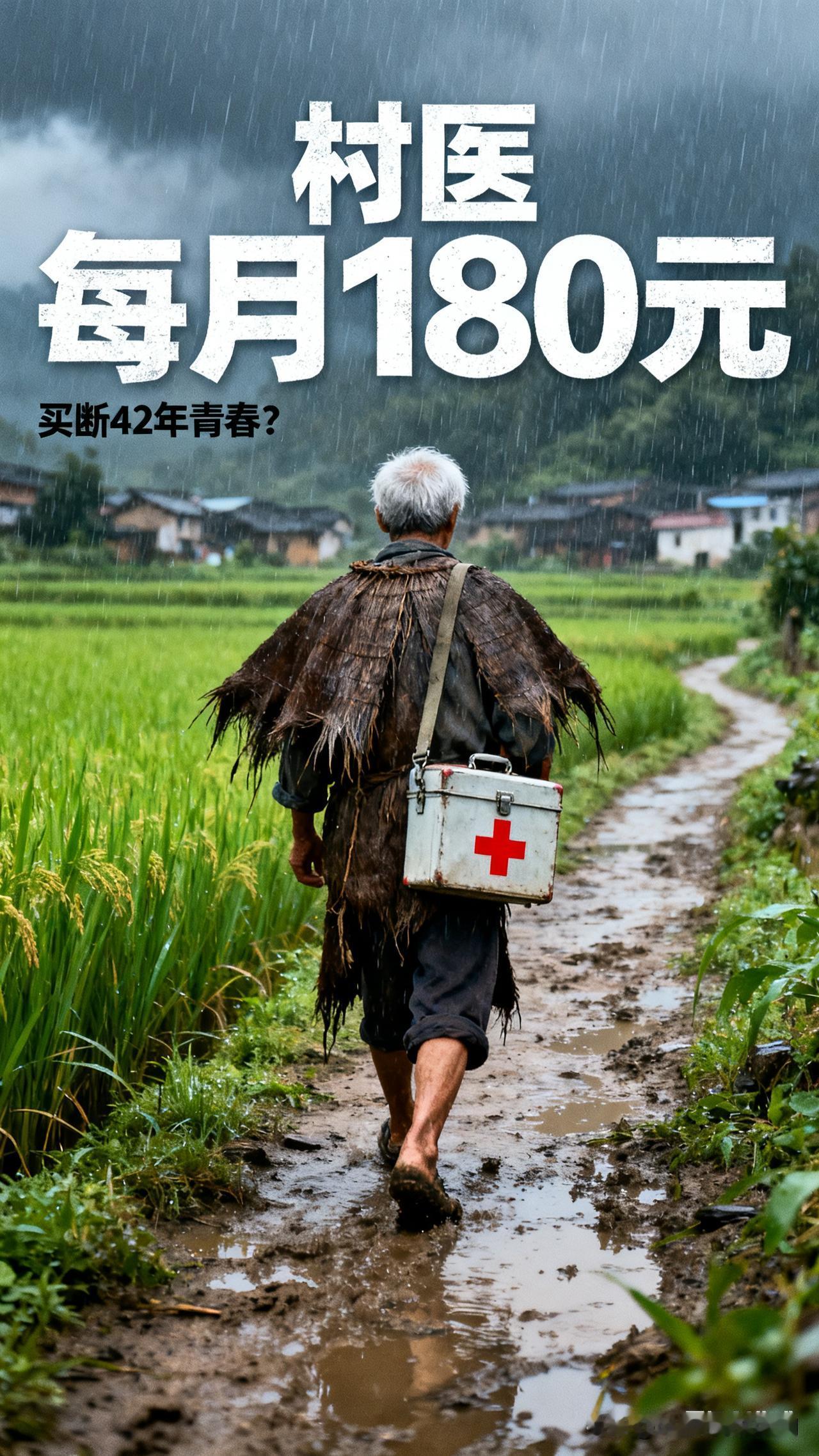

180元/月,买断42年村医青春?那间诊室里,藏着被低估的“生命守门人” 村医老李的诊室墙上,挂着本泛黄的出诊登记本,第一页日期停在1982年,最后一笔记录写着2024年3月——这是他守在山村里的第42年。每月180元的补助,从十年前开始发,至今没涨过,有人说“这点钱,连糊口都不够,却买断了一辈子”,老李听了只是笑,指尖摩挲着登记本上密密麻麻的名字,那是42年里,他背着药箱走过的每一条山路、看过的每一个病人。 42年前,村里没有诊室,他在自家土坯房里隔出半间屋当药房,白天种地,夜里守着煤油灯学医术,谁家孩子发烧、老人咳嗽,一声“李医生”,他拎起药箱就走。山路上的石头磨破了几十双胶鞋,暴雨天摔进泥坑,爬起来先护着药箱里的青霉素;除夕夜别人阖家团圆,他在雪地里深一脚浅一脚地往独居老人家里赶,就怕晚一步,老人的哮喘扛不住。那时候没有补助,村民们凑点鸡蛋、送把青菜,就是他的“酬劳”,他从没想过“值不值”,只知道村里不能没有医生——年轻人都出去打工了,留下的老人孩子,病了连下山的力气都没有,他要是走了,这山坳里就成了“医疗真空”。 后来有了每月180元的补助,老李反而踏实了些,不是因为钱,是觉得“自己这份活儿,总算被看见的”。可180元能做什么?够买两盒降压药,够付半个月的电费,却撑不起他日渐佝偻的背、磨出老茧的手,更撑不起42年里的“随时待命”。去年冬天,他夜里突发心梗,自救着含了硝酸甘油,第二天却照样开诊——村里就他一个医生,他要是歇了,谁给张奶奶量血压?谁给王大爷换尿管?有人劝他“别干了,儿子在城里买了房,去享清福”,他摇头:“我走了,这些老伙计怎么办?他们认我,我也放不下他们。” 没人真的觉得180元能“买断”42年青春,老李们守着的,从来不是那点补助,是村里人的信任,是“有人看病、有人救命”的踏实。可我们不能装作看不见,180元背后,是无数村医的窘迫:没有编制,老了没有退休金;诊费收得低,药品利润薄,连药箱里的酒精棉都要省着用;疫情时冲在最前线,背着消毒液挨家消毒,补助也没多一分。他们不是“廉价的劳动力”,是农村医疗的“最后一道防线”,是无数老人眼里“比亲人还靠谱”的人。 如今老李的诊室翻新了,墙上多了台电子血压计,是爱心人士捐的;县里给村医涨了补助,虽然不多,却让他笑出了声。他说:“我干不动那天,要是能有个年轻人接我的班,就够了。”180元买不走42年的坚守,更买不走村医们对土地、对乡邻的深情。我们该做的,不是感慨“青春被买断”,而是让这些“生命守门人”知道:他们的付出,值得被看见、被尊重,值得一份能撑起生活的体面。 需要我针对文中“村医补助现状”补充具体地区的政策案例,或者调整文章的情感侧重点吗?