中俄之间不是已经没有领土争议了吗? 为何中国地图上仍将俄罗斯远东的八个地方标注为中文?原因很简单,这段历史将成为子孙后代铭记和复兴的动力! 当你在最新版中国地图上看到"海参崴"、"伯力"、"双城子"这些熟悉的中文地名,标注在俄罗斯远东的土地上时,这并非技术失误,而是一场跨越世纪的记忆保卫战。中俄虽已解决边界问题,但历史从未被遗忘。 这八个地名藏着中国近代史最痛的伤疤:海参崴(符拉迪沃斯托克)、伯力(哈巴罗夫斯克)、双城子(乌苏里斯克)、庙街(尼古拉耶夫斯克)、外兴安岭(斯塔诺夫山脉)、库页岛(萨哈林岛)、尼布楚(涅尔琴斯克)、雅克萨(阿尔巴津)。每个地名背后,都是一段失去的故事。 1858年《瑷珲条约》和1860年《北京条约》割让的这些土地,总面积超过100万平方公里,相当于现在东北三省的规模。当年清朝谈判代表奕訢签字时手在发抖,这些细节历史书不会写,但地图上的名字记得。 2004年《中俄关于两国边界东段的补充协定》确实划定了最后争议地段,但这份文件解决的是现代国际法意义上的边界。而历史记忆、文化归属、民族情感这些软性因素,从来不是一纸条约能抹去的。 更关键的是标注行为的合法性,中国地图出版社总编辑私下说过,我国《地图编制出版管理条例》明确规定"应当正确表示各国领土划分",但没禁止标注历史地名。这种"法无禁止即可为"的智慧,让文化传承有了空间。 俄外交部去年曾非正式照会中方,质疑地图标注的"必要性"。但中方回应很巧妙:这是学术自由和文化权利。俄罗斯自己也在克里米亚的地图上标注俄语原名,这种"双重标准"被中方轻松化解。 更深远的是民意基础,俄罗斯远东地区人口不足600万,且每年净流出约2万人。而仅黑龙江一省就有3000多万人口。这种人口对比,让俄罗斯对任何"文化渗透"迹象都异常警惕。 斯大林曾直言不讳:"远东是俄罗斯的软腹部。"这就是为什么苏联时代要在中俄边境部署百万重兵。现在形势变了,但地缘逻辑没变。中国标注这些地名,某种程度上是在提醒:历史边界与战略安全息息相关。 看看乌克兰危机就明白,北约东扩压缩俄罗斯战略空间,导致强烈反弹。同样道理,中国在历史文化层面对远东的关注,也是维护自身战略纵深的一种方式。 中俄现在大力推动远东合作,中国投资占远东外资的70%以上。但有趣的是,最活跃的投资项目都集中在这些有中文旧名的地区:海参崴的自由港、伯力的开发区、双城子的工业园。历史与现实在这里交织。 俄罗斯学者曾抱怨,中国投资者对这些地区"过分热情"。其实不难理解,文化记忆能降低投资风险——了解历史的地方,更容易把握未来。 世界上这种"历史地名标注"很普遍。德国地图上仍标注但泽(格但斯克)、柯尼斯堡(加里宁格勒);日本地图标注竹岛(独岛);希腊地图标注君士坦丁堡(伊斯坦布尔)。中国做法并非特例,而是国际通行做法。 不同的是,中国标注时更强调"历史文化属性"而非"主权主张"。这种分寸把握,体现成熟的外交智慧。 最新版电子地图其实有"双模式":国际版显示俄文地名,国内版显示中文历史地名。华为手机在俄罗斯自动切换成俄文地名,回国又显示中文名。这种技术解决方案,平衡了各方需求。 更精细的是分层显示。缩放级别小于1:100万时显示俄文名,大于1:10万时显示中文历史地名。这种设计,既遵守国际规范,又满足国内需求。 俄方其实也在做类似事情。他们在克里米亚半岛大力推广希腊古城遗址旅游,强调"俄罗斯继承拜占庭文明"。这种"历史正当性"建设,与中国异曲同工。 更聪明的是文化融合。俄远东大学开设"中俄共同历史研究"项目,邀请中国学者讲黑龙江流域开发史。这种开放态度,反而化解了潜在矛盾。 美国常炒作"中国领土收复主义",但中方用行动表明:标注历史地名不等于主张主权。这种克制,反而让美国的挑拨无从下手。 更深远的是范式创新,中国在南海的做法已经证明:历史权利与现代法理可以并行不悖。这套经验用在陆域边界,同样有效。 中俄铁路枢纽都设在这些历史地名所在地:伯力是西伯利亚大铁路枢纽,海参崴是中俄陆海联运节点。这种布局,暗含历史与现实的对话。 最值得玩味的是能源管道走向,中俄东线天然气管道特意绕过争议历史地段,这种回避本身就是一种默契。地图标注与文化传承,不影响务实合作。 地图上那些中文地名,不是刺眼的标签,而是温情的书签。它们标记的不仅是地理坐标,更是一个民族的历史坐标。记住历史不是为了清算,而是为了更稳健地走向未来。 当中国孩子在课本上看到"庙街"这个地名时,他们会知道这里曾是中国渔民祭拜妈祖的港口。这种记忆的延续,比任何领土主张都更有力量。因为文化认同,才是最持久的纽带。

刘秋锋

俄罗斯再次分裂时,到时看情况收回……或者……

东山vikey 回复 10-10 00:12

那时也就是第三次世界大战了

刘秋锋 回复 10-10 11:36

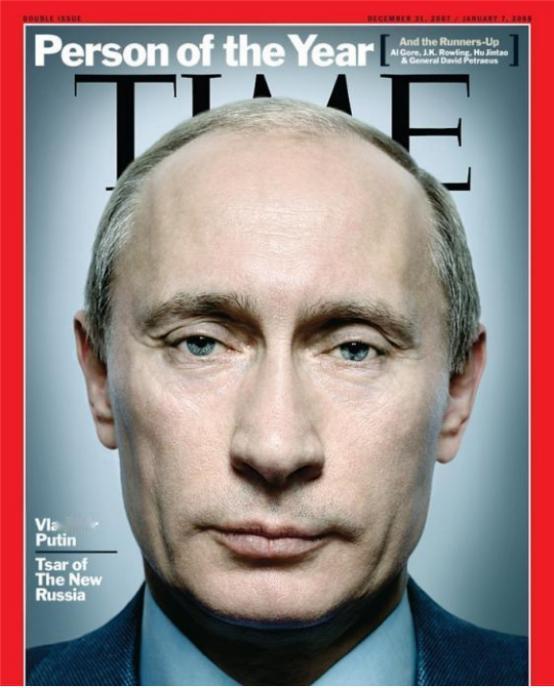

不知道,普京下台退休了,谁能接班?没个强人坐镇,稳定不了,会更乱。梅德韦杰夫……

闵行杨凌

俄罗斯衰落了,难道就不会分裂吗?被肢解后难道就不会回归吗?从长远看一切皆有可能!

茄囝 回复 10-11 01:17

俄族本就是少数民族之一

笑傲商道

现在不是开发远东的时候,远东发展好了,老毛子更不会放!

用户10xxx13 回复 10-09 17:35

你现在进口它们的石油天然气70%也许都是产自那里。

焰火 回复 用户10xxx13 10-09 18:45

不在那里

标哥

现在最主要是收回哈嗓!东北三省拥有自己的海港

金贞奂

收回被沙俄掠夺我们的领土,是我们每个中国人的责任

君莫问 回复 10-09 19:45

不是俄粉的责任

用户10xxx60

没争议只是在现在这个时刻,一旦时机成熟失去的都会回来。

游客 回复 10-09 16:34

外东北,外蒙,外西北,我们还有华夏后代子孙们是咽不下这口气

喜盈盈 回复 游客 10-10 02:32

铭记历史,勿忘国耻。必有那么一天,还我河山!

用户10xxx09

先收回外蒙古!!!

大只凯 回复 10-10 12:13

外蒙跑不了的,根本不用急,而且外蒙不在俄的版图,收回来相对简单,还可以作为与俄的缓冲带,反而俄占的领土要多花心思。

用户10xxx87 回复 10-14 22:08

台你妹,台湾又不是外国,急什么,

用户10xxx84

对远东要文化经济渗透,还要控制节奏,为以后收回做准备,这是长期宏伟的战略大棋。

就在今天

我的地图上莫斯科都是中文标注的呀,连华盛顿也是[滑稽笑]

江南fore 回复 10-10 15:43

不要偷换概念,音译和中文原始地名是俩码事。

岩斌。

实力够了,什么都有可能,一旦国际形势大变,该来的还是要来。

用户14xxx14

每个地名背后都是无数先辈的献血和苦难

用户10xxx54

一定得夺回来。必须开疆拓土。。失去的夺回来。

就在今天

我的地图上莫斯科都是中文标注的呀,连华盛顿也是[滑稽笑]。只能说标注了原来我国喊的地名和老毛子改的地名,符拉迪沃斯托克这七个字不是汉语吗?

唯吾德馨 回复 10-09 10:25

回俄罗斯吧!

用户17xxx68

还有唐努乌梁海

北凉柿子

拥有核弹的苏联都能解体,赢弱不堪的俄国就别提了,再次解体符合我们的利益

黄帝

这种坚持命名的做法,俄粉是极端反对的,见过很多俄粉用这种来攻击别人是美分的,也就是说这些所谓的俄粉根本就不爱国才会这么贱,他们爱的是俄国

天涯木棉

普京说,俄罗斯虽然很大,但没有一寸土地是多余的。我们中国人经历了五千年的风霜雨雪,坎坷路途,也是我们永远的记忆。

用户10xxx24

还我河山壮我国威

人间正道

人民子弟兵的铁蹄必须时刻准备着放马接收。

雨中飞波

坚信历史发展到一定时期会拿回来的!

守四方

既然别人可以将你手中的东西抢过去,那么我也可以将原来属于我的东西抢回来!不为者,时也,势也!

品果

最愿意看到俄罗斯解体的是蒙古国

向日葵 回复 10-10 12:27

俄解体也是欧洲部分,亚洲仍大部分由俄统治

用户20xxx23

满清后期确实烂,老家都被割了

用户10xxx86

中国的目标不仅仅是欧亚大陆!

路人甲路过

现在是大毛帮中国守着,迟早会收回来的。

鹏城鲲鹏展翅

文章娓娓道来叙述的非常严谨宛如历史陈列馆一段解说,真希望能让更多我们在校的孩子们全面了解这些历史,若此刻登上东极宝塔和黑瞎子岛隔江眺望对岸,你的心情会更加沉重!

凡夫俗子

中文地名与历史中文地名是两码事,比如:冲绳是中文地名,琉球是历史中文地名。巴拉望岛是中文地名,郑和岛是历史中文地名……

用户10xxx20

还有唐乌梁海

荣亚松

历史风云变幻,现在正处于微妙平衡阶段,平衡一旦打破,一定要把握机会

用户10xxx32

核聚变一成功石油就成歹阳产业,做好一切准备迎接新的世界

水木清华

毛子必须归还我们的故土!

用户20xxx10

不忘国耻,华夏民族才有奋斗目标的

用户12xxx63

北极熊罪恶滔天,罄竹难书。对我们犯下滔天大罪,能忘记吗?

爆肾团队

成吉思汗当年侵略欧洲的地块,也要时刻惦记着,有朝一日还要再抢回来

大只凯

不是标注中文,而是用了中国命名的地名,不是用俄罗斯命名的译音做地名。

用户10xxx02

挑拨离间。美西方雇佣的狗!

孤烟

以前是俄罗斯东扩,现在是北约东扩。

用户12xxx23

扯七上八的,大中华时刻准备夺回来的,,,

用户10xxx59

非常向往贝加尔湖

用户10xxx50

俄罗斯远东联邦申请加入中国。

用户10xxx37

新西伯利亚和远东地区换给中国就行了

鹏哥

俄罗斯如果缺钱,可以卖了

用户10xxx08

加大投资几万亿,几十万亿,几百万亿,到时候都回来了,

xbyf

昨夜长风

日本还用汉字标注的呢

爱说实话的人

高德地图怎么没标注

一意 回复 10-09 12:31

我手机上的高德地图有标注

一意 回复 10-09 12:10

可以举报