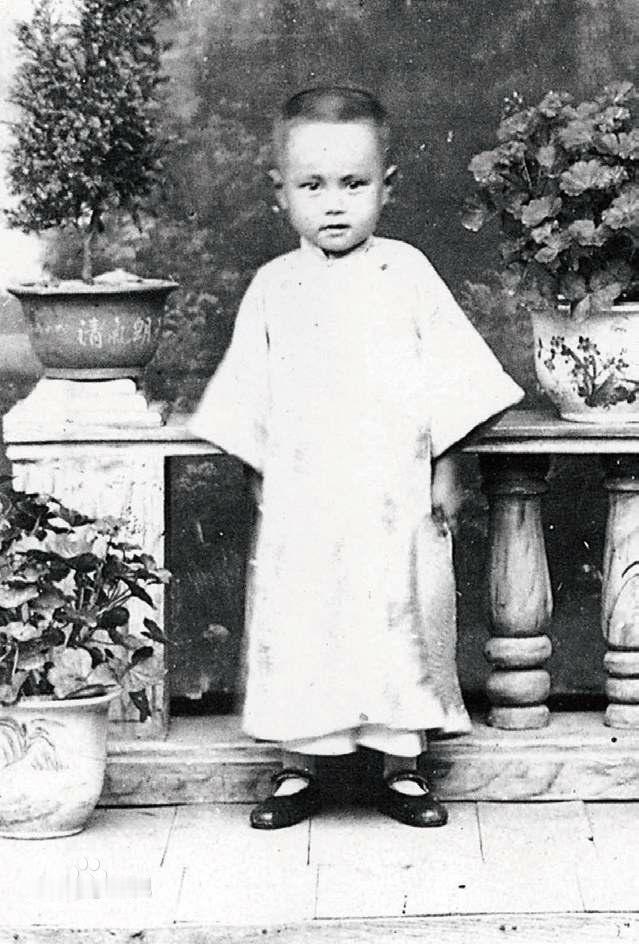

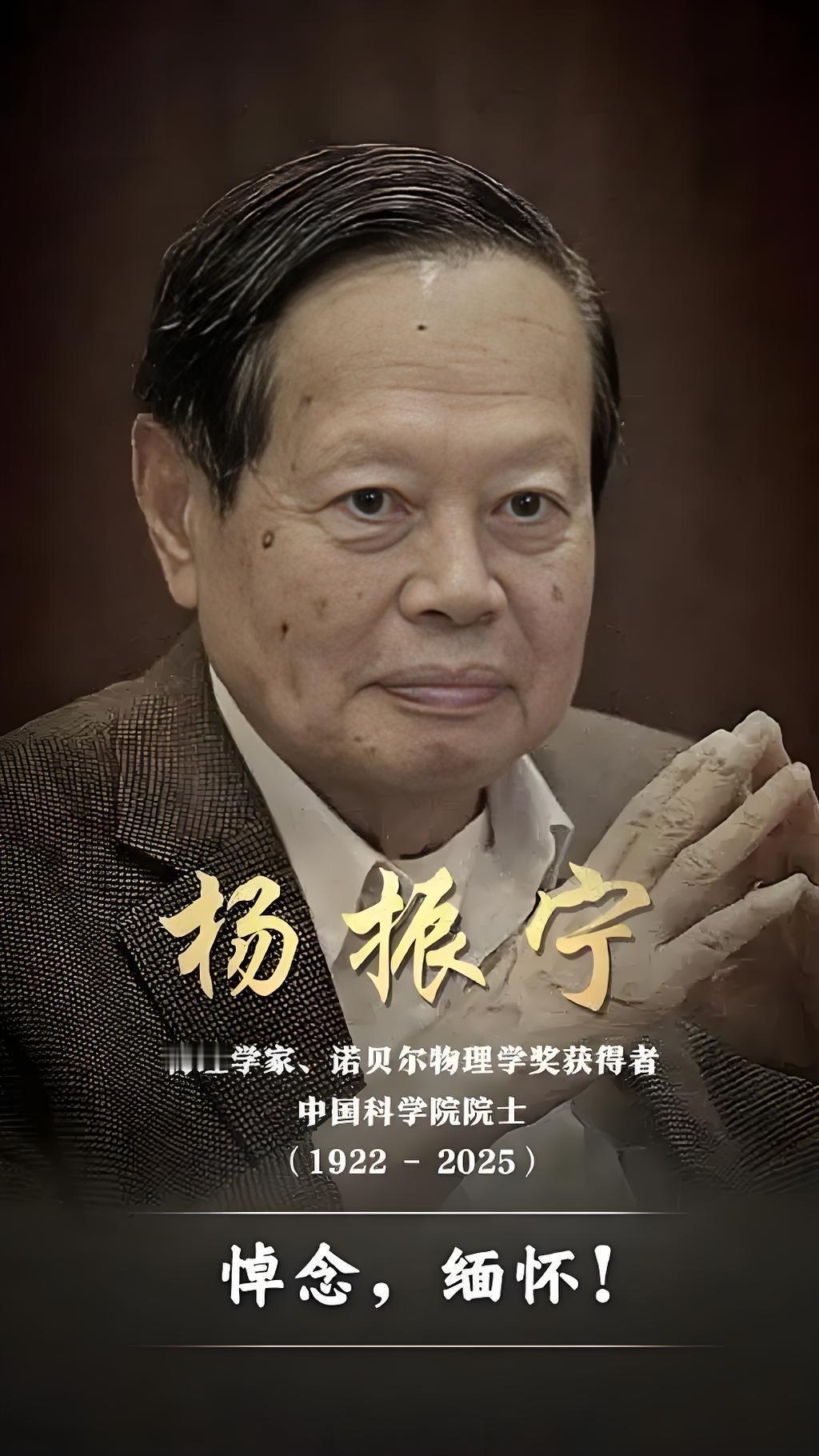

这是4岁的杨振宁,在合肥。 这一年,是1926年,他父亲在美留学。 6岁时,父亲归国,一家人去了厦门 生活,一年后父亲在清华任教,一家人又去了北京。 1926年的合肥,4岁的杨振宁还是个懵懂孩童,他不会想到自己日后会成为震惊世界的物理学家。 这张照片定格的不仅是一个孩子的童年瞬间,更是一个传奇家族故事的起点。 要理解杨振宁的成长轨迹,就必须先搞清楚他父亲杨武之的选择,因为正是这位父亲的人生决策,直接塑造了杨振宁的命运。 杨武之是谁?这个名字在数学界可不是无名之辈。他1896年生于安徽合肥,是中国现代数学的开拓者之一。 1923年杨武之考取公费留学,前往美国芝加哥大学攻读数学博士学位。这在当时可是了不得的事情,民国初年能出国留学的都是精英中的精英。 他把妻子罗孟华和刚出生不久的儿子杨振宁留在了合肥老家,自己远渡重洋追求学问。 这一走就是几年,杨振宁的童年记忆里,父亲是个模糊的影子,偶尔从大洋彼岸寄来几封信和照片,告诉家人他在美国的求学生活。 1926年拍下这张照片时,杨武之还在美国苦读,而4岁的杨振宁在合肥由母亲罗孟华和祖辈照料。 这种父子分离的状态在那个年代的留学生家庭很常见,但对孩子的成长影响深远。 杨振宁后来回忆说,他对父亲最初的印象就是照片上那个穿着西装、戴着眼镜的陌生人。 这种缺席感某种程度上也激发了杨振宁对父亲的崇拜心理,那个远在异国他乡求学的男人,代表着知识、现代化和通往更广阔世界的可能性。 杨武之的留学历程始于1923 年,当时他考取安徽省公费留学名额,离别未满周岁的杨振宁与妻子,只身前往美国深造。 他先在斯坦福大学取得学士学位,后转入芝加哥大学师从名家L.E.迪克森,专攻代数学与数论。 1927年杨武之学成归国,这个决定本身就很有意思。 当时留美的中国学者不少选择留在美国发展,毕竟美国的科研条件和生活水平远超国内。 但杨武之坚持回国,这背后是那一代知识分子的家国情怀。 他们在国外见识了现代科学的力量,深知中国要强大必须发展教育和科技,所以义无反顾地回来了。 杨武之先是去了厦门大学任教,这是他回国后的第一站。 6岁的杨振宁终于见到了真实的父亲,一家三口在厦门团聚。 这段短暂的厦门时光对杨振宁来说意义重大,他开始正式接受教育,而父亲作为数学教授的身份也在他幼小的心灵里埋下了学术的种子。 但厦门只是个过渡,1928年杨武之以《华林问题的各种推广》成为中国因数论研究获博士学位的第一人,同年接到清华大学的聘书,这在当时是顶级的学术殿堂。 清华前身是留美预备学校,师资力量雄厚,学术氛围浓厚,能进清华任教是无数学者梦寐以求的。 杨武之毫不犹豫地接受了邀请,带着妻儿北上。 7岁的杨振宁从此在北京扎下根来,这座古老又充满变革气息的城市成为他真正的精神故乡。 清华园里名师荟萃,郑之蕃、熊庆来等学者云集,杨振宁从小就能接触到中国最顶尖的学者,听他们谈论学问、争论时局。 杨武之在清华教数学,桃李满天下,他治学严谨,对儿子的教育也是高标准严要求。 有记载说,杨武之从不溺爱孩子,而是用数学家的理性思维培养杨振宁的逻辑能力和思考习惯。 他会给年幼的杨振宁出各种脑筋急转弯式的问题,锻炼他的思维灵活性。 更重要的是,杨武之让儿子从小就明白一个道理:学问是一辈子的事,不是为了功名利禄,而是为了认识世界的真相。 这种价值观深深影响了杨振宁,让他日后能够在物理学研究中保持纯粹的求知欲,杨武之 1935 年曾在杨振宁照片下题字 “振宁似有异禀,吾欲字以伯瓌”,足见对儿子的期许。 从合肥到厦门再到北京,这三次迁移看似只是地理位置的变化,实际上反映的是民国时期知识分子的流动轨迹和价值追求。 杨武之的选择代表了那一代留学归国学者的典型路径:先在沿海城市落脚,然后进入北京、上海这样的文化中心。 他们不是为了个人享受,而是要把在国外学到的知识传播给更多中国学生,为国家培养人才。 杨武之在清华期间力排众议破格提拔华罗庚,正是这种理念的践行。 杨振宁正是在这样的背景下成长起来的,他继承了父亲的学术基因和家国情怀,只不过他走得更远,站得更高。 回头看1926年那张照片,4岁的杨振宁眼神清澈,对未来一无所知。 但命运的齿轮已经开始转动,父亲的归国、清华的教职、北京的学术氛围,这些看似偶然的因素环环相扣,最终造就了一位诺贝尔奖得主。 杨振宁的成功当然离不开他个人的天赋和努力,但如果没有杨武之当年那些关键决定,历史可能会完全改写。 这就是家族传承的力量,也是那个大时代留给我们的启示:一个人的选择,可以影响几代人的命运。