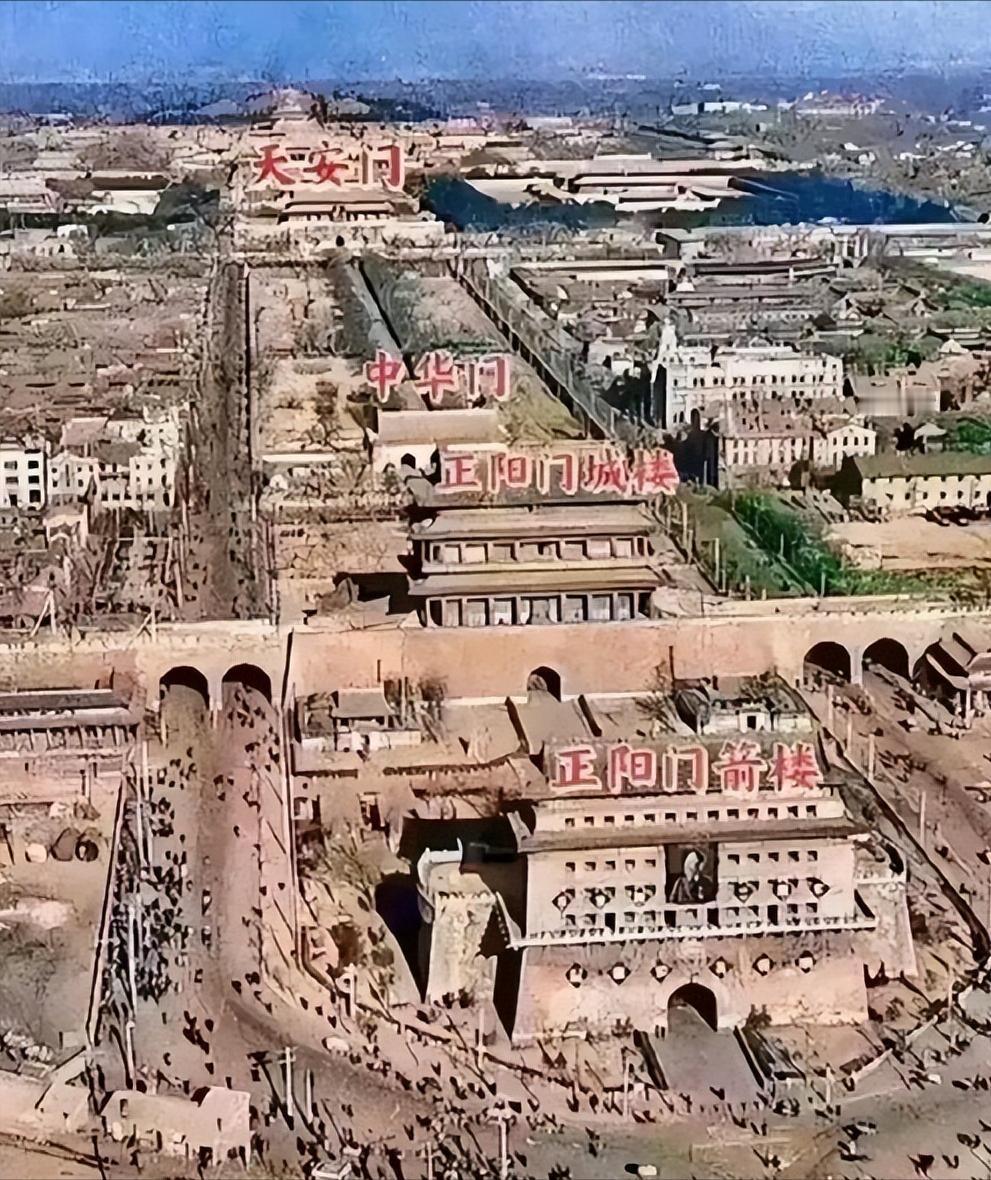

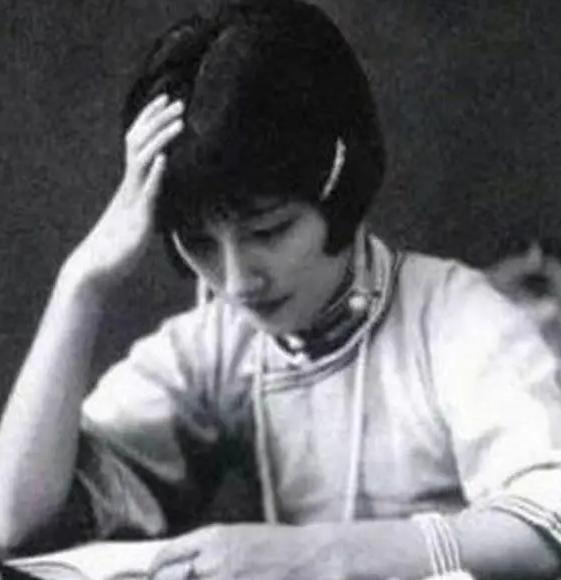

这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭沫若的一再建议下,最终在上世纪五十年代,还是拆除了大部分城门…… 2003年,北京永定门城楼下,工匠们正往城墙上垒最后一块砖。 他们手中的这些砖,还是从老城墙遗址里挑出的旧料。 可再怎么仿,也少了当年城墙缝里的时光味道。 围观的人群里,有位白发老人抹了把眼泪:“我妈当年为保这墙,咳血都没停过!” 他说的“妈”,是林徽因。 1949年北平和平解放时,城墙还是老样子。 青灰色砖墙上留着永乐年间的烧痕、康熙朝的补缝,甚至抗战时期的弹孔。 老百姓早已习惯了它。 可到了1949年,北京刚迎来和平解放不久,城市规划会议就炸开了锅。 苏联专家拍着桌子说:“古城墙是封建残余,挡路、占地,留着只会拖工业化后腿!” 郭沫若等规划局成员紧接着跟着附和:“留着城墙,怎么修马路?怎么建工厂?老百姓要过好日子,就得破旧立新!” 这番话戳中了时代的痛处。 那时北京满街土路,胡同窄得卡车进不去,老百姓盼着修宽马路、建工厂。 拆城墙,成了“为人民谋幸福”的实事。 但有一对夫妇不答应,便是梁思成和林徽因。 他们两人从1930年到1945年,踏过15个省、200多个市县,拍下2000多件唐宋元明清的老建筑。 他们心中实在是太清楚这城墙的分量。 林徽因指着图纸说:“这墙是北京的骨架,明朝永乐年的烧痕、康熙的补缝、抗战的弹坑,每块砖都是活的历史。” 梁思成更熬了三个月,拿出方案。 把新行政中心建在城外,老城原样保留。 可方案递上去,石沉大海。 1953年,拆墙的决议定了。 先拆牌楼,再动城墙。 消息传来,林徽因肺病发作,咳得直不起腰,却硬撑着让丈夫推着轮椅去规划局。 “老梁,再试试!” “老城的胡同、四合院,是活的历史。拆了墙,北京就成了没魂儿的空壳!” 而反对声里,最尖锐的是郭沫若:“封建糟粕留着干什么?拆了建工厂,能让老百姓吃饱饭!” 更让林徽因心寒的,是普通人的态度。 三轮车夫堵在会场外骂:“城门楼子挡道!拉货绕半座城,耽误挣钱!” 连她最熟悉的工匠都说:“姑娘,别较劲了,拆了建新房,咱北京才像个新社会。” 1954年,内城墙开始拆除。 林徽因得知动工后,病重的她躺在病床上,听着外头的推土机声,病情急剧恶化。 她对梁思成说:“我们错了,不该只讲历史,得让老百姓看见好处。” 1955年,51岁的她带着遗憾离世,最后一句话是:“五十年后,他们会后悔的。” 同一时间,永定门、朝阳门、阜成门的城楼陆续被拆。 老砖被拉去盖房、砌防空洞,城砖上的雕花、铭文,全被砸得稀碎。 北京城像被剥了层皮,露出光秃秃的“现代身躯”。 到1969年,北京内城墙只剩崇文门到东南角箭楼、西便门两小段。 那些被拆下的老砖,有的垒了防空洞,有的盖了职工宿舍。 故宫的工匠后来回忆:“拆墙时,好多砖上还沾着老石灰,能认出是明朝的。” 更讽刺的是,拆墙的“实用主义”,最终反噬了自己。 1957年,郭沫若主持挖定陵,因技术落后,刚出土的丝织品瞬间氧化,成了废布。 1970年代,北京要建地铁,又为保护文物头疼,没有老城墙的参照,连中轴线的走向都找不准。 1980年代,北京开始反思。 胡同不再随便拆,修旧如旧成了规矩。 坏瓦找老窑定制,朽木按原样雕刻,连空调外机都得藏在仿古罩子里。 可有些东西,永远找不回来了。 2003年,永定门复建完工。 红墙黄瓦,和老照片里一模一样。 可游客逛一圈,总觉得缺了点什么? “看着像,摸不着那股子岁月的劲儿。” 因为砖缝里的故事,早随着拆墙的铁镐,碎在风里了。 古建筑专家王世仁说:“复建的不是城墙,是记忆的载体。” 当年反对拆墙的建筑学家,后来研究梁思成的方案,发现他早就算到了新行政中心该在城外,老城留着搞旅游、保文化,北京能成“历史文化之都”。 现在,北京人懂了老建筑不只是一堆砖,是能摸得着的历史。 虽然,后来永定门按原尺寸、原工艺复建。 可有些遗憾,永远补不上。 就像林徽因说的:“历史不是砖,是砖里的故事。” 主要信源:(北京市人民政府门户网站——复建永定门、光明网——拆除北京城墙的前前后后 (下))