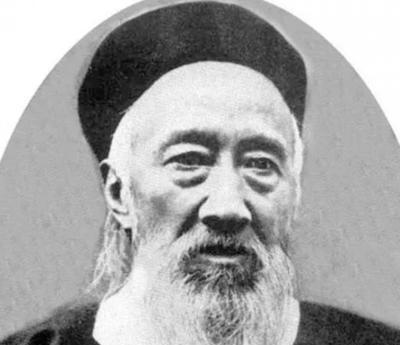

1895年,58岁的张之洞身体不舒服,下属赵茂昌送来了一支野山参。张之洞吃了后龙马精神,还让妻妾生了9个孩子。20年后,当张之洞得知野山参配方后,竟对着赵茂昌拳打脚踢,并大喊道:“这东西毁了我的名声呀。” 传说的开头总是戏剧化。那年冬天,张之洞正值盛年,日夜批阅奏折,操心军政,身子却日渐乏力。湖北的寒气透骨,屋内炭火微弱,他常咳嗽,食欲也差。 府中人心惶惶,谁都不敢多言。赵茂昌,一个在府里干了多年的幕僚,忽然献上一支据说“千金难买”的野山参,说可补气提神。张之洞素来信医理,也懂些草药,不疑有他。当夜煎服,第二天果然精神抖擞,面色红润,连批折的字都写得更稳。 消息很快传出。幕僚们私下议论,说这支野山参是“神物”,张之洞自此体力大增,整日精神奕奕。府中人暗自称奇,甚至传言他连房中事都焕发青春,妻妾再添子嗣。 流言在官场传得飞快,有人笑称这位“湖广中兴大臣”连命都补回几分。朝野间的风声越传越玄,野山参成了传奇的象征。可就在这种夸张的气氛下,一个更深的伏笔也悄悄埋下。 张之洞的精力恢复,政务也更繁忙。汉阳铁厂、两湖书院、武昌新军,各种事务一桩接一桩。他批文、讲学、训兵,一连数年不曾停歇。幕僚们以为这老爷子能再干二十年。 赵茂昌的地位水涨船高,凡事多被倚重。野山参的威名,在这段时间里被神化。人们把它当作功德药、长寿参。府门外,求药之人络绎不绝。赵茂昌对配方讳莫如深,只说是山中奇物,秘制工艺,不可轻传。没人追问,毕竟张之洞身体康健,官运正隆。 时间悄悄向前推。二十年过去,故事忽然有了转折。张之洞年岁已高,功名早已盖世。朝廷赐封,文人称颂,一生荣耀似无瑕。 可就在一次偶然的闲谈中,旧幕僚提到当年那支野山参的来历,说原来并非纯参,而是用鸦片水浸泡后晒干的“参膏”。药性更烈,却有依赖之虞。 话音一出,张之洞如遭雷击。那一刻,老年积累的名声、节操、清誉,全被“鸦片”二字击得粉碎。 屋中风声紧绷,气氛凝重。张之洞怒火中烧,命人唤来赵茂昌。旧日的信任瞬间崩塌。怒气与羞愤交织,他一脚踹翻案几,拳头直击赵茂昌胸口。 书案上的墨砚翻落,黑水溅到地毯,像一团化不开的耻辱。张之洞心中翻腾的,不只是愤怒,还有悔意——多年的清名,竟可能被一支“野山参”毁去。 这一幕,被后人多次演绎。有人说他怒极成疾,有人说赵茂昌被逐出府门,也有人说这段故事根本只是传闻。史料中并无确切记载,倒是文学作品《张之洞》中,作家借此桥段刻画了一位清官的矛盾:既追求身体康健,又恐声名受损。故事因此有了层次,也更符合人性的复杂。 张之洞的生平确有可考之处。1837年出生,少时聪慧,进士出身,历任两广总督、湖广总督、两江总督等职。 主张“中学为体,西学为用”,推行新政,倡办学堂、开矿兴铁、建厂练兵,是晚清洋务运动的代表人物之一。 正因如此,他对鸦片极度反感,多次下令禁烟。若真如传闻所说,服用“鸦片参”多年,那无疑是一种讽刺。 在他的日记与公文中,确实多次提到身体不适与补药,却未提及鸦片。张府后人整理的家书中,也无关于“拳打赵茂昌”的文字。历史的真实往往被故事覆盖。 通俗叙述喜欢反转,喜欢用“毁誉交织”的冲突制造戏剧感。久而久之,这种传闻就像茶馆里的笑谈,被当成逸闻流传。 从史料角度看,张之洞确实育有子嗣,但数量并非九个。他的家族传承平稳,后人多在教育与文化领域任职。所谓“服参生九子”的传言,缺乏任何谱牒支撑。 人们之所以乐于传播,或许是因为一个严肃的大臣与“野山参”的反差过于鲜明。故事有趣,便被重复讲述,直至真假难辨。 传闻之外,张之洞的真实人生更值得关注。六十岁以后,他仍主持新政、筹办铁路、修建工厂。每日办公到深夜,批文上千。 他不畏繁琐,力求改革,却也深知时代的局限。那种精神,比任何“人参秘方”更值得敬佩。 民间故事的力量在于夸张。它把人物的命运放进戏剧框架,让观众在惊讶中记住一个名字。“野山参事件”恰是这种夸张的产物。 它让张之洞不再只是教条式的大臣,也有了血肉、有了矛盾、有了凡人气息。或许正因如此,这个故事才流传百年。