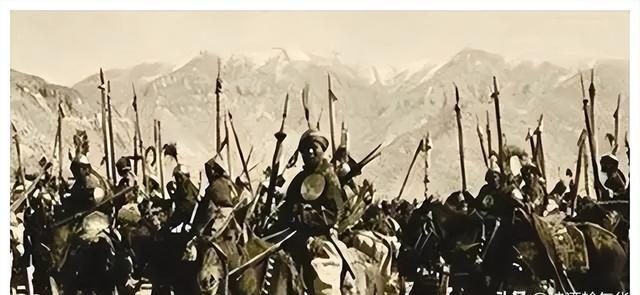

1871年,左宗棠入甘后认为必须彻底消灭马化龙,马化龙是同治陕甘回乱中最大的悍匪,先后五次向清军乞降求抚,然而前四次均没有真正投降,每次都不缴械,只有在最后一次弹尽援绝走投无路情况下,亲赴清军大营,企图以一人抵罪。 左宗棠站在黄土高原的风口,望着前方连绵的金积堡。风沙卷起旧旗,尘雾遮住半边天。军帐里一份密报刚送到,马化龙再次派人来求抚,口气恳切,姿态低到尘埃。 左宗棠合上文书,神情冷峻。那位被称为“西北回军魁首”的马化龙已不是第一次低头。前几次都言辞恳切,却暗中屯兵不缴械,令清军前功尽弃。这一回,左宗棠心里有数——这场角力,已没有退路。 西北的风刮得狠,草根被吹得贴在地上,山谷里回荡着马蹄声。刘松山的阵亡让整个西征军团气氛骤紧。金积堡一线成了死结,粮道艰难,敌军盘踞。左宗棠调集兵马,命刘锦棠接替指挥。 军中夜火连天,铁炮声一日未停。马化龙的营寨灯火通明,传令兵来往不停。几次求和书在夜色中送出,又在晨光前被驳回。战线在延长,耗粮、耗心,也耗尽双方耐性。 围城的日子长得像铁。金积堡周围的壕沟一层层加深,左军炮位在夜里不断推进。马化龙的兵士开始缺粮,城中民众四处找粮食,井水浑浊,马匹倒毙。 几次夜袭都被击退,死伤散落在壕边。左宗棠命火炮昼夜轰击,尘土掩没视线。清晨时分,浓烟未散,城头挂起白旗。 传令兵奔向主帐,大营瞬间沸腾。消息传开:金积堡投降。士兵握紧长枪,谁都不敢放松,太多次的“降而不降”,让所有人学会冷眼以待。 马化龙走出金积堡那天,天色灰白。随行的人不多,衣甲破旧。营门外,旗帜猎猎,空气紧绷得似要碎裂。史书说他“粮尽援绝而降”,也有人说他仍心怀侥幸,企图再求宽宥。 军法处的审讯官翻阅文书,手指划过案卷上的字迹。马化龙的名下记着“多次请抚,不缴械”。左宗棠没有亲临,只批示三字:“依法处置。”命令传出,大营沉默,风声卷过营旗。那一日,金积堡彻底平定,北路战局收束。 战后的宁夏平原一片焦土。左宗棠命官吏入城抚恤,赈粮、重修祠庙、整顿堡寨。民夫清理瓦砾,军械被收缴入库。北路战事到此告一段,西征大业重新展开。 刘锦棠的部队整编,继续向河州推进。战鼓又起,马蹄声远去,尘沙被再次卷上天。金积堡的名字从此写入军报,标注为“北路平定之役”。在地方志里,这一战被记作左宗棠入甘的关键节点,也是西北再稳的起点。 史书常提那场围城,却少有人注意善后。左宗棠在檄文中写“剿抚并用,宜令民安”,命令各地官兵不得骚扰百姓。金积堡周围的乡民被迁往新垦区,给粮、给地、修渠、重建。官吏巡视,检查仓储与水渠,田野重新布种。几个月后,荒地泛绿,军士与民工并肩筑堤。 左宗棠在报告中写下“西北渐安”,笔锋稳健,不见战时的肃杀。那是他治边的另一面,既强硬又细致,带着一股不容分说的秩序。 战争的烟尘散去,金积堡留下的是一种冷峻的记忆。废墟上立起了新屋,旧壕沟被夷平,农人重新耕作。地方志记录着“堡平而地安”,短短数句,却压着太多血与尘。 回乱被平,陕甘安稳,左宗棠的军队继续西行,兵锋指向新疆。金积堡成了这场长征的起点,也成了政治与军略的分界线。无论后人如何评说,那一役让西北的形势彻底翻页。 至于马化龙的结局,档案只留下寥寥几笔:“同治十年正月,处死。”没有细节,没有旁注。有人推测他被押往外营,也有人说在金积堡内决断。史料沉默得近乎冷酷。 传言他曾多次请降求抚,也有说他最后亲赴大营,愿以一人抵罪。权威史书并未证实。那种模糊,反倒让故事更显真实。历史的光打在尘封的卷宗上,照出一层厚厚的灰,也照出那场战争留下的痕迹——人心的反复,决断的沉重。 时光推远,金积堡早已变成宁夏平原上的一处地名。博物馆里陈列着弹片、炮管与残砖,解说员讲述那段往事,语气平淡。游客走出展厅,阳光正烈,空中依旧有风。 那风似乎仍带着硝烟的味道,从黄土边吹来,带着百五十年前的尘埃与决绝。左宗棠的军旗早已化作史书上的一页,马化龙的名字也被定格在碑文的一角。 时间掩埋一切,唯有那年冬天的风声,还在金积的荒野里,回荡不息。