2004年,张艺谋邀请刀郎献唱,刀郎拒绝:“我是草根歌手,怕给您丢脸。”张艺谋说:“我不管别人怎么说,我只相信你!”

2023年的庆功宴,导演张艺谋刚刚宣布,要把《西海情歌》拍成电影,刀郎没看镜头,下意识摩挲着一个旧东西——一张贴在吉他盒上的、发黄的托运标签。

它记录着2004年的一次行程,从“乌鲁木齐”到“北京”,十九年过去,这张旧纸条像一枚勋章,浓缩了刀郎的两个世界:一个是叫“乌鲁木齐”的创作老家,一个是叫“北京”的主流江湖,以及夹在中间,那个被盖上“易碎品”印章的男人。

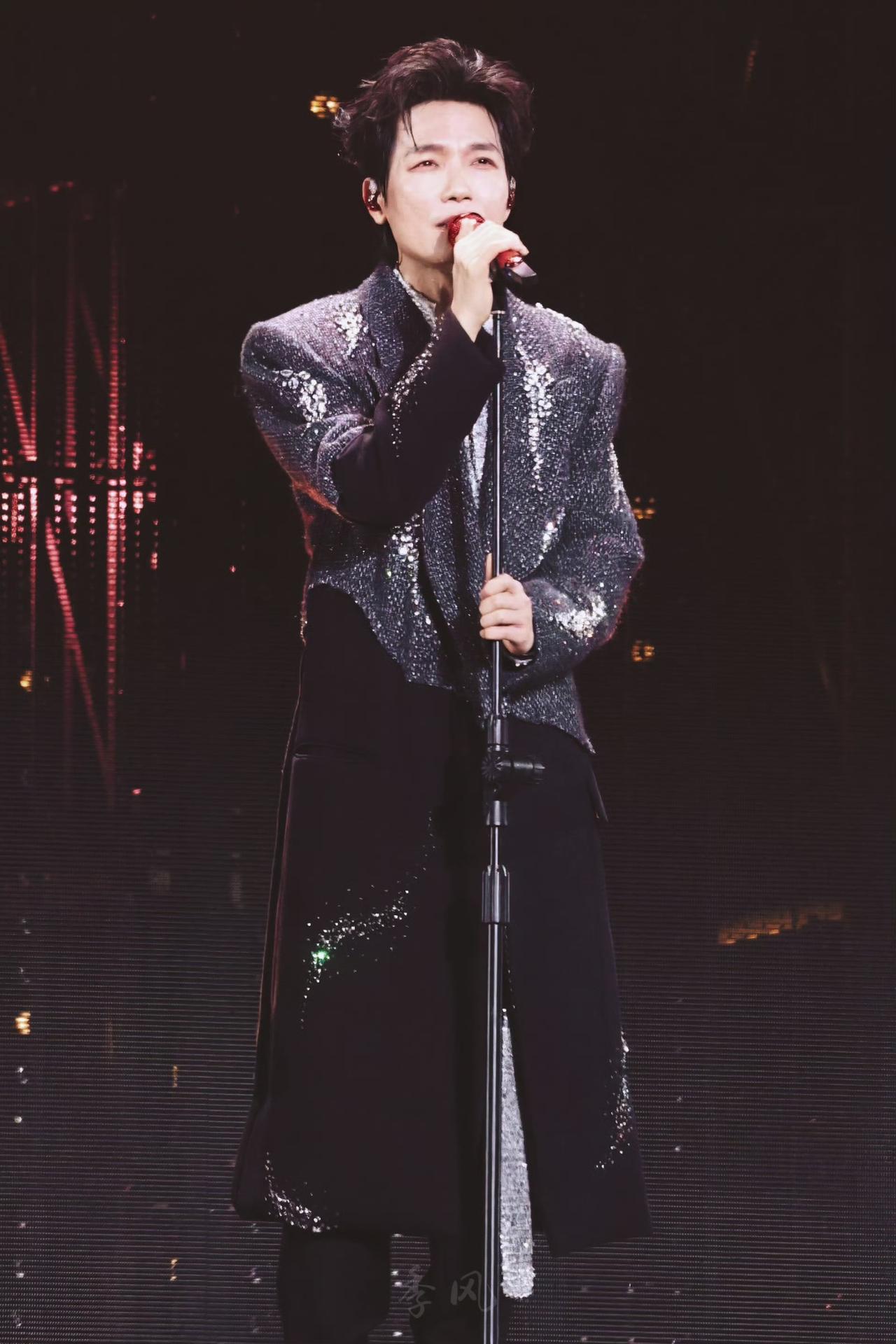

在北京,这个主流话语的中心,刀郎的土,被当成了一种不入流的“脆弱”,想想2004年《十面埋伏》的首映礼,章子怡的裙摆拂过红毯,而刀郎却套着件皱巴巴的牛仔夹克,躲在后台手心直冒汗。

当年他专辑卖了270万张,主流乐坛却把他归为“网络歌手”的意外,一句“听他歌的都是农民工”就把他和所谓的“高级”划清了界限,甚至有评委公开说,KTV点唱量不能算作成就,硬生生把大众的喜好踢出了艺术的殿堂。

这种压力,让他自己都开始怀疑自己,他告诉张艺谋,自己是“草台班子出身,上不了台面”,累到一度想退出这个圈子。

但可笑的是,那个被当成“易碎品”的他,恰恰来自最坚硬的地方,标签的起点“乌鲁木齐”,代表的广袤西域,才是他音乐生命力的源头,他的歌不是在恒温的录音棚里憋出来的,是在新疆的风沙里喊出来的。

他曾被维吾尔族老艺人的热瓦甫勾了魂,也在巴音布鲁克草原上跟牧民混了三年,学呼麦,记冬不拉,所以张艺谋听懂了,说他歌里有股子“黄沙味”,就连十九年后《罗刹海市》那魔性的鼓点,都来自他在尼雅遗址听到的,沙暴捶打古老烽火台的声音。

这股力量早就得到了土地的认证,2001年,拉着他《西域情歌》磁带的货车开进乌鲁木齐,三天就卖空了。

所以,“北京”这个终点站,用了十九年才被重新定义,它不再只是一个审判场,也成了一个加冕地。

2004年那晚,就算有制作人嘀咕,有掌声稀拉,但张艺谋一句“老百姓爱听的,就是最好的艺术”,像一束光。

后来,面对铺天盖地的骂声,是女儿在电话里背出的《驼铃》歌词点醒了他,他在乌鲁木齐红山塔下想了一夜,撕了准备好的解约书,一头扎进了塔克拉玛干沙漠,继续采风。

十九年后,《罗刹海市》席卷而来,他回到北京,等来的是张艺谋的拥抱和一句“憋了个大招”,当年的草根,成了今天谁也无法忽视的创作者。

刀郎始终没撕掉那张标签,它提醒着他从哪里来,也要去哪里——不是某个名利场,而是为人民歌唱的舞台,那个“易碎品”印章,经过十九年风沙的打磨,原来是一枚刻着“真实”与“坚韧”的勋章,他用半生证明,真正的顶流,根不在圈子,而在广袤的土地与人心。

![万万没想到,输了一晚上的杨幂大合照竟然赢了[捂脸哭]气的刘亦菲看见主编刘冲踩她裙](http://image.uczzd.cn/3844687822252569321.jpg?id=0)