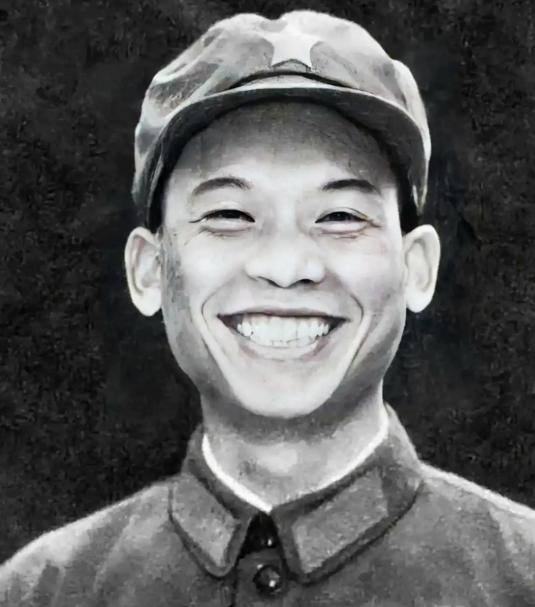

1979年,我军一名走失的战士正在越南的农田里挖红薯,突然被人用石头砸了一下,小战士扭头看去,只见四名越军出现在眼前...... 1979年春,中越边境局势骤然紧张。中方为反击越南当局在边境挑衅及其在中南半岛扩张野心,发起对越自卫反击作战。 这场战争规模不小,时间却极短,持续仅一个月左右,随后转入拉锯对峙阶段。尽管战场主要集中在广西、云南的边界一线,但作战地域复杂、山林密布,战士们在推进过程中,极易与部队失联。 陈书利就是在一次穿插任务中,因地形不熟、通讯中断与部队走散,孤身一人误入越南境内。 他在农田里挖红薯,不是因为馋嘴,而是因为实在没有补给。人在野外,尤其是在敌后区域,首先要解决的不是战斗,而是活下去。 陈书利靠着山林里的野果和偶尔路过的农田勉强维持体力,期间他一直试图摸索路线,寻找回国的方向。 直到那天,他在一块农田里发现红薯,正准备挖几个充饥,背后的石头飞来并非突如其来,而是他暴露行踪后的必然结果。 越军的巡逻队发现了他,一个孤身中国士兵在越南农田里挖红薯,这对他们来说是意外之喜。 陈书利被俘后,遭遇了与常规战俘不太一样的处境。越南方面对中国俘虏并不宽容,尤其是战争初期,他们倾向于通过审讯、胁迫获取情报。 陈书利的坚持并不光体现在不透露军事信息上,更在于在极端环境下的心理自控与文化自觉。 他没有被洗脑,也没有被利用。他所面对的不是简单的肉体折磨,而是一种持续的精神消耗。孤独、未知、被剥夺的尊严,这些才是最难熬的敌人。 越战结束后,双方陆续通过外交渠道处理战俘问题。中方始终坚持通过和平谈判推动战俘归还,陈书利就是在这样的背景下归国的。 他回来时,身体状况不佳,但神志清醒。他没有像某些影视情节中那样“英雄归来众人欢迎”,更多是低调的回归,接受组织的安排,疗养、复员。后来他在地方工作,平凡地生活,但经历永远刻在他的记忆里。 在1979年那场战争中,中国军人展现出的不仅是军事素养,还有极强的纪律性和国家认同感。 陈书利作为其中的普通一员,他的遭遇或许并不具备战略意义,但却是理解那场战争人性维度的重要入口。 战争不是冷冰冰的数据堆砌,也不是地图上的箭头演绎,它有血有肉,有人失联,有人牺牲,也有人归来。 我们今天生活的和平年代,正是无数像陈书利这样的普通人,用自己的一段段经历、一份份付出堆砌出来的。 这些故事不需要渲染英雄主义,也无需拔高,他们本身就足够动人。在边境线的丛林里,一名战士孤身一人、靠着红薯和信念撑过敌后的日子,这样的坚韧,比任何口号都更有力。 陈书利没有轰轰烈烈的战功,却以自己的方式证明:在那场战争里,我们的每一个战士都不曾被轻易击倒。