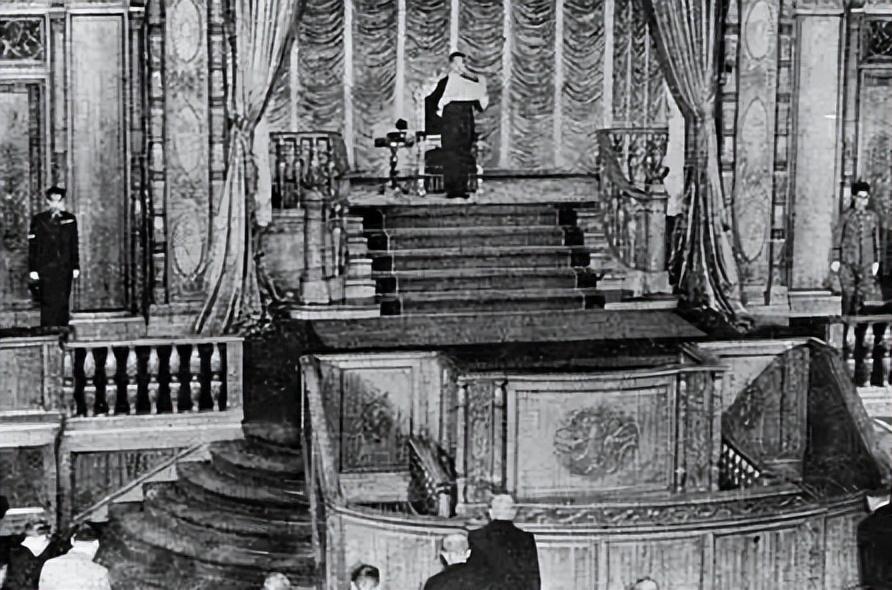

日本最大的误判就是没想到中国坚决不投降,裕仁坦言低估了中国 当年日本真的是信心爆棚,不是说说而已。1937年全面侵华前,他们内部流传一句话——“三个月灭亡中国”。 这不是哪个将军拍脑袋想出来的,是整个军部和天皇都认同的战略目标。日本军界普遍认为,中国是个表面庞大、内部松散的国家,打几场仗、扶个傀儡政权就能结束战斗。 他们的自信不是凭空来的。1894年甲午战争打赢了清朝,日本人觉得中国不过如此。尤其是北洋水师那点战力,简直是纸糊的。 明治天皇甚至自己掏钱投给海军,日本举全国之力打赢一仗,换来2亿白银赔款,相当于当时日本GDP的三倍。这场胜利对日本来说,是“赌国运”的成功范例。 日本只看到了清政府的腐败,却看不到中国庞大的资源和人口潜力。可惜清政府没挺住,这也给日本留下了一个危险错觉:中国打不得硬仗。 后来九一八事变,日本更是轻松尝到甜头。东北那么大块地,仅靠一个关东军就拿下了,几乎没遇到像样抵抗。 原因也简单,蒋介石那时主张“攘外必先安内”,不想跟日本硬刚,怕触发全国内战。张学良当时经营东北多年,工业产值占全国80%,但为了避免内乱,只能撤退。 这些历史事件叠加在一起,让日本彻底低估了中国的抵抗意志。他们把中国看成一盘散沙,只要打掉几个要害,剩下的自然会崩溃。结果他们没想到,不是每一次都能像九一八一样轻松。 真正让日本醒过来的,是淞沪会战。1937年,中国在上海投下80万兵力,跟日军血拼了三个月。战役最后虽然失败,但拖住了日本原本“速战速决”的计划。 淞沪会战之后,蒋介石公开表态“抗战到底”,彻底打破了日本的幻想,他们原本还指望扶植汪精卫搞“以华制华”,让中国人自己搞内部分裂。 但这次,中国没再退让。国共开始合作,民众的民族意识也迅速觉醒。日本打的是传统战争,中国打的是全民战争。 哪怕前线不断失守,后方的支援也没有断过。滇缅公路、驼峰航线,美国的援助物资一批接一批送进来,给了中国坚持下去的底气。 最关键的转折点,其实是中国开始明白:这场仗不能靠一两场胜利解决,必须拖住日本,打持久战。只要不投降,日本就会慢慢拖垮。 事实也正是如此。1940年之后,日本在中国战场上越打越吃力。一到西南山区,机械化部队就跟着废了,效率下降七成。打不动了,才转向东南亚,结果招来了美国,干脆把战争打成了世界大战。 日本本来想速战速决,结果硬是被迫打持久战。日本从一开始就搞错了中国的底层逻辑,拿战术的优势去压战略的劣势,结果就是越打越亏。 中国之所以能撑下来,靠的不是几场胜仗,而是一种“死也不认输”的韧性。这不是哪位将军的英明决策,而是整个国家的民族骨气。 从北平丢失到重庆大轰炸,从南京惨案到滇缅补给线,每一段都在提醒日本,他们面对的是一个不会屈服的对手。 有人说中国靠人多才赢,那是没看清战争的本质。人多不是胜利的保证,关键是人心。中国人在那个时候不是为了政权而战,而是为了家国而战。这股力量,不是靠几门大炮能打散的。 战后几十年,日本国内一直对这段历史讳莫如深。直到近年一些解密档案出来,才让外界看到裕仁当年对中国的真实看法。 他不是没看到问题,而是看到太晚。当他意识到中国不是软柿子时,已经投入了太多,无路可退。 今天再回头看这段历史,日本最大的误判,不是低估了中国的军队,而是低估了中国不投降的决心。他们以为打疼了中国,中国就会跪下,结果中国流血不认输,一路撑到底。 这场误判的代价,是整个国家陷入战败的深渊。裕仁坦言低估中国,是承认了一个事实:战略上自负,战术上冒进,最后换来的不是胜利,而是一场无法收拾的溃败。 中国在最艰难的时候没有低头,靠的不是武器,而是骨气。 这段历史到今天,依然值得世人记住。误判一时,代价可能是一代人。和平从不是靠幻想维持的,只有认清现实,才不会重蹈覆辙。