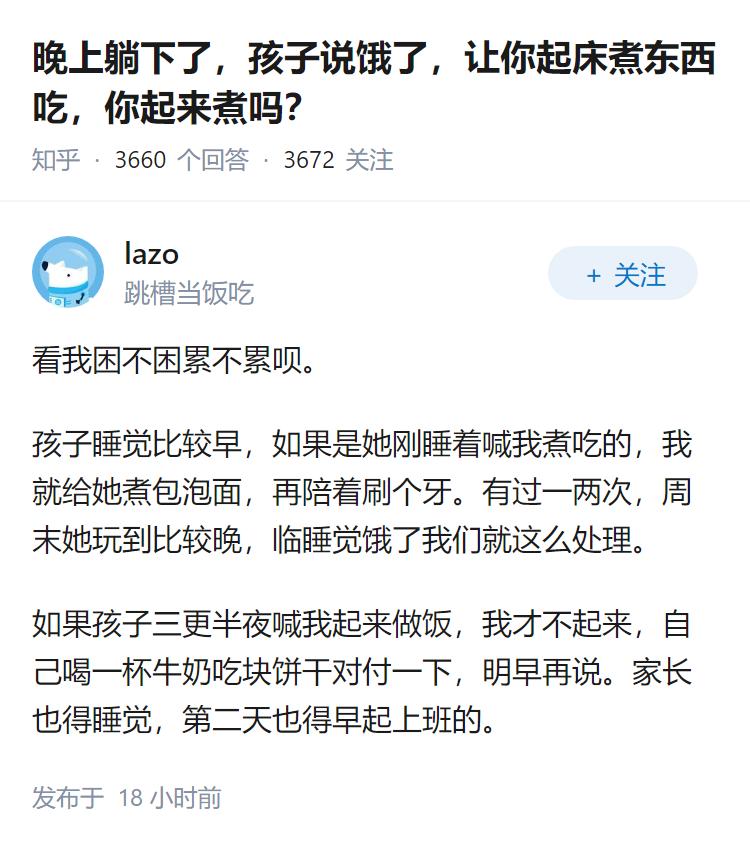

这是冻死在朝鲜长津湖战场上的志愿军战士,令对手都感到震撼和敬重! 美军随军记拍下了这张珍贵的照片,并向烈士默哀以示尊重! 抗美援朝如今己过去72年了,这位烈士的遗骸回到祖国了吗? 照片的清晰度、 辨识度都很高,不知烈士的家人可曾看到过这张照片,不知烈士的家人过的怎么样,网上没有丝毫关于此位烈士的任何消息。 听讲查寻志愿军烈士家属,国内也有不少公益组织,我们网友愿意出钱众筹做为经费,请公益组织去查寻这位“冰雕烈士”的家属。 同时请路过的网友在评论区留下:英雄不朽,英灵永存[祈祷][祈祷][祈祷][祈祷][祈祷][祈祷] 我把那张照片放大到屏幕能撑满的极限,雪花颗粒跟铁锈渣子似的糊满像素,可那副坐姿还是笔直,像有人往冰坨子里塞了根钢筋。美军记者后来写回忆录,说当时气温零下四十,他按快门的手指粘在相机上,撕掉一层皮;可真正让他做噩梦的,是“那些中国人眼睛睁着,睫毛挂冰,却像还在瞄准”。他写自己在战壕里脱下军帽,同行骂他“疯了吗给中国兵鞠躬”,他回一句:“你要不怕今晚做鬼找你,你就把帽子戴回去。”结果整排人都摘了帽子,呼出的白气在钢盔上结霜,像给死人烧的烟。 回国以后,这记者把底片锁进银行保险箱,钥匙挂在脖子上,一挂就是四十年。九二年他死,遗嘱里写:照片捐给美国国家档案馆,但得附一行字——“他们冻成冰,我们活在火里”。美国人照办了,可档案馆那帮官僚嫌字太“文艺”,给删了,只剩编号和日期。于是那副冰壳子一样的坐姿,成了档案袋里一张“UNCROW-19501208”的黑白文件,没人再提。 直到零几年,国内一个做抗美援朝纪录片的大学生,翻墙扒资料,才把这照片重新刨出来。他跟我说,第一眼看见,电脑屏幕差点被眼泪砸短路。他连夜做高清修复,把雪花颗粒一帧帧抹掉,可越抹越心慌——清晰度越高,烈士越像隔壁村失踪的三舅:嘴唇干裂,颧骨冻出两片“高原红”,跟陕北老家冬天里蹲在墙根晒日头的后生一个模子。大学生把照片发到贴吧,求“大神”帮忙认人,回帖七千多条,有人贴出自家爷爷旧照,有人艾特“志愿军老兵帮扶办”,结果半年过去,线索零蛋。贴吧最后一条留言是:“哥,别找了,找不着了,那时候好多人连名字都没来得及写,就冻成玻璃人了。” 可真的找不着吗?我不信。去年在丹东,我碰见一个卖烤冷面的大姐,摊子支在断桥边,喇叭循环播放“朝鲜风味,三元一串”。我蹲着吃,顺口问:“姐,你家有老兵吗?”她手上铲子一抖,冷面“啪”掉碳上,火苗窜半尺高。她拿袖子抹眼,说:“我爷,四七年抓壮丁,四九年起义,五零年过江,再没回来。 我奶活到九十,每天傍晚搬小板凳坐桥头,说‘你爷眼神好,要是船回来,他肯定先看见我’。结果等到零八年,老太太躺床上不能动了,还伸手指头窗户,嘴里喊‘船!船!’”大姐说完,把烤焦那块冷面夹给我,“吃吧,不收钱,当给爷积德。”我嚼着,满嘴苦碳味,像啃了一口七十年前的硝烟。 后来我加了个“烈士寻亲”微信群,里头有退休警察、有出租车司机、还有开婚纱店的妹子。每天有人甩照片、甩档案、甩地方志,像下饺子。管事的叫老赵,石家庄人,干装修出身,攒了几十万,全扔寻亲里。有人骂他傻,“又不是你家人,图啥?”老赵回:“我爹当年在淮海战役抬担架,回来少一条腿, 他说‘那么多娃娃躺地里,连个记号都没有,我这条腿是借他们的,得还’。我现在就是替腿还债。”去年冬天,老赵真还出一条命:河南漯河,一个种葱的老农,看见群里转发的“冰雕连”照片,当场坐地里嚎——他叔,五零年十一月写信回家,说“打完这仗回去给娘剁饺子馅”,信戳是“长津”。老赵带人过去,抽血、比对、DNA吻合,烈士遗骸在朝鲜一个无名合葬墓躺了七十年,终于起出来,盖着国旗回国。下葬那天,老农把自家最好一捆大葱放棺上,“叔,咱回家吃葱爆肉了。” 可还有多少个“叔”,连根葱都没人给?那张冰雕照片,现在就在我电脑桌面,一开机就怼脸。我试过用AI人脸识别去撞库,结果软件死机——七十年冻伤,早就把五官拉成另一种模样。也联系过韩朝两边华侨,想雇人去实地拍墓地,报价一出来,群里半天没人吭声:平壤周边山头,一座无名墓,两万美金起跳,还不保证找得到。有人嘀咕:“两万块,够我娃四年大学学费了……”屏幕静下来,像集体被零下四十度又冻了一次。 我半夜刷手机,看见评论区整整齐齐“英雄不朽,英灵永存”,蜡烛图标排得比长城还长。可刷着刷着就心酸:咱们也就剩这点能量了,点完蜡烛,继续回去挤地铁、还房贷、抢拼多多。烈士还在那边冻着,我们在这边冻着外卖迟到五分钟。隔了七十年,两种冻法,一样没处喊疼。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。