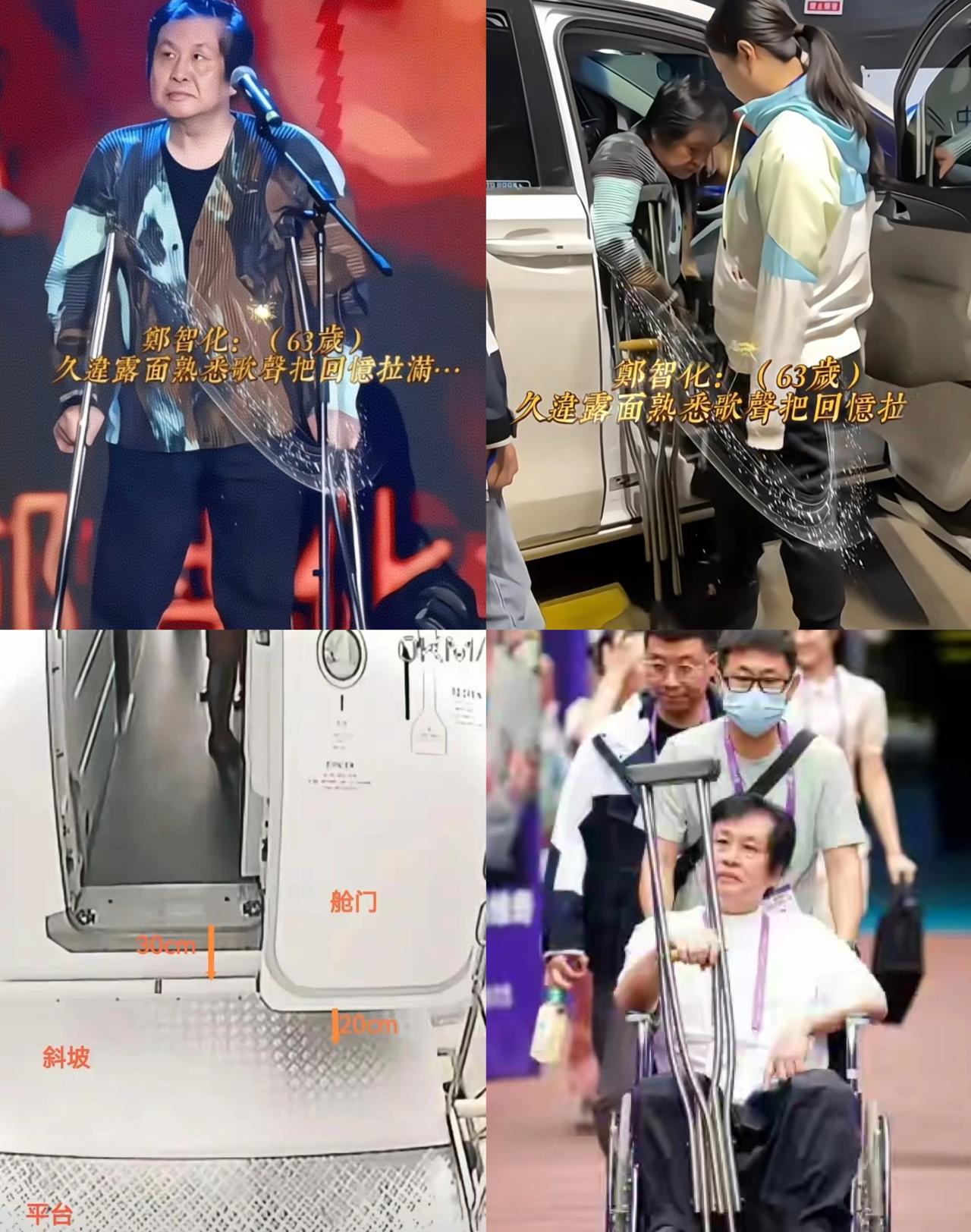

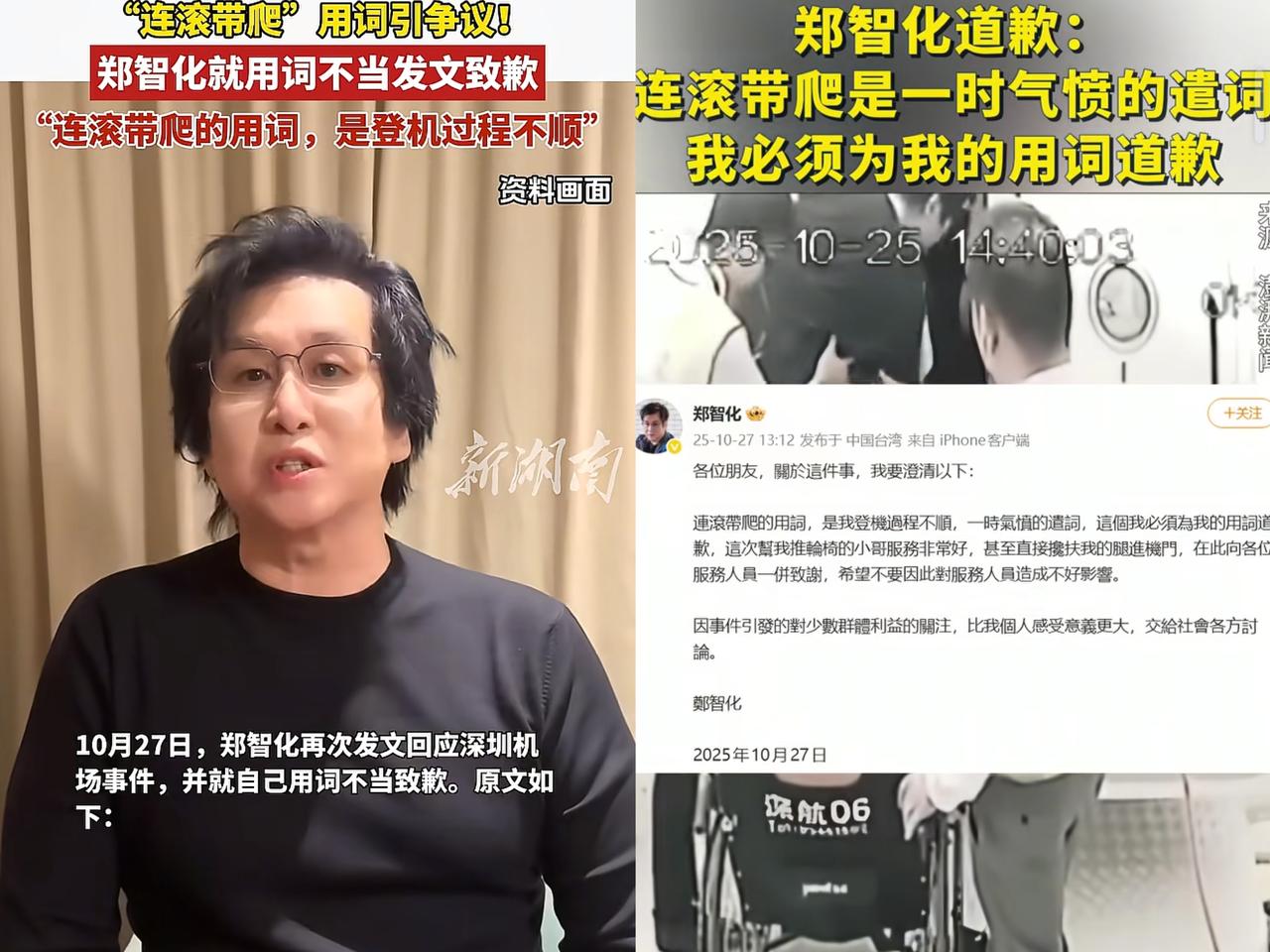

不懂感恩的老男人们的共情】 看了《经济观察报》这个评论,我就想起这是不知感恩老男人们的共情。郑智化这个事,也不是多大的事,他已经道歉,这事就也这样了。 一堆媒体出来为了杠,一看是就是那一群不做实事的老男人。 这个社会有残疾人,社会上应该对残疾人进行帮助,这是社会能力提升了,文明的标志。残疾不是别人的错,既然残疾了,也应该接受这个现实,承担这个后果,对别人的帮助有感恩之心,有感激之情。 因为你自己的问题,社会需要支出更多的成本,承担更大的代价,不能说这个都是别人应该做的,或是全社会要付出巨大成本来满足你。 郑智化拄双拐可以走路,平时也是走的,为什么轮椅一定要推进飞机里,他就应该站起来走,何况还有4位工作人员帮助他,他要求自己轮椅被平推进飞机的要求,就是过高的要求,他能走。 我把话先撂这儿:能走两步≠该走全程,能拄拐≠活该受罪。老男人们最爱拿“我小时候连饭都吃不饱”当开场白,转头就嫌别人不感恩,仿佛世界欠他们一张奖状。郑智化不过想省点关节磨损,却被扣上“不知感恩”的大帽子,这帽子重得连钛合金颈椎都得弯。 先说成本。机场推个轮椅,多耗两升油?多雇俩人?比起飞机延误一小时、乘客起哄投诉的烂摊子,这点投入九牛一毛。老男人们嘴里“巨大成本”,翻成大白话就是“我不想掏一分钱同情心”。真要算账,残疾人每年带动的辅具产业、无障碍改造、就业岗位,能把那点推轮椅钱赚回来十倍,只是他们装看不见。 再说“感恩”这两个字。感恩不是残疾人的义务,是双向的情绪:我接受帮助,也回馈社会。郑智化写歌、做慈善、鼓励无数病友,这回馈大得去了。可老男人们偏要现场直播“你给老子站起来走”,仿佛不演这一出,就配不上他们的“慈善家”人设。他们想要的不是感恩,是跪拜,最好再来一句“谢谢大爷赏饭吃”。 我大学同学阿良,小儿麻痹后遗症,拄拐十年。一次坐高铁,乘务员主动推轮椅,他刚想道谢,旁边冒出个大叔:“小伙子,你能走就走嘛,别浪费公共资源。”阿良笑笑,掏出手机播放X光片:髋关节间隙窄得能夹蚊子。车厢瞬间安静。大叔憋得脸紫,像被无形拐杖抽了一棍。你看,不是残疾人要求高,是某些人把“节省”用错了地方——省掉的不是资源,是人性。 更可笑的是“他能走”这个逻辑。按这说法,近视眼也能眯着眼走路,是不是就该取消眼镜店?老年人腿脚慢,是不是该一路小跑去跳广场舞?身体有障碍,首选永远是“怎样更轻松、更安全”,而不是“怎样让围观者更满意”。机场提供轮椅,就像提供电梯、提供安全带,本质是服务,不是赏赐。 我还特意问了民航朋友:推轮椅到舱门口,流程标准只要三分钟,比让乘客慢慢挪上廊桥还快。航空公司愿意做,一来省时间,二来避免摔伤索赔,算盘精得很。老男人们却偏要替人家心疼“巨大成本”,仿佛机场是他们家开的,推个轮椅就要破产清算。 说到底,他们共情的不是郑智化,是年轻时的自己:那个年代吃不饱、穿不暖、摔了跤没人扶,于是觉得“我能扛,你也得扛”。自己苦过,就看不得别人被温柔以待,仿佛世界必须永远保持“苦难模式”,才对得起他们逝去的青春。这种“苦难崇拜”是一种病,得治。 郑智化最后发微博道歉,说自己“考虑不周”。要我说,该道歉的不是他,是那些在屏幕后面敲键盘、要求残疾人“感恩下跪”的人。文明社会的标志,不是强者多风光,而是弱者多从容。机场轮椅、地铁电梯、无障碍厕所,这些设施的存在,恰恰提醒我们:每个人都会有“走不动”的那一天,别等自己需要时,才发现当年把路都堵死了。 所以,下次看到有人被推轮椅,别急着问“他能走吗”,先问“他走得舒服吗”。给不了帮助,至少给点沉默;给不了沉默,至少别给白眼。真正的感恩,是记住:那些看似“特殊”的服务,其实保障的是每一个普通的“我们”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。