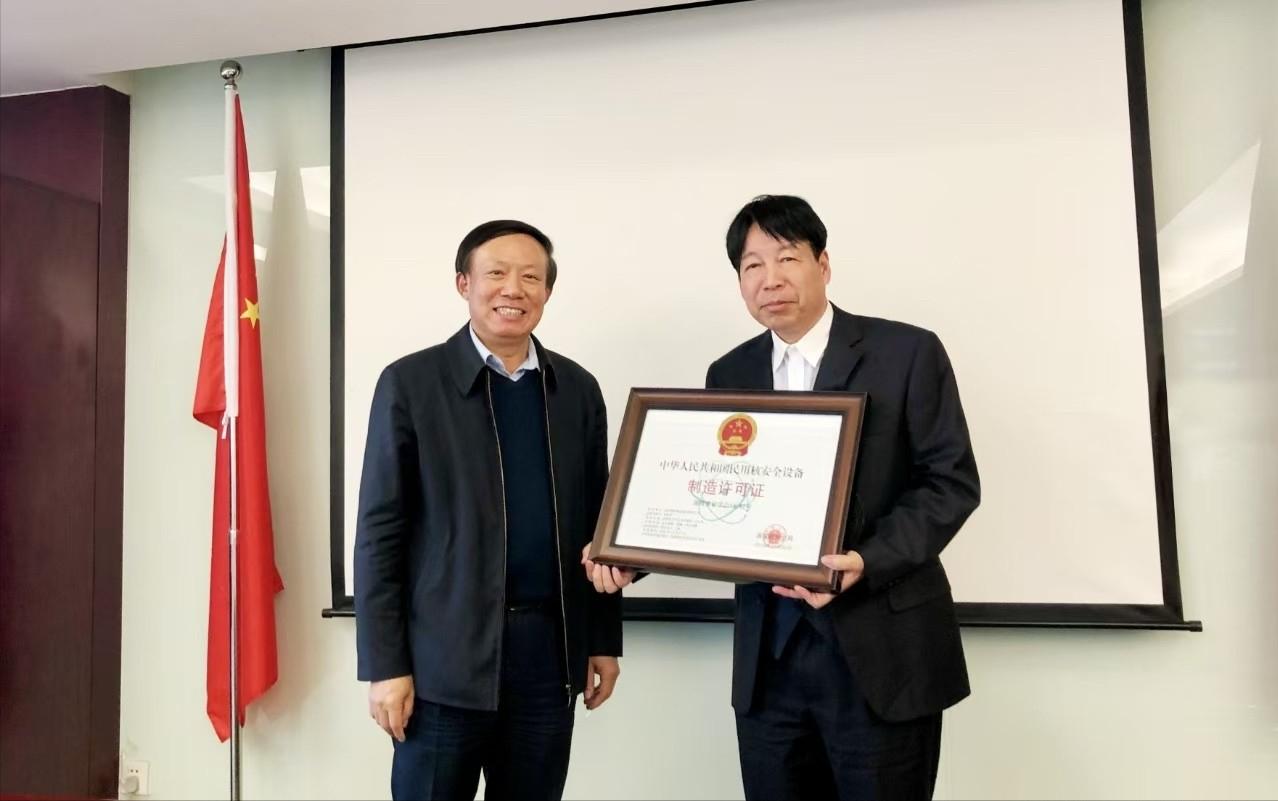

为何全球只有中国拼命建核电?若非外媒说出真相,至今都蒙在鼓里! 中美科技博弈,谁能占据上风?不是看谁喊得大声,而是谁手里的能源牌更强。因为没有电力支撑,一切科技都是浮云! 说穿了,核心还是能源安全的底气问题。2024年中石油的报告里有组数据很扎眼,中国原油进口量5.53亿吨,石油对外依存度依然高达71.9%。虽说比前一年微降0.5个百分点,但这么庞大的能源需求,一旦国际地缘政治有波动,供应链随时可能被掐脖子。 科技产业恰恰是耗电大户,一个超算中心一天的用电量抵得上一座小县城,芯片工厂对供电稳定性的要求更是苛刻到毫秒级,要是能源这块掉链子,博弈根本不用打就输了一半。 有人可能会问,风能太阳能不能顶上去吗?这些清洁能源确实是未来方向,但眼下还有明显短板。它们太看天吃饭,刮不刮风、出不出太阳完全没谱,电网根本扛不住这种剧烈波动。 欧洲今年就栽过跟头,葡萄牙、西班牙的可再生能源占比都快过半了,结果因为输电设施跟不上,直接闹了大规模停电。这种“靠天吃饭”的电源,撑不起高科技产业的持续扩张。 核电刚好补上了这个缺口。只要技术过关,它能24小时不间断稳定发电,还零碳排放,是实打实的“基荷电源”。 国际原子能机构总干事格罗西前段时间去海南看了“玲龙一号”小堆,回来就夸这项技术潜力巨大,不管对中国还是其他发展中国家都是好选择。他这话点透了核电的价值——既解决当下的能源稳定问题,又符合长远的碳中和目标。 更关键的是,中国现在有底气把核电规模化推开。“华龙一号”这十年可不是白搞的,依托近900项专利搞出了数字化建设模式,全球在建在运的机组已经达到41台,是目前规模最大的三代核电机组集群。 从北京中核控制的“大脑”到宜宾中核建中的“粮仓”,整个产业链已经完全自主化。中核控制的“龙核平台”拿了国际最高等级安全认证,能精准监控堆芯安全;中核建中的CF3燃料组件打破国外垄断,被称作核电“中国芯”,这些技术硬实力才是建核电的底气。 产业链的协同能力更让人吃惊。“华龙一号”背后拉上了75家高校院所、近6000家企业,光设备就造了6万多台套,近20万人参与建设。 中核建中搞的数字化工厂,让燃料元件关键工序效率提了30%,AI视觉检测缺陷精度能到99%;中核控制的智能系统把故障响应速度快了70%,供货周期压缩到30个月。这种全链条的高效协同,是其他国家想学都学不来的。 《纽约时报》最近就点破了这层窗户纸,说中国在建的核反应堆数量几乎相当于世界其他国家的总和。 他们算过一笔账,中国建一座核电站只要五到六年,速度是西方国家的两倍,成本早在21世纪初就降了一半,现在一直保持稳定。美国智库的研究员都急了,说现在该琢磨中国怎么做到的,而不是美国能不能赶上。 有意思的是,欧洲现在也在往核电回找补。比利时撤了早年的弃核法,立陶宛要重新研究建核电站,意大利内阁都通过了重启核电的法案。 但他们处境挺尴尬,要么技术断档,要么依赖俄罗斯的浓缩铀,想快也快不起来。德国更典型,关了自己的核电站,结果2024年进口的电力里52%来自核电占七成的法国,等于绕着弯子依赖核电。 格罗西访华时说得实在,中国的核能发展模式消除了安全担忧,还能帮“全球南方”国家搞能源转型。这话里藏着更深的逻辑:中国大力建核电,不只是为自己补能源短板,更是在科技博弈中抢占能源制高点。电力这张牌握紧了,不管是AI发展、智能制造还是数字经济,都有了稳定的动力源。 所以根本不是中国“拼命”建核电,而是算准了能源与科技的内在关联。外媒看明白的,其实是中国对能源安全的深层考量——这张牌攥在手里,未来的发展才不会受制于人。毕竟在科技博弈的棋盘上,能源才是最硬核的底气。