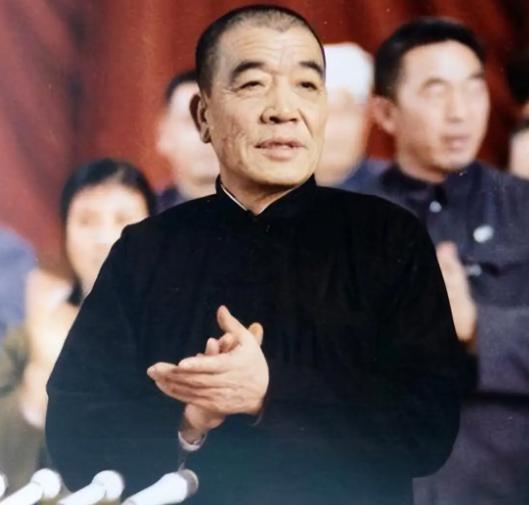

1975年,一位农民被选为副总理,轰动了全国,这也成为了中国政坛发生了一件让人咋舌的事。一个农民还能当上副总理? 但很多人不知道的是,当时还有一位叫孙健的翻砂工也踏入了副总理的行列,而且他是那届副总理里最年轻的一个。这到底是怎么回事呢? 陈永贵的崛起,始于大寨人战天斗地的奋斗史。1963年,大寨遭遇“七灾八难”:特大洪水、两次风灾、雹灾、霜冻接踵而至,农田被冲毁,房屋倒塌过半。但陈永贵带领村民凭着“一把锄头两只手”,在乱石滩上重整土地,当年不仅实现粮食亩产704斤,还向国家缴纳24万斤商品粮,创造了“三不要三不少”的奇迹。 这种自力更生的精神迅速传开,山西掀起学大寨热潮。作家赵树理听完他的事迹报告后,当即向省委书记赞叹:“他没提一句毛泽东,却处处是毛泽东思想;没讲半句哲学,却处处是辩证法,真是人才!” 1964年,陈永贵参加三届人大时,被周恩来请去参加毛泽东的生日家宴。席间毛泽东主动为他夹菜,那句“永贵好啊!”的赞许,经报纸刊载后传遍全国。此后他逐步兼任昔阳县委书记、晋中地委书记、山西省委副书记,却始终保持农民本色。 1975年,周恩来正式告知他将提名其为副总理,陈永贵连连推辞:“我文化水平不行,当不了!”周恩来严肃回应:“你是党员,就得接受党的安排。”最终当选后,他坚持不迁户口、不拿国家工资,每月仍从大寨领取工分,成为中国政坛绝无仅有的“农民副总理”。 与陈永贵同时当选的孙健,同样带着鲜明的基层印记。这位1936年出生的河北青年,15岁便辍学进入天津内燃机厂当翻砂学徒,而翻砂在当时是公认最苦最累的工种——终日与高温铁水、沙尘打交道,很多人干不了多久便选择离开。但孙健咬牙坚持,不仅熟练掌握技术,还主动承担额外任务,很快赢得“踏实肯干”的口碑。 凭借这份韧劲,孙健的仕途逐步起步。他先在工厂加入中国共产党,历任团委书记、武装部副部长,文革期间升任厂革委会副主任,成为单位核心领导之一。1971年,34岁的他调任天津第一机械局革委会副主任,三年后升任天津市生产指挥部副主任,1973年更是当选天津市委书记,完成了从工人到省部级干部的跨越。期间,他的演讲稿《朝着共产主义大目标两步并作一步跑》因贴合时代精神,受到高层关注。 1975年,中央拟从工业战线选拔领导干部,孙健凭借基层经验和突出表现脱颖而出。经周恩来提名,39岁的他当选副总理,成为那届国务院领导中最年轻的一员。 赴任后,周恩来叮嘱他“多下基层跑跑,三年摸清情况”。孙健牢记嘱托,任职期间走访全国百余家工厂,搜集第一手工业资料,甚至拒绝将家属迁入中南海,坦言“自己还在学习阶段,不必讲排场”,始终保留着工人的质朴底色。 有人说,陈永贵与孙健的同时崛起,看似偶然,实则是特定历史时期的必然产物。上世纪六七十年代,不少机关领导受冲击,基层干部断层,毛泽东提出从工农群众中选拔干部充实中枢,强调“德才兼备若不能兼顾,优先选老实忠厚、为集体奉献的人”。这种选人标准,为基层优秀分子打开了上升通道。 陈永贵的当选,本质是对农业战线先进典型的肯定。在粮食紧缺的年代,大寨模式被视为解决农业问题的范本,他的任职成为推广“大寨精神”的象征,寄托着国家发展农业生产的期望。而孙健则代表了工业战线的工人阶级,他从翻砂工到厂领导的成长轨迹,契合了“工人阶级领导一切”的时代语境,其基层调研经验也为国家工业决策提供了实践参考。 至于他们: 1980年,陈永贵主动辞去副总理职务。 1978年,孙健也被免职,主动要求回天津当工人。