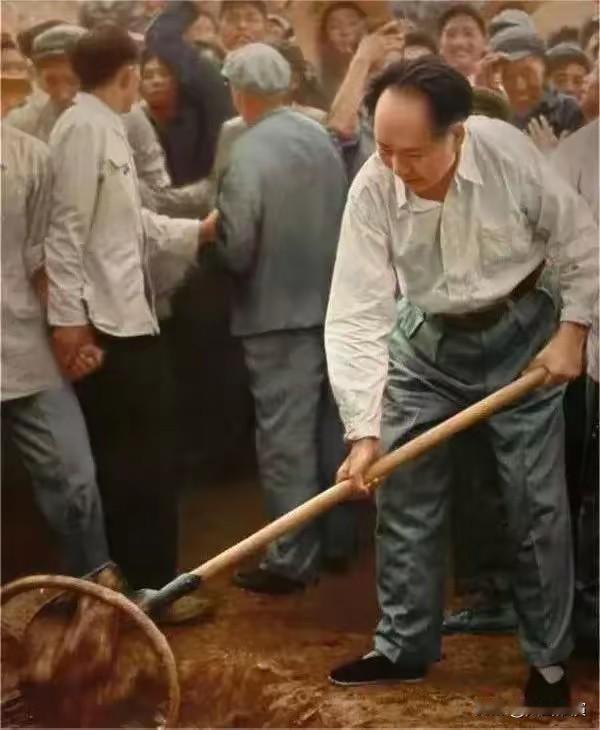

[微风]毛主席是如何评价周总理的?他说:“我的接班人第三个是周恩来,这个同志在国际活动方面比我强,但他有个弱点……” 1957年在莫斯科,毛泽东与赫鲁晓夫谈及了自己辞去主席职务后的接班人选,他列出的顺序是刘少奇、邓小平,最后才是周恩来。 他评价周恩来时说的一句话很有深意,他说周恩来有个 “弱点”,那就是 “是个好人”,这句话看着矛盾,其实不是简单的表扬或批评,反而道出了他们几十年搭档关系里,最核心的互补逻辑。 周恩来的“好人”本色,首先体现在他将革命利益置于个人之上的无私品格,这让他成为最早发现并全力拥护毛泽东的“伯乐”。 在革命早期,周恩来在党内的地位远高于毛泽东,但他的出发点始终是为革命寻找最佳领路人,而非巩固自身权力。 早在上海工作时,他就耳闻“朱毛”红军和毛泽东的军事能力,并对毛泽东遭受排挤的处境感到忧虑,到达苏区后,他亲眼见证了毛泽东的军事天赋,并清醒认识到自己在军事指挥上不如对方。 因此,在湘江战役后军队呼唤更换领导的危急关头,周恩来在遵义会议上抓住时机,力挺毛泽东参与军事指挥。 他没有利用自己的崇高威望去争夺权力,反而将毛泽东推向了最高领袖的位置,这种“让贤”正是“好人”品格的极致体现,为他们未来的合作奠定了信任的基石。 这种“好人”特质,在日常工作中则转化为一种无微不至的守护与担当,完美诠释了“谋事在毛,成事在周”的合作模式,外界普遍定位毛泽东是领导者,周恩来则是将决策化为细致方案的“大管家”。 周恩来坚信毛泽东是决定全局成败的“帅才”,保护他的安全成为自己的首要职责,这种守护体现在极致的细节里。 在陕北,他会为毛泽东的出行亲自探路,仔细检查窑洞,连床底都不放过;在重庆谈判期间,他甚至会为毛泽东试吃菜饭。 毛泽东对此心知肚明,他用“吐握之劳”形容周恩来的勤勉,并断言国家建设没他不行,这正是对周恩来“成事”能力的最高肯定。连美国《时代周刊》也评价,周恩来的才能与毛泽东“任性而富于幻想”的才能配合默契。 毛泽东所说的“弱点”,并非指责周恩来的人格,他是从最高决策者的角度,指出“好人”固有的“不够锋锐”的特质,这种特质或许不适合独立承担所有最终决断。连对手蒋经国都承认,周恩来的好是“不是装出来的”。 然而,这种“不够锋锐”恰恰是毛泽东最珍视和依赖的伙伴品质,最高领袖需要打破常规,而“好人”的周全则能确保政策稳妥落地。两人在陕北时,就常常共同指挥全国性战斗。 在生活中,毛泽东对周恩来这位“好人”的珍视远超同僚之谊,1961年,他会在剧院门口坚持等周恩来一同入场。 周恩来病重时,毛泽东将外宾赠送的舒适沙发立刻转赠给他,并附上亲笔信,这是发自内心的知己之情。 在生命尽头,这份情感尤为动人,1975年8月,毛泽东接受白内障手术,病情严重的周恩来仍坚持到手术现场外守候,为了不打扰手术,他只在大厅静候,直到手术成功才离开。 1976年1月8日周恩来逝世,毛泽东闻讯后极为悲伤,但因病重未能出席追悼会,八个月后,他也与世长辞,这段情谊证明,在政治角色背后,“好人”周恩来是毛泽东最信赖、最不舍的战友。 所以,毛泽东口中的“弱点”,实则是对周恩来品格与角色最精准的概括,周恩来的“好人”底色,让他成为“伯乐”、成为“大管家”、成为最高领袖最完美的补位者和守护者。这个所谓的“弱点”正是成就这对传奇搭档半个世纪风雨同舟的伟大力量。 参考;上观新闻 周公馆历史情境再现峥嵘岁月,追寻伟人足迹,点亮少年爱国心

五官有三观正

人的性格都有缺陷,周总理就是个接近完美的人