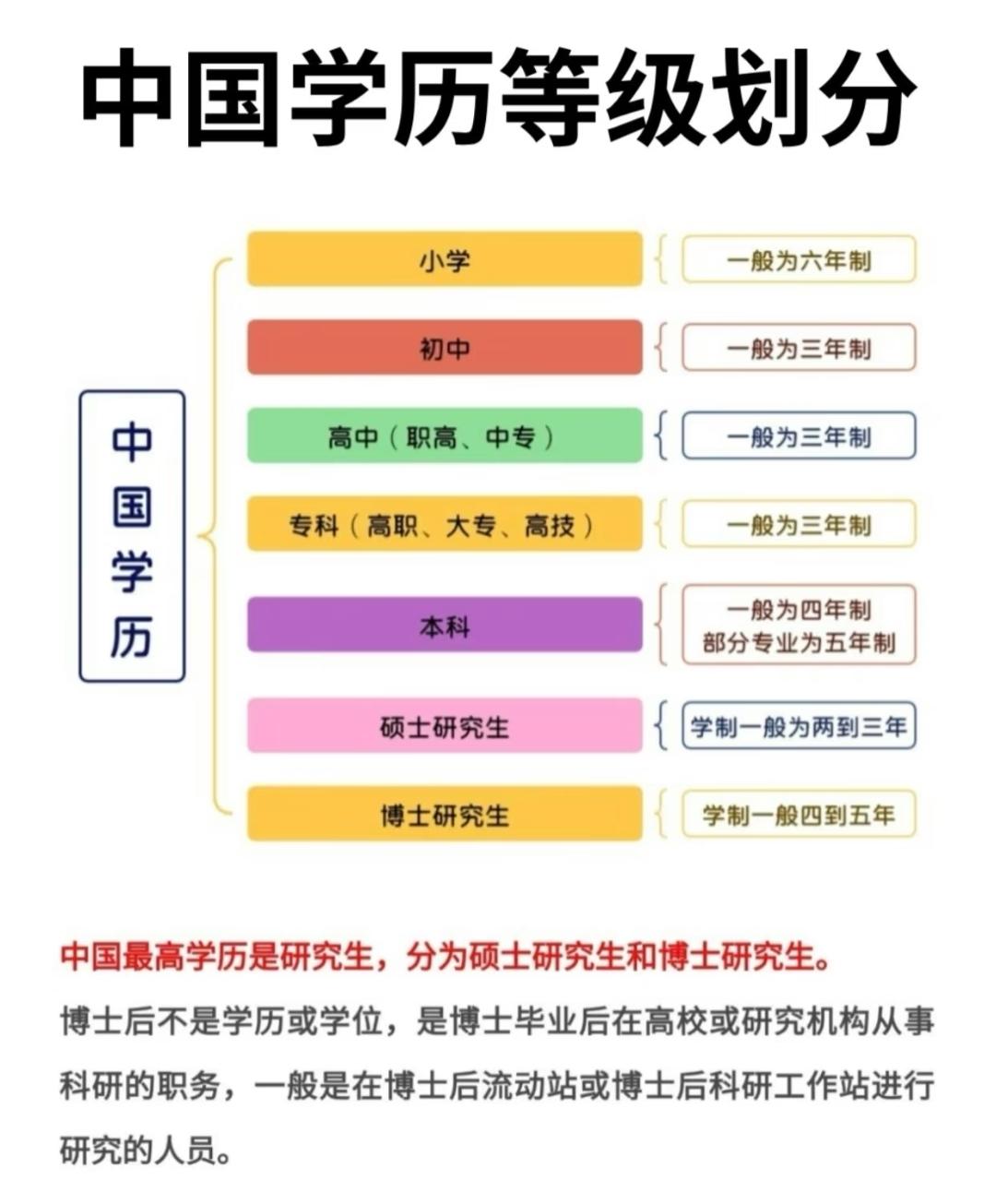

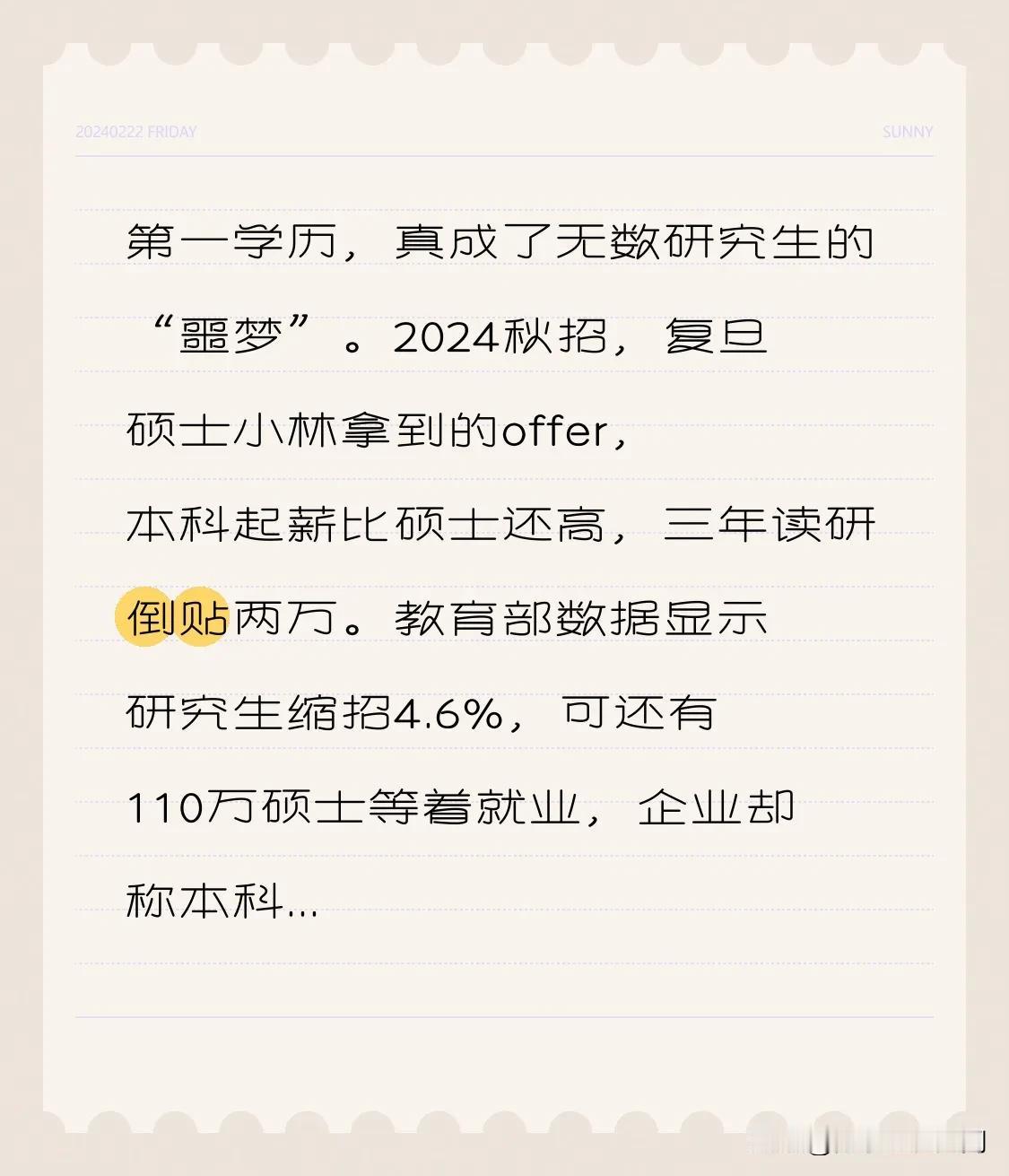

中国学历分这7档,每个阶段的意义比“等级”更重要 家里有孩子上学的,多半都听过“学历等级”,但很少有人把这一串阶段的实际意义掰扯清楚——从小学到博士,每一层不仅是读书时间的延长,更藏着不同的成长逻辑。 最基础的是小学(六年制),这是整个学历体系的“打底阶段”。不止是学拼音算数,更重要的是养成听课、写作业的习惯,能坐得住板凳、听得懂规则,这些能力会跟着孩子走完整个读书生涯。很多家长觉得小学知识简单不用重视,但恰恰是这六年,决定了孩子会不会把“学习”当成一件自然的事。 接着是初中(三年制),这是第一个“分水岭”。初中知识难度往上跳了一阶,还要面临中考分流——一部分孩子进高中,另一部分进职高、中专。这三年不止是学数理化,更是孩子第一次体会“竞争”的滋味,得学会自己安排时间、补弱科,要是这阶段掉队,后面想追会费劲不少。 然后是高中/职高/中专(三年制),这是第二个“岔路口”。高中是奔着高考去的,每天被试卷和排名裹着走,目标很明确;职高、中专则偏向技能学习,比如汽修、护理、数控这些,毕业就能直接进对应行业找工作。这两条路没有“高低”,只是一个往学术方向走,一个往技术方向落。 再往上是专科(高职、大专、高技,三年制),很多人觉得专科是“学历洼地”,但现在不少专科院校的专业是跟着行业需求设的——比如高铁乘务、软件测试、宠物医疗,学的东西落地性强,毕业就能上手干活,不少专科生的就业率比普通本科生还高。而且专科也能通过“专升本”考本科,不是读书的终点。 之后是本科(四年制,部分专业五年制),这是很多家庭眼里的“标配学历”。本科不止是学专业知识,更重要的是“开阔眼界”——能接触到不同的老师同学,参加社团、实习,慢慢找到自己想深耕的方向。像医学、建筑这些五年制专业,是因为要学的内容太多,得额外加一年打基础。 再往上是硕士研究生(两到三年制),这是“从学到研”的转折点。本科是“老师教什么学什么”,硕士则是跟着导师做课题,得自己找资料、做实验、写论文,更考验自主研究能力。很多人读硕士是为了进更好的企业,或是为读博做准备。 最高级是博士研究生(四到五年制),这是学历体系里的“塔尖”。读博不再是“完成任务”,而是要在某个细分领域做出新成果——比如发核心期刊论文、攻克某个技术难题,毕业之后大多进高校、科研院所,或是企业的研发部门,走的是“学术/科研路线”。 这里得澄清一个常见误区:博士后不是学历,而是博士毕业之后,去高校或科研机构做科研的“工作岗位”,相当于博士阶段后的一段科研经历。 其实学历等级更像“台阶”,每一步都有自己的价值:小学养习惯,初中练自主,高中选方向,专科学技能,本科拓视野,硕士练研究,博士钻深度。不是所有人都要爬完所有台阶,有人在专科阶段找到对口工作,有人读到博士深耕科研,适合自己的就是最好的。 在你看来,学历等级真的能定义一个人的发展高度吗?有没有遇到过学历不高但活得很出彩的人?学历的含金量 学历 学历的本质 学历现状 学历优劣势 学历分析 学历门槛