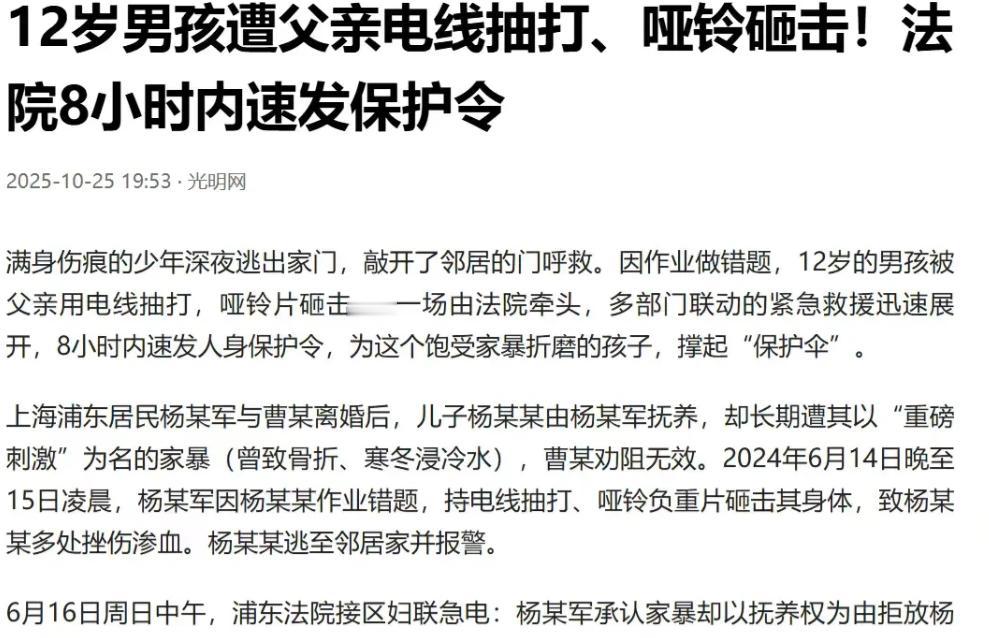

上海,男子和前妻离了婚,一不顺心就打12岁的亲生儿子,他用电线抽打,用哑铃负重片砸击,曾经把儿子打骨折了,还在寒冬里让儿子浸泡冷水,儿子被打得满身伤痕,他忍着痛苦,敲响了邻居的门,意想不到的事情发生了。 2025年6月15日的上海浦东,某小区一栋居民楼里,一阵断断续续的敲门声惊醒了住户。 开门的瞬间,邻居的睡意彻底消散。 门口站着的12岁男孩小杨,单薄的短袖上沾着深色血渍,后背的衣料被渗出的血黏在皮肤上,一条胳膊肿得老高,身子冷得不停打颤,眼眶通红却不敢大声哭。 “救救我,我爸他……”孩子话没说完,声音就哽咽了。 这已经不是邻居第一次听到隔壁的异常动静了。 之前好几个深夜,总能隐约传来孩子压抑的哭声,夹杂着男人的呵斥和东西抽打皮肉的声响。 有一次实在听不下去,邻居特意上门提醒,可小杨的父亲杨某只是淡淡地瞥了一眼,说“孩子不听话自家的教育方式不用外人插手”。 这次亲眼看到孩子满身是伤的模样,邻居再没迟疑,一边把孩子拉进屋里裹上毯子,一边拨通了报警电话,顺带联系了小杨的母亲曹女士。 民警赶来后,第一时间带小杨去医院检查,片子和诊断书出来,医生都皱了眉,全身多处软组织挫伤,新伤叠着旧伤,左臂还有陈旧性骨折的痕迹。 在小区熟人眼里,杨某是个话不多的电工,谁也想不到他关起门会对亲生儿子下狠手。 三年前,杨某和曹女士离婚,法院把小杨的抚养权判给了他,从那以后,孩子的日子就变了样。 一开始只是杨某工作不顺心时,会对着小杨骂几句,慢慢的,骂声变成了动手,衣架、拖鞋,手边能拿到什么就用什么打。 后来杨某的暴力一次比一次升级。 去年冬天,杨某因为老板拖欠工资,就拽着孩子就往卫生间拖,打开冷水龙头逼着孩子站进去。 小杨只穿了件秋衣秋裤,在冷水里站了十几分钟,嘴唇冻得发紫,浑身僵硬,杨某就靠在门口看着,连件外套都没递。 最严重的那次,杨某因为小杨打翻了饭碗,将孩子推倒,孩子摔倒时左手撑地,曹女士几天后探望孩子,才知道已经骨折了。 曹女士为此跟杨某大吵一架,可非但没让他收敛,反而让小杨遭了更多打骂。 6月14日晚上,杨某在工地跟工友起了冲突,憋了一肚子火回家,发现孩子有一道题做错了,火气当场就上来了。 他转身就从墙角抄起一根电线,劈头盖脸往小杨背上、腿上抽。 小杨疼得一直哭,杨某更不耐烦了,看到墙角放着的哑铃,一把卸下上面的负重片就朝孩子砸过去。 钻心的疼让小杨忘了害怕,趁杨某转身去厨房倒水的空当,爬起来捂着胳膊就往门外跑,一路跌跌撞撞敲开了邻居的门。 邻居报警后,民警把杨某叫到了派出所。 本以为事情能就此解决,没想到杨某态度强硬得很,一口咬定“抚养权在我这,孩子就得跟我走”。 曹女士看着浑身是伤的儿子,又对着杨某的蛮不讲理毫无办法,最后想起找区妇联求助, 区妇联接到电话后,马上联系了浦东法院。 那天正好是周日,法院工作人员放弃休息,带着公益律师、中致社的社工赶去派出所,和妇联、办案民警一起开了紧急协调会。 面对杨某反复强调“抚养权归我”的说法,法官直接拿出了医院的诊断报告、民警的出警记录,还有邻居提供的证言。 法官明确告诉他,抚养权不代表可以施暴,孩子的身心健康受法律保护,他的行为已经符合人身安全保护令的申请条件。 为了尽快保障孩子安全,法院开通了绿色通道,原本需要几天的立案流程,一个小时就全部办完。 下午三点,听证在派出所举行,杨某还想辩解是“正常管教”,可看着摆在面前的一堆证据,话越说越没底气,最后低下头不再吭声。 下午四点,法官宣布,禁止杨某对小杨实施任何形式的暴力,小杨暂时由母亲曹女士抚养。 随后,裁定书送到了杨某手上,民警陪着曹女士收拾好小杨的东西,一路护送母子俩回到曹女士的住处。 事情解决后,中致社的社工一直没断过跟进。 曹女士也很快提起了抚养权变更诉讼,法院参考了社工的家事调查报告,结合小杨的意愿和成长需求,最终判决把抚养权变更给了曹女士。 现在的小杨,跟着母亲生活在新的住处,脸上慢慢有了笑容,也敢跟同学正常交流了。 作为父亲,杨某的所作所为根本配不上“父亲”二字。 他把生活的不如意转嫁到孩子身上,长期家暴已经构成虐待罪,导致孩子骨折的行为更是涉嫌故意伤害罪。 血缘和抚养权从来不是施暴的“挡箭牌”,亲情更不该成为伤害的借口。 拒绝家庭暴力,守护孩子健康,需要每个家庭绷紧这根弦,也需要像邻居、妇联、法院这样的力量及时介入,让受伤害的孩子能早一点得到保护。