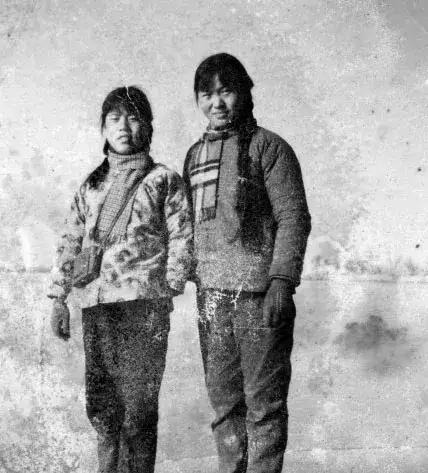

[浮云]1979年,天津知青为回城,抛夫弃女。35年后,她竟在医院碰到前夫,刚想打招呼,一女子突然冲过来吼道:“离我爸远点!”看着这女子熟悉的脸,知青瞬时红了眼睛。 医院走廊里,消毒水味儿混着人声,她一眼瞅见那个熟悉背影,心头一紧。三十五年了,那人还是老样子,可身边突然冒出个女人,声音尖锐地挡住去路:“离我爸远点!”她定睛一看,那张脸分明是自己扔下的女儿。往事如潮涌来,当年为回城抛下丈夫孩子,如今这重逢,到底是缘还是劫? 上世纪七十年代初那时候,国家号召城市青年上山下乡,支援农村建设。天津姑娘马爱茹才十七岁,就响应号召,坐上火车去了河北邢台。村里条件苦,土坯房漏风,田里活儿重,她起初适应不了,干农活时还晕过一回。村干部体谅她,调到小学教书。这份工作让她喘口气,也让她遇上范志刚。 范志刚是村小老师,人稳当,教课有办法。他帮马爱茹备课,教她怎么管孩子,怎么讲故事。俩人就这样走近了,结了婚,生下女儿范玉香。一家三口在村东头土屋住着,日子虽清苦,但有灶台热饭,有孩子哭闹声,也算安稳。范志刚上班教书,马爱茹帮着带娃,村里人说他们是模范夫妻。 转眼到1972年,女儿出生那年,村里下雪,范志刚守在门外等消息。孩子落地,一家子围着油灯乐呵。那些年,知青们在乡村扎根,学农技,帮社队增产,贡献不少。马爱茹也从城里娇小姐变成能扛活的媳妇,她教孩子们认字,范志刚带她学种地。村小课堂上,孩子们围坐听课,课后一家人去田埂走走,捡野果子吃。 可好日子没多久,1978年底,返城政策下来了。许多知青陆续回城,马爱茹也收到家里信,说有安置工作名额。天津的街巷、家人的饭桌,在她脑子里晃荡。她犹豫了几天,范志刚问她想不想走,她没直说。1979年春,她收拾包袱走了,留下丈夫和四岁女儿。范志刚一个人拉扯孩子,靠教书工资过日子,从没怨过。 马爱茹回天津后,进了厂子,日子稳当了。她 remarried,有了自己的生活,可心里总有块疙瘩。范志刚后来也安置到城里,女儿范玉香长大,上学、工作,成了家。父女俩相依为命,范玉香对妈的离去,一直咽不下那口气。她小时候问爸妈去哪儿了,范志刚只说妈回城了,孩子大了,就知道那是个伤疤。 三十五年过去,2014年秋天,马爱茹牙疼,去天津市立医院看病。候诊大厅人多,她排队时抬头一看,范志刚坐在那儿,头发白了,拐杖搁旁边。他也看见她,俩人眼神对上。马爱茹刚想上前说句话,范玉香从旁边冲过来,挡在爸身前,吼道:“离我爸远点!”范玉香三十多岁了,工作忙,平时照顾爸,可对这个突然冒出的女人,满眼警惕。 马爱茹愣在那儿,看着女儿的脸,那眉眼跟小时候一模一样。她当年走时,女儿拉着衣角哭,她狠心甩开。现在女儿护爸的样子,让她想起自己扔下的家。范志刚拉拉女儿袖子,说别这样,可范玉香摇头,扶爸走了。马爱茹进诊室时,眼圈红了。这事儿让她想了很多,当年响应号召下乡,本是为国家出力,可返城时选了个人路,丢了亲情。 知青一代,很多人像马爱茹这样,青春献给乡村,贡献了汗水和年华。国家后来安排返城安置,他们也融入城市生活。可家庭的裂痕,不是政策能补的。范志刚这些年,教书育人,从没对外人说苦。范玉香长大后,学爸的韧劲,在单位干实事,可对妈的怨,积了三十五年。 重逢后,马爱茹开始写信给范家,讲自己这些年的事,不求原谅,就想说说对不起。范玉香起初不理,信扔一边,可后来慢慢看几眼。马爱茹还托人送天津糕点去,搁门前不打扰。范志刚回过一封短信,字少,但透着平淡。母女间的事儿,得慢慢来,亲情是血脉,断了线也得接。 这故事接地气,就在我们身边。知青们响应号召,支援三线建设,农村变了样,他们也变了样。可人生选择,总有得失。当年马爱茹为回城抛家,图个安稳工作,现在看,亲情比啥都重。范玉香的反应,也正常,谁摊上这事儿,都得护着爸。国家这些年,重视老知青,社区有活动,让他们忆往昔,话家常。 说到底,知青精神是我们民族的宝。响应号召,扎根基层,不怕苦不怕累。那段历史,教人懂得责任担当。马爱茹这事儿,让人想,家庭是小家,国家是大国,小家稳,大国才兴旺。