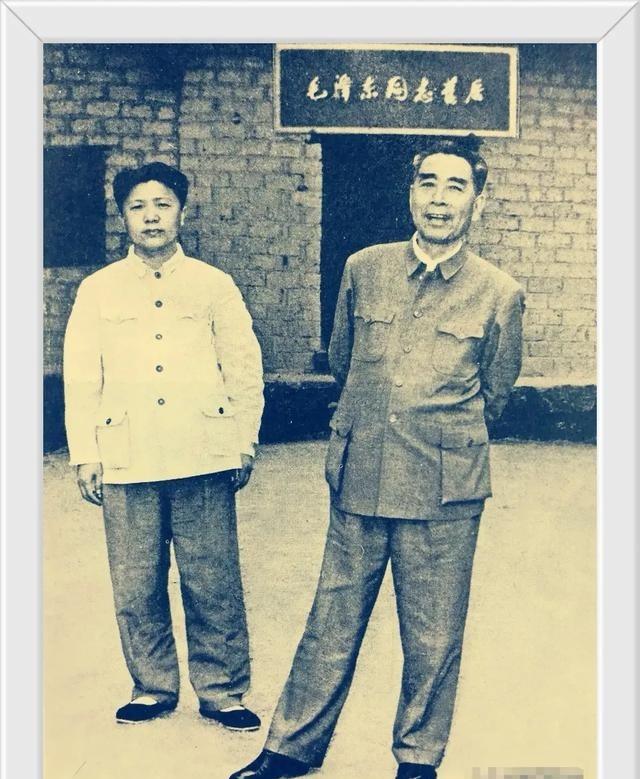

1973年,女科学家吴健雄回国,见到周总理后:我有句话不知道该不该说,周总理顿了一下,说:“随便说嘛,没有关系!”她咬着唇,声音都有点颤:“我在美国这些年,父母先后去世,我连他们的坟在哪里都不知道,一直放心里难受…… 吴健雄的故乡在江苏太仓浏河镇,长江在这里汇入大海,当年郑和下西洋就是从这里起锚。 她的父亲吴仲裔是个开明的士绅,特意给女儿起名“健雄”,盼她虽为女儿身,却能有男儿般的志向。 父亲创办了明德女子学校,还常跑到上海给她买科学读物,十来岁的吴健雄就跟着哥哥做实验,早早知道了打雷闪电的科学原理。 11岁时她离家去苏州读书,晚上偷偷啃物理和数学课本,17岁又以顶尖成绩考上国立中央大学,连胡适都夸她是“一百分学生”。 24岁那年,在导师鼓励下,吴健雄决定赴美深造。 她登上胡佛总统号邮轮时,父母和叔父特意来送行,站在码头挥别的身影,成了她记忆里最后的模样。 原本她计划拿到博士学位就立刻回国,可命运的齿轮被战争拨乱了方向。 赴美第二年,抗战全面爆发,后来又是内战,再到上世纪50年代的中美对抗,回家的路变得比物理实验里的难题还要复杂。 1957年,国内曾让她父亲写信邀她回来,可当时的种种变动,让归乡的脚步再次搁浅。 在美国的日子里,她在伯克利大学成了诺奖得主劳伦斯唯一的女弟子,后来又参与了曼哈顿计划,靠着发现影响铀分裂的惰性气体“氙”站稳了脚跟。 最让人惊叹的是,1956年她放下手头所有工作,用精密实验证实了杨振宁和李政道提出的宇称不守恒理论,这个发现震动了全球物理界,可领奖台上却没有她的身影。 直到后来以色列设立沃尔芙奖,专门表彰那些该得诺奖却错失的人,她才成为第一位获奖者。 日子一天天过去,吴健雄在美国成了功成名就的科学家,当上了美国物理学会第一位女性会长,还拿到了美国最高科学勋章。 可越是风光,对家乡的思念就越是啃心。 她曾在1965年偷偷托人在香港见了叔父和弟弟,可连一句关于父母近况的完整话都没来得及说透。 后来她才知道,就在那些年里,父母先后离世,而远隔重洋的她,连一封报丧信都没收到。 1972年尼克松访华后,中美关系终于有了松动,吴健雄立刻申请回国。 1973年,她终于踏上了故土,可迎接她的不是父母的笑容,而是物是人非的街巷。 见到周总理时,她原本准备了一肚子关于科学发展的话,话到嘴边却变成了迟疑。 在气氛最融洽的时刻,吴健雄犹豫地开口:“总理,我有一句话,不知该说不该说?” 周总理爽快地回应:“随便说嘛,没有关系。” 吴健雄声音有些颤抖,她知道自己回国之前父母先后去世,回到家乡祭拜,却发现父母的墓地无处可寻。 周总理认真倾听,然后告诉她,当时上海市政建设时曾登报通知迁移坟墓,但她父母的坟墓因无人认领而被作为无主坟处理。 不过,周总理已经请相关部门寻找补救方法,为她安排一个祭拜父母的地方,这让吴健雄感动不已。 晚年的吴健雄,心里最惦记的,还是故乡的那片土地。 1997年,85岁的吴健雄在纽约病逝,按照她的遗愿,骨灰被送回了太仓浏河镇,安葬在父亲创办的明德学校里。 一年后,她的丈夫袁家骝的骨灰也被送来与她合葬,一对相伴六十载的科学伉俪,终于在紫薇树下永久相守。 西方人说,她是“东方居里夫人”,可她最在意的,或许只是做个“平凡的中国女性”。 那些年没能在父母坟前尽孝的遗憾,终究化作了她对故土科教事业的无尽付出。 游子的根,永远扎在故乡的泥土里。