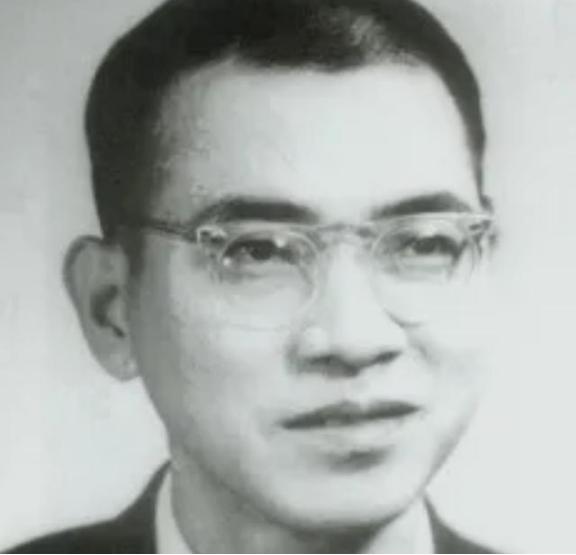

1953年,陈景润毕业后分到北京四中教书,学校却因口齿不清辞退他。之后他摆摊租书,艰难度日。然而一个人的出现,却让他得到了去厦门大学工作的机会。 在福州街头的书摊布上,21岁的陈景润蹲在小马扎上,正看着一封来自厦门大学的信。 这个月前,他还在街头守着租书摊,收摊时数着三枚铜板,琢磨明天该租哪本《数学通报》。 此刻,他望着信上的“阅览室管理员”岗位,忽然想起三年前厦大图书馆的时光。 陈景润的数学天赋,早在厦大本科时就冒了尖。 1949年,他考进厦大数学系后,没日没夜的在图书馆泡了三年。 毕业论文直接啃“堆垒猜想”,那是数论里的硬骨头,逻辑严谨得让老师们拍案。 1953年,他揣着毕业证北上北京四中,以为能站在讲台上讲“哥德巴赫猜想”。 可一开口就栽了家。 乡话裹着口吃,“同、同学们,今、今天讲堆垒猜想的思路……” 顿时,台下学生窃笑。 家长得知后写意见条:“这老师连话都讲不清,怎么教孩子?” 他只得背着铺盖卷南下,回到福州老家。 父亲陈元俊蹲在门槛上抽烟:“读了四年大学,怎么连工作都找不到?” 陈景润攥着毕业证,忽然觉得自己像本被翻烂的书。 页边卷了,字迹淡了,没人愿意再翻。 他不甘心闲着,就在南街摆起书摊。 木箱子里装着《堆垒素数论》《数学学报》,租给街坊孩子赚点小钱。 寒风里,他裹着旧棉袄,面前摆着“租书一角”的牌子,手里却攥着笔记本,趁没人时推导公式。 书摊风吹日晒,收入勉强糊口,街坊说他“读书读傻了”,可他不管。 每天收摊后,还要去书店蹭书看,直到营业员撵他出来。 1954年,王亚南校长去北京参加教育部会议,碰到北京四中的老校长。 对方叹气:“你们厦大怎么培养出个连课都上不了的陈景润?” 王亚南愣了。 他想起三年前那个瘦弱的学生,总在图书馆角落,穿洗得发白的蓝布衫,笔记本写满符号,眼睛亮得像星星。 他回校翻出陈景润的档案,毕业论文上的公式像蚂蚁排队,让他想起华罗庚当年的手稿。 “这孩子不是不会教,是不会‘讲’,”王亚南对教务处说,“给他找个不用说话的地方,让他接着算。” 他当即写信给福州,安排陈景润回厦大图书馆管书。 信寄到福州时,陈景润正在书摊收摊。 父亲举着信跑过来,喊:“景润,王校长让你去厦大工作!” 他接过信,激动着留下了眼泪。 1955年,陈景润背着铺盖卷到厦大。 图书馆二楼给他腾了个旧桌,王亚南叮嘱总务处:“别派杂活,让他安静看书。” 月薪42元,跟普通助教一样,可他有间“专属书房”,不用上课,不用应付家长。 王亚南每月转两趟图书馆,总看见他裹着棉袄,伏在桌上写公式。 有一次,王亚南站在他身后,看他推导“塔内问题”的改进,直到陈景润写完最后一笔,抬头看见校长,慌忙站起来:“校长,您安排我具体工作吧!” 王亚南笑着按他坐下:“你现在就在做最重要的工作,华罗庚也是从清华图书馆走出去的。” 1956年,陈景润改进华罗庚的“堆垒素数论”结论,寄到北京中科院。 编辑起初以为是普通来稿,可看完后拍案:“这是能跟华罗庚对话的年轻人!” 调令下来时,他以为是“借书通知”,继续归类期刊。 直到1957年正式调入中科院数学所,他才明白王亚南早把他当成了“下一个华罗庚”。 1966年,中关村单身宿舍的台灯下,陈景润写完“1+2”的证明。 那纸上的公式,像一把钥匙,打开了哥德巴赫猜想的门。 他给厦大寄了封感谢信,夹着当年的图书馆借书证。 陈景润的路,是从街头书摊走到数学巅峰的。 他没说过“感谢命运”,可我们知道,是王亚南的“蹲下来看他的笔记本”,是自己的“熬到凌晨三点推导公式”,让这颗金子没被埋没。 就像他后来在讲座里说的:“我不是天才,只是比别人多熬了几个夜,但熬下去,总会看见光。” 英雄心不死,自有强兵来。 陈景润的故事,从来不是“天才的传奇”,是“坚持的人,总会遇到看见他的人”! 主要信源:(光明网——陈景润:永远纯真的数学巨人、北晚在线——一个猜想开启一个时代!科学的春天里,谁选中了陈景润?)