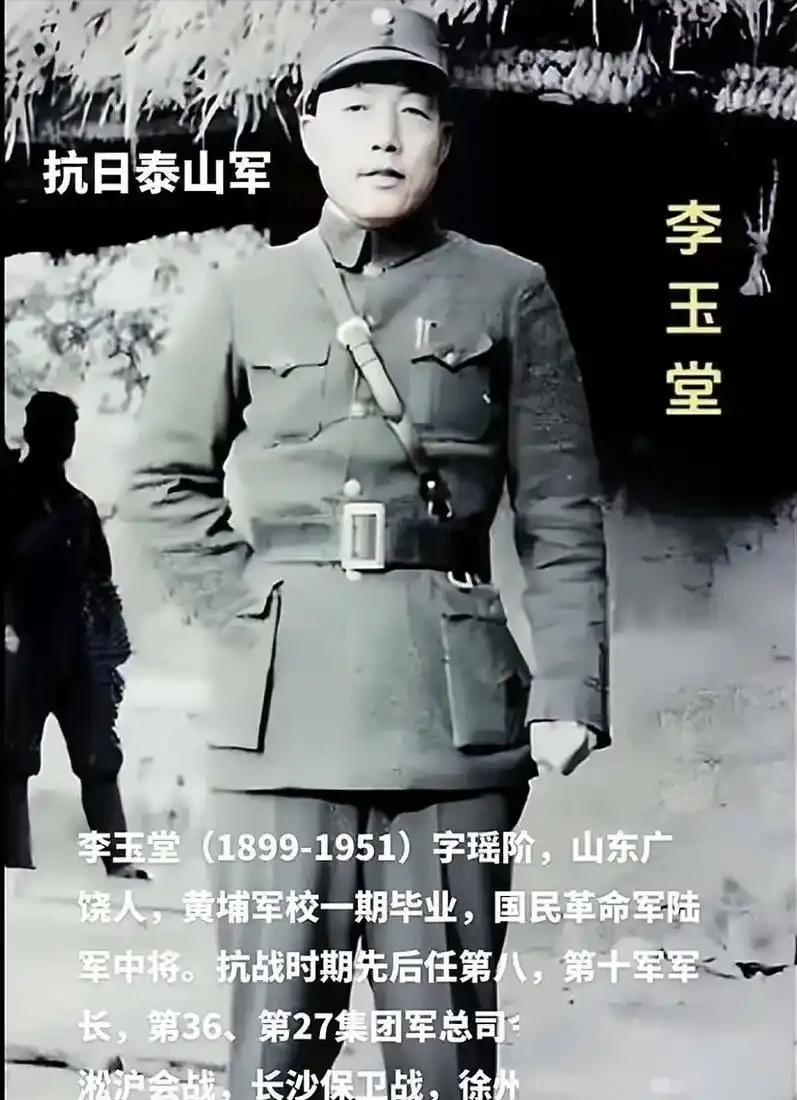

1951年2月5日,血战长沙的李玉堂被枪杀于台北碧潭刑场。 临死前,蒋介石亲自在判决书上批了一个“耻”字,而李玉堂同样高呼:一生为国,如此下场,心有不甘! 李玉堂其实就是那个风云年代千千万万中国军人的缩影。 出身湖南,黄埔一期,能打仗,不怕死,这些标签放在他身上一点不假。 但他的人生绝不是教科书里那种简单的“从士兵到将军”套路。 北伐、抗战、内战,李玉堂一路拼杀上来,靠的不是家世,也不是关系,而是自己真刀真枪干出来的本事。 尤其在抗日的时候,他带着第10军硬扛日军,长沙会战那几年,“泰山军”在前线打得异常顽强,说白了,就是咬着牙死磕到底。 日军都怕他们,国内外媒体也都报道过他们的英勇。那时候的李玉堂,绝对算是前线的顶梁柱。 但人的命运往往就是这么奇怪。抗战胜利后,很多将领本该迎来好日子,可历史的车轮没给他们喘息的机会。 内战一打响,局势急转直下。 李玉堂在国民党内部,其实一直是个有点“格格不入”的人。 一方面他军事能力强,属于实干派,另一方面,他不惯那些上层的歪风邪气,什么贪污腐败、裙带关系,他都看不惯。 到了台岛之后,他对国民党的各种做法颇多意见,经常直言不讳。 这种性格,在官场上其实挺吃亏。 尤其在那个动荡年代,谁不随大流,谁就容易被“整顿”。 李玉堂的倒霉事,说穿了,其实就是那种“枪打出头鸟”。 他不是那种会察言观色、左右逢源的人,碰上不公的事,他就敢提出来,甚至敢杠一杠。 台岛那会儿,国民党内部气氛本来就很紧张,蒋介石对“异己”极度敏感。 李玉堂一“刺头”,很快就被扣上了莫须有的罪名。 什么“危害政权”、“思想有问题”之类的帽子,随手就能安到他头上。 最后,蒋介石亲自下令枪决,判决书上还不忘写个“耻”字,仿佛是要告诉所有人,谁敢不听话,下场就是这样。 想想李玉堂这一生,走得真不容易。 从小在湖南长大,家里条件一般,靠着自己的拼劲考进黄埔。 黄埔一期的圈子里,人才济济,李玉堂也算是其中的佼佼者。 说实话,那个年代的军人,没几个不带伤的。 李玉堂自己就多次在抗战前线负伤,每次都是简单包扎后就回到阵地。 他身上的那股拼劲,很大程度上影响了一大批士兵,大家都信服他。 也正是因为有这样一批敢拼敢打的军人,我国才能在抗战最困难的时候顶住压力。 但历史就是这么残酷。战争结束后,硝烟散去,许多人都以为苦日子熬到头了。 可现实是,风头过去了,真正留在台上的往往不是那些拼命的人,而是会做表面功夫、懂得讨好上司的人。 李玉堂的悲剧,说到底,是他不懂得“转弯”。 可转念一想,如果他变得圆滑、世故了,他还会是当年那个带兵拼命的李玉堂吗? 有时候,性格决定命运,尤其是像他这样有担当的军人,往往走不进权谋的圈子。 李玉堂的最后时刻,其实挺有戏剧性的。 面对死亡,他没有求饶,也没有哭喊,而是坦坦荡荡地喊出自己的心声。 这种气节,不是谁都能做到。 蒋介石的那一“耻”,本想让李玉堂遗臭万年,可历史往往不以个人意志为转移。 如今再回头看,真正该感到羞耻的,未必是李玉堂。 历史会记住那些在关键时刻挺身而出的勇者,也会还那些被冤枉者一个公道。 再看今天,很多人对那段历史已经有了新的认识。 台岛的李玉堂故居、抗战纪念地、各种史料,都在提醒着后人不要忘记那些真正的英雄。 现在的年轻人,可能对李玉堂这个名字有些陌生,但只要你翻翻历史,就会知道,正是有无数像他这样的人,才有了我们今天的安稳生活。 每个时代都需要有担当、有原则的人。 李玉堂没有因为世事变幻而改变自己,他用一生诠释了什么叫“忠诚”和“担当”。 这是值得我们每个人铭记的。 最后想说,李玉堂的一生,就是一面镜子。 它照见了那个时代的风云,也照见了人性的复杂。 我们不能用今天的眼光,去苛责他当年的选择,但我们可以从中学到一种骨气和担当。 历史不会忘记那些在艰难时刻挺身而出的人。 哪怕他们的结局不尽如人意,他们的精神,早已成为这个国家不可或缺的一部分。 李玉堂走了,但属于他的那段历史,和他身上那股不服输的劲头,会一直被人们记住。 参考:血战长沙的李玉堂被枪杀于台北碧潭刑场_——搜狐网

月亮弯弯

老蒋虽然治国无方,但是不至于这么没胸襟容不下一个战功赫赫的将军,肯定还有其他原因的。