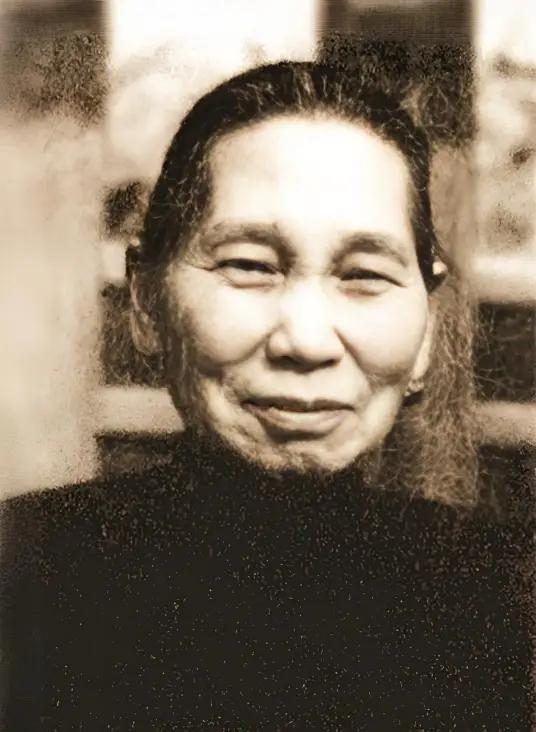

1903年,梁启超把全家人接到了日本。他一见到妻子的“陪嫁丫鬟”王桂荃,眼睛顿时就亮了起来,妻子李蕙仙默默地把一切尽收眼底。一个夜晚,她和梁启超说:“我把一切都准备好了。” 梁启超是新思想的旗手,公然倡导着一夫一妻制。可此刻,他内心却陷入了一种前所未有的矛盾,王桂荃,这个妻子从国内带来的陪嫁丫鬟,不知何时起,在他眼中不再只是一个小丫鬟。 此时的王桂荃正蹲在庭院一角生火煮茶,她不过十六七岁,手脚利落,眼神清亮。来日本不过短短数月,她已经能听懂不少日常日语,甚至能和菜贩简单还价。李蕙仙常常当着梁启超的面夸她:“桂荃这孩子,比我们想象的要机灵得多。”梁启超每次只是含糊地应着,目光却不自觉地追随着那个忙碌的背影。 李蕙仙将一切看在眼里,她出身名门,是礼部侍郎堂妹,自幼熟读诗书,更精通人情世故。那个夜晚,她推开丈夫的书房门,直截了当地说:“我把一切都准备好了。” 在她看来,王桂荃是她看着长大的,品性纯良,做事稳妥。他们如今流亡在外,丈夫身边需要个更年轻体贴的人照顾。 “可是……”梁启超想说那些他写过的文章,那些在学会上的演讲,那些对旧式婚姻制度的批判。 李蕙仙直接打断了他,“我知道你的顾虑,你在外面的世界是维新志士,可在家里,你首先是顶梁柱。我身体一直不好,这家里外都需要个得力帮手。桂荃知根知底,总比将来有什么不三不四的人强。”这话说得实在,梁启超张了张嘴,最终什么也没说出来。 而在隔壁房间,王桂荃正对着镜子发愣。她早知道会有这一天。从夫人最近看她的眼神,从老爷偶尔失神的目光,从这宅子里微妙的气氛中,她早已预感到了命运的转向。她没有选择的权利,但奇怪的是,她并不害怕。 没有红烛高照,没有宾客盈门,甚至没有一句明确的承诺。就在那个普通的夜晚,王桂荃的命运悄然改变。她依然是李蕙仙的丫鬟,却多了一层说不清道不明的身份。第二天清晨,她依然第一个起床,烧水、做饭、打扫庭院,只是眼神里多了几分复杂的东西。 梁启超面对她时有些尴尬,常常刻意避开目光接触。直到有一次,他深夜写作时,王桂荃默默端来一碗热汤,轻声说:“老爷,您写的男女平等,我觉得很有道理,女子不该只是附属。” 这话让梁启超突然意识到,眼前这个被视为“旧式婚姻”产物的女子,恰恰是他想要启蒙的对象,而她却以最朴素的方式,理解并认同了他的理念。 岁月匆匆,王桂荃逐渐成为梁家不可或缺的支柱。她为梁启超生儿育女,在李蕙仙病重时悉心照料,在梁启超流亡海外时独力支撑家庭。她从不争什么名分,也从未抱怨过命运的不公。相反,她以惊人的学习能力,不仅熟练掌握了日语,还学会了管理家务、应酬往来,成为梁启超事业和生活中最得力的助手。 最让人动容的是,她将梁启超和李蕙仙的子女视如己出。梁思成后来说:“娘(王桂荃)是个极不起的女人,她承担了这个家的一切琐碎,却从不居功。她让我们懂得了什么是真正的爱和责任。” 这个特殊的家庭结构,恰恰说明了,梁启超在公共领域是激进的改革者,在私人领域却不得不做出某种妥协;李蕙仙以传统女性的智慧,主动安排了这桩婚姻,既保全了家庭稳定,又为自己找到了可靠的帮手;而王桂荃,这个原本最没有话语权的女性,却凭借自己的坚韧和智慧,在夹缝中活出了自己的价值。 所以,晚年的梁启超曾对子女们感叹:“家庭之事,复杂微妙,非外人所能理解。” 信源: 澎湃新闻——一门三院士,九子皆才俊,她才是他们最硬的后台 文|一阳 编辑|史叔