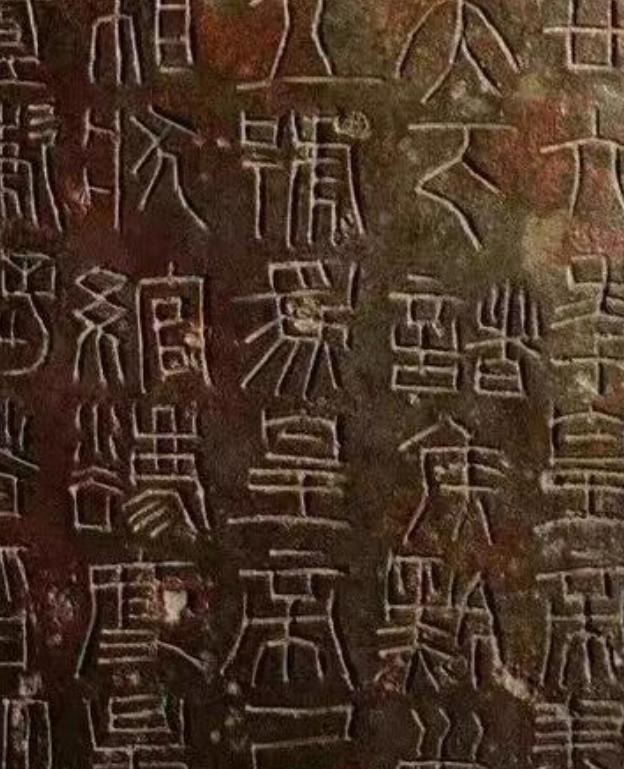

1976年,甘肃镇原县干部花8毛钱,从老乡手中收购一块铜牌,直到19年后,专家认定为秦始皇文物,他不禁道:“我是真不识货啊!” 1995年,当专家董彦文教授把放大镜凑近一块锈迹斑斑的铜片时,他拿刷子的手都开始发抖。这东西可不是什么普通古董,它是一份来自两千多年前的终审判决书。它的故事,得从三个完全不同的身份说起。 首先,它是一个不说话,却能一锤定音的仲裁者。 在它重见天日之前,所有人都相信《史记》的说法,秦始皇的丞相叫“隗林”。可当这块铜版上40个秦篆被逐字辨认后,“乃诏丞相状、绾”这几个字,直接把历史教科书给改了,丞相的名字是“隗状”。 就这一个字的差别,校正了流传千年的错误。这块来自公元前221年的“当世证物”,用事实说话,分量瞬间压过了浩如烟海的史书。 同样,它也让一些近代学者的质疑闭了嘴。有人曾说,凭秦朝那时的技术,统一全国的度量衡根本不可能那么快。但这块铜诏版和它兄弟们的出土,就像是秦始皇穿越时空递过来的证据,证明了帝国的政令绝非空谈。 它就像个沉默的法官,用自己的存在,为那段历史的执行力盖了章。难怪有人说,这四十个字的力量,胜过万卷史书。 其次,它还是植入帝国庞大身躯里的一块“芯片”。 这玩意儿可不是摆在宫殿里看的艺术品。你看它四角都有钉孔,这就暴露了它的真实用途——它曾被结结实实地钉在官方标准量器上。 它就是秦帝国的“产品合格证”加“防伪标识”,随着量器被分发到帝国的每个角落,告诉所有人,认准这个,就是国家标准。 这块小小的铜版,承载着一个新生帝国赖以运转的“底层逻辑”。当“法度量则不壹,皆明壹之”的命令被物化成这块铜版,帝国的“软件系统”才算真正启动。 它疏通了经济的毛细血管,为后来的“车同轨、书同文”打下了基础,保证了首都咸阳的命令能原封不动地抵达最偏远的乡村。它不是历史的点缀,而是帝国秩序的核心零件。 最后,它更是一个穿越了遗忘的幸运儿。 它的传奇,开始于一场巨大的价值错位。1976年,它在甘肃镇原县一户村民挖地基时出土,却被当成“晦气的烂铜”,最后用“两包烟钱”的价钱卖给了废品站。 那时候,它离熔炉只有一步之遥。命运的转折,来自一位县文化馆的干部,他凭着“淘旧货”的职业直觉,花了八毛钱,把它从一堆废铜烂铁里救了出来。 可这次拯救,并没有让它马上发光。在长达19年的时间里,它被当成“普通青铜器”,在库房的角落里睡大觉。从锄头下,到八毛钱,再到专家的放大镜,这趟旅程实在太戏剧了。 那位干部事后笑着说“我是真不识货啊!”。这句自嘲,与其说是谦虚,不如说是一个时代对文物认知不足的缩影。 今天,这块《廿六年铜诏版》安安静静地躺在博物馆里。它既是历史的校对者,又是帝国雄心的执行官,更是一段充满了偶然的传奇。它身上的故事,早就不是任何价格可以衡量的了。 主要信源:(铜诏版:秦始皇统一度量衡的见证——新华网)