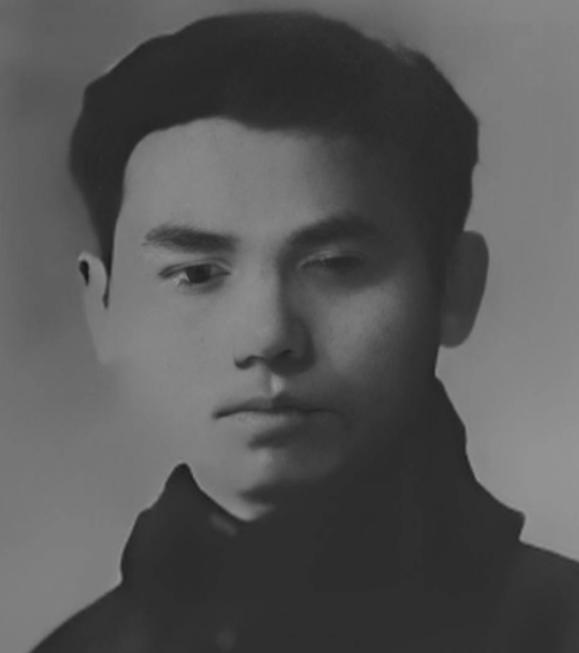

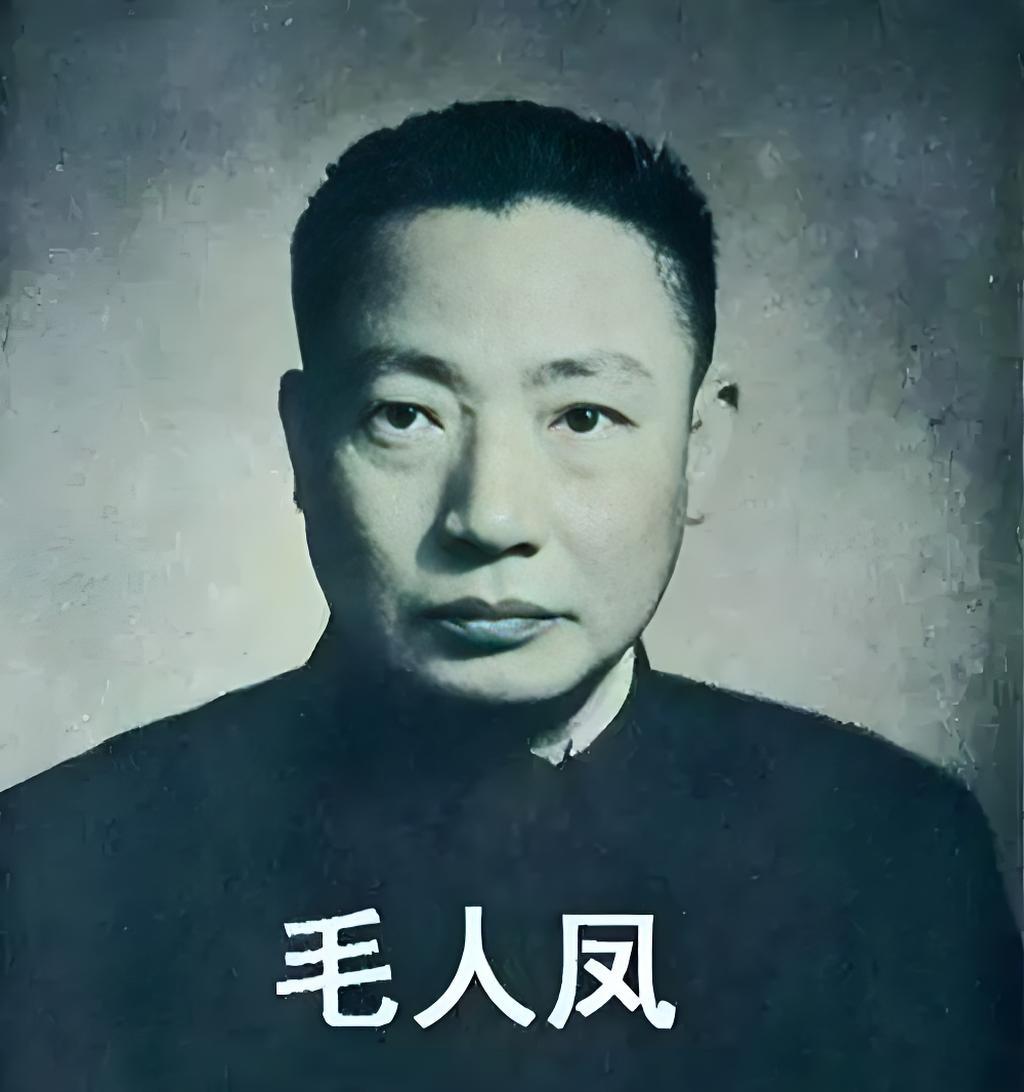

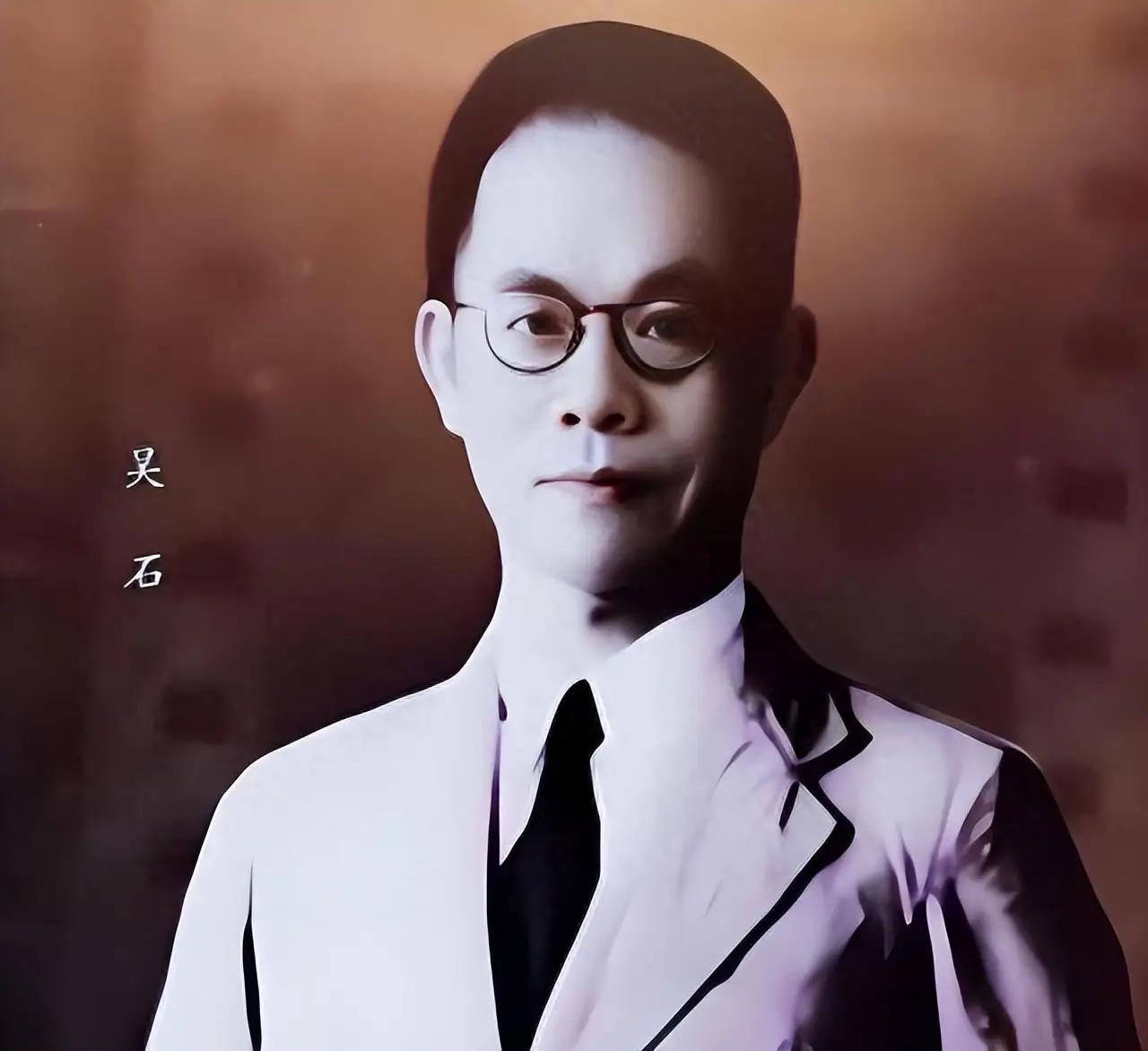

吴石的后人有点意思,明明父亲是潜伏台湾的烈士,大名鼎鼎的“密使一号”,儿子吴韶成在河南却格外低调。一个人一辈子要多沉得住气,在烈士之子这四个字前面,悄无声息地把半生走过去。 说起吴韶成,郑州大学的老师可能还记得他把所有积蓄和上千本藏书全送学校,钱有两套房子那么多,连个自己名字都不留,非要写“吴石将军家属捐赠”。 不少人听了都纳闷,这老人宁愿父亲的名字挂在前头,也不肯为自己留点痕迹,这背后的原因只有细细琢磨才懂。 其实吴韶成身份一点都不普通,他是吴石烈士的儿子,1949年,吴石将军要去台湾执行特殊任务,临走前,他把当时还小的吴韶成留在大陆,还把身上仅剩的20美元悄悄塞进他手里,只留下一句“很快就回来”的叮嘱,就转身离开了。 谁也没料到,这位手握台湾战区战略防御图、舟山群岛兵力部署等核心情报的“密使一号”,次年就因蔡孝乾叛变暴露,在台北马场町刑场高呼“中国终必统一”后壮烈牺牲,临刑前只留下“凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁”的绝笔。 父亲用生命践行信仰的模样,成了吴韶成最深刻的人生教材,他打小就懂,父亲的荣耀从不是用来装点门面的资本。 1952年从南京大学经济系毕业后,吴韶成揣着父亲留下的“如有困难可找何康”的字条,却没动过一次求助的念头——要知道,何康当时已是副部级干部,随便一句话就能让他的人生少走无数弯路,但那张字条被他安安稳稳夹在《毛选》里,一藏就是一辈子。 他主动扎根河南冶金厅,从画图纸的技术员做起,跑工地、写报告,样样亲力亲为,最后熬成总经济师,单位上百号人只知他业务扎实,没人知晓这个穿洗得发白衬衫的老头,竟是周恩来临终都惦记的烈士后代。 特殊年代里,“国民党高官后代”的帽子压得人喘不过气,批斗会、抄家成了家常便饭,他被咬着不放时也只是低头扛着,从没掏出后来补发的“烈士家属光荣纪念证”当挡箭牌,这份沉得住气可不是一般人能做到的。 后来党组织补发650元慰问金,在当年这相当于普通职工13个月的工资,实打实的巨款,可吴韶成二话不说就和兄妹一起捐了特殊党费。 这操作放在现在可能有人不理解,但看看他家里的光景就懂了:退休后住的是没电梯的老房子,家具都是几十年前的旧款,后来年纪大了才搬进女婿在郊区的套房,平时最大的爱好是帮社区修电灯、换开关,孩子们围着听故事,他只说父亲是“老军人”,绝口不提“密使一号”的头衔。 直到有邻居翻他的书,看到“吴石手藏”的印章,这层神秘面纱才被戳破,算算时间,他已经在郑州默默藏了六十多年。 2015年躺在病床上,吴韶成做了件更“不近人情”的事:把一辈子攒下的积蓄和上千本藏书全捐给郑州大学,设立“吴石奖学金”。 那笔钱可不是小数目,按当时郑州的房价算,足足抵得上两套房子,换成别人说不定要大张旗鼓搞个捐赠仪式,可他就提了一个要求,落款必须是“吴石将军家属捐赠”,连自己的名字都不肯留。 郑州大学的老师后来回忆,那些旧书里还夹着吴石当年的批注,每一本都藏着两代人的心事,而那笔200万的捐款,每年都在默默资助家境普通的优等生,没人知道背后的捐赠者是谁,只记得“吴石”这个名字。 这股子低调劲儿不光吴韶成有,整个吴家都透着这股风气。他姐姐吴兰成医学院毕业,主动扎进内蒙古大兴安岭林区医院20多年,后来成了针灸专家,赴美探亲特意坐经济舱,省下的钱全捐给河南乡村诊所;妹妹吴学成在台湾流落街头捡菜叶长大,38岁考进台大,后来成了硅谷工程师,回大陆时只默默把父亲手稿捐给厦门大学。 就连他女儿吴红,15岁才知道爷爷是烈士,当了护士长后父亲反复叮嘱“用针管守护就行,别提身份”,后来还跟着捐了家里的珍贵字画。这哪是一家人,分明是把“低调传承”刻进了基因里。 2014年北京西山无名英雄广场揭幕,吴韶成带着家人去了,既不发言也不上台,对着父亲的雕像鞠了三个躬就转身走,全程没跟任何人提及自己的身份。 当时多少人想借着烈士后代的身份博关注?可他偏不,仿佛父亲的荣耀是需要捧在手心的宝贝,绝不能拿来蹭热度。 这倒也不难理解,毕竟他见过父亲把500箱国民党绝密档案完好交给解放军,见过父亲在酷刑面前宁肯瞎了一只眼也不吐一个字,这种用生命换来的荣誉,在他眼里根本不是炫耀的资本,而是要靠一辈子行动去守护的信仰。 说到底,他不是沉得住气,是打心底里明白,父亲用命守护的是家国,自己能做的,就是用一辈子的低调和实干,不辜负这份沉甸甸的荣耀。