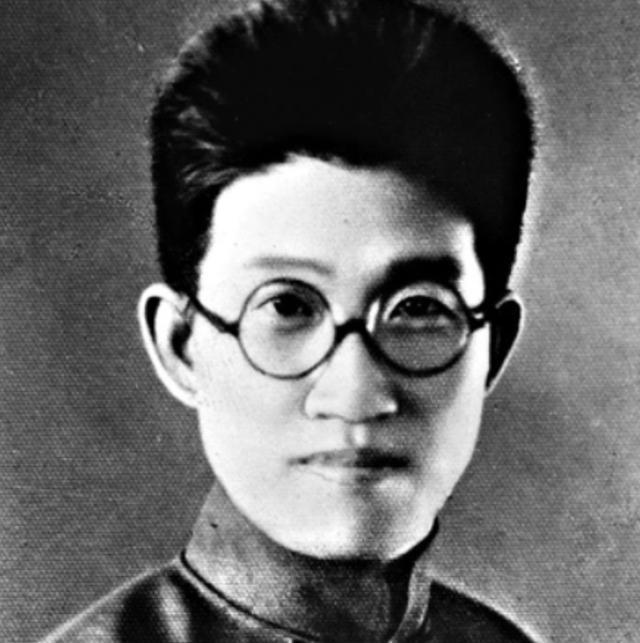

1941年,抗联二号人物魏拯民因叛徒出卖,身负重伤,牺牲的前一天清晨,在洗完脸后把照顾他的女战士金哲镐叫到了身边,并从怀里掏出一枚戒指递给了她。 1941年3月7日,魏拯民在夹皮沟密营养病已数月,自去年秋受伤后,心脏负担加重,缺医少药的环境让病情恶化。他召来女战士金哲镐,从怀中取出银戒指交给她。这枚戒指来自哈尔滨铁路工厂党员董秀珍,早年她夫妇用全家安全掩护他这个素不相识的抗联战士,提供住所和情报支持。董秀珍冒险散发传单,组织罢工,多次挡住伪军搜查,帮助他脱险。她将戒指作为路费赠予,他一直未用,视作恩情信物。他嘱托金哲镐,抗战胜利后去哈尔滨找董秀珍,转达谢意,告知那位受助战士永记这份援助。 交代戒指后,魏拯民又叫来一名贴身战士,从腰间取出杨靖宇生前手枪交给对方。这把手枪伴随杨靖宇无数次突围和伏击,象征抗联精神的延续。他叮嘱战士保管好,待分散作战时用于打击日伪要害。杨靖宇牺牲前用它射杀多名敌兵,这件遗物承载着第一路军的战斗记忆。魏拯民的举动显示出他对部队未来的关切,即使身体虚弱,也要确保武器在同志手中发挥作用。这种传承方式,在资源匮乏的游击环境中,维持了队伍的凝聚力和作战能力。 随后,魏拯民召集营中所有战士,布置当前形势和长远任务。他指出日伪封锁加紧,补给中断,必须分散隐蔽,利用地形设伏小股敌军,抢夺粮食弹药。回顾哈尔巴岭和黄泥河子战斗的经验,他强调游击战术的灵活性。长远目标是积蓄力量,等待全国反攻,每步行动都关乎集体存亡。他要求严格纪律,互助互保,无人掉队。讲话中,他逐一注视战士,强化信念的重要性。这些嘱托成为他留给战友的遗言,激励他们在逆境中坚持。魏拯民的领导风格一贯注重实际,结合东北山林特点,推动部队从防御转向主动出击。 这一天处理完事务,魏拯民继续批阅文件,口头布置次日分散路线,标出隐蔽点位。他勉强进食野蘑菇汤,坚持工作到夜幕降临。营中战士轮换守夜,他加入讨论,纠正地形标记,确保计划周全。整个过程说明他即使病重,也把精力放在部队生存和抗战延续上。叛徒出卖的阴影笼罩,但他的安排为同志们争取了宝贵时间。董秀珍的戒指和杨靖宇的手枪,成为具体物件,寄托抽象的革命情谊。 魏拯民的最后一天,还涉及对地方党组织的交代。他通过金哲镐转达对东满根据地的指示,强调发展党员,打击日伪统治。心脏病发作频繁,他靠草药维持,却不放松警惕。伪军威胁逼近,营地四周搜捕声不断,他计算着撤离时机。这些安排源于九年东北生涯的积累,从哈尔滨地下工作到南满指挥,他始终把群众路线放在首位。 次日3月8日,魏拯民在夹皮沟二道河子密营去世,年仅32岁。战士们将遗体浅埋牡丹岭下,用松枝覆盖,插木牌标记。叛徒很快告密,日军掘墓,将遗体拖到桦甸城门悬挂示众,谎称击毙于战斗,企图瓦解抗联士气。战士们闻讯悲愤,却化作动力,继续分散伏击伪军小队,保持战斗序列。日伪的示众行为暴露了其残暴本质,反倒激起更多东北民众的反抗。抗联第一路军在魏拯民领导下,已从初创扩展到数千人,遗留的战术经验支撑部队坚持到抗战结束。 新中国成立后,魏拯民事迹逐步发掘。1961年10月,吉林省延边当局多方查访,在牡丹岭二道河子寻得遗骨,清理后重新安葬夹皮沟牡丹岭,立碑守护。2000年9月3日,吉林省将遗骨迁入新建吉林市革命烈士陵园,举行安葬仪式,覆盖红旗,奏军乐。2014年,民政部公布首批300名著名抗日英烈名录,魏拯民入选,获国家表彰。 魏拯民的贡献不止于军事,还包括政治工作,推动南满根据地建设,发动群众参军支前。日伪统治下,东北经济凋敝,他组织游击队破坏铁路,切断补给线。牺牲后,部队重组,继续作战,直至1945年胜利。