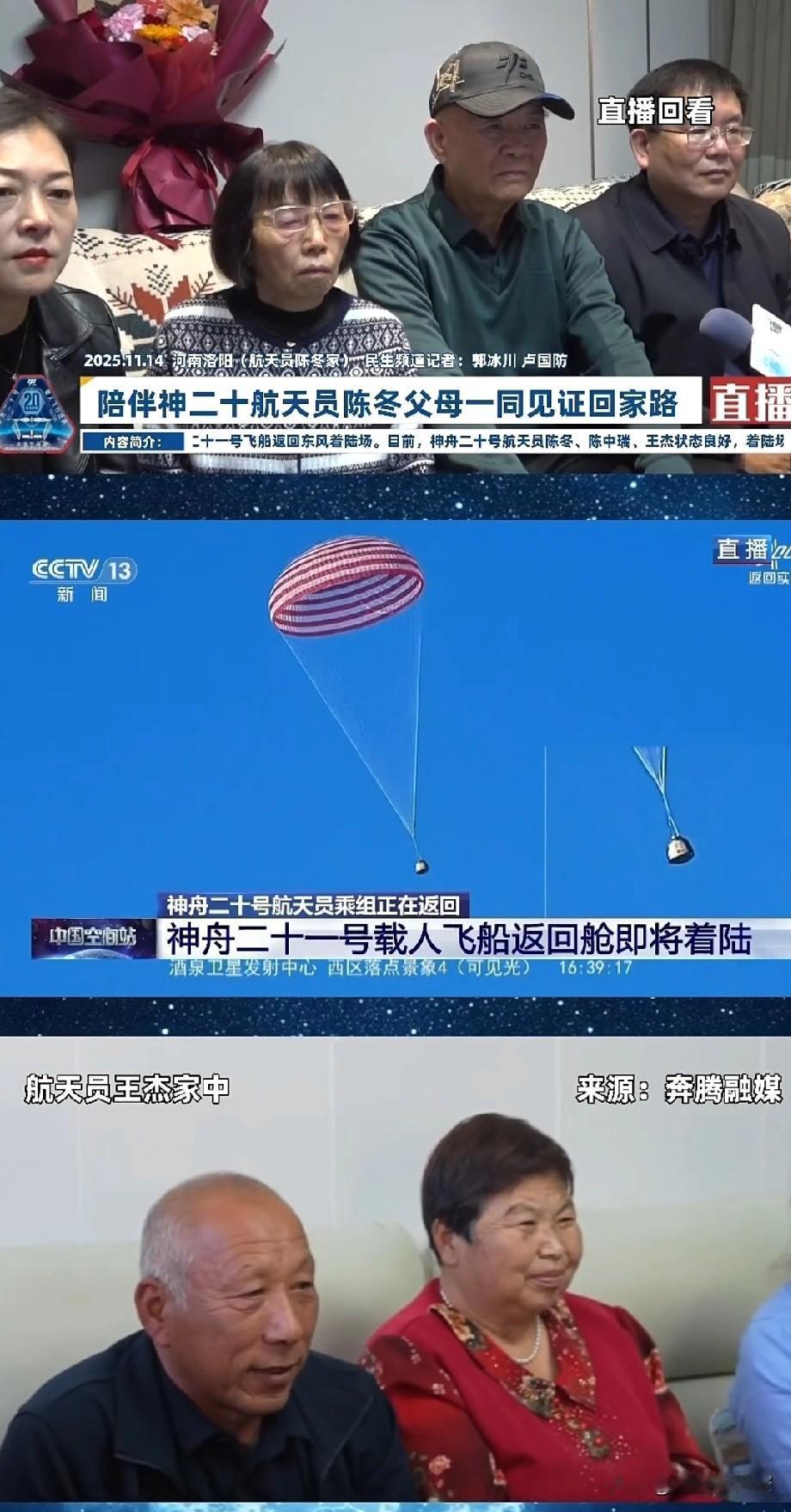

神舟二十号的三位航天员,坐着神舟二十一号顺利回家,东风着陆场那一幕让人看了直起鸡皮疙瘩——那是真正的中国式浪漫,天上转了一大圈,平安落地。 画面热血,背后的故事其实更耐人琢磨。不是神舟二十号出了多大问题,而是我们对航天员的生命安全有多上心,才做出了这个“换船回家”的决定。 按照原计划,神舟二十号本来是要把这三位航天员送上去再送回来的,来一趟“自己去自己回”的闭环。可是在地面的一次例行评估中。 科研人员发现神舟二十号返回舱的外层耐热玻璃有了裂纹。这个地方可不是普通车窗玻璃,它在飞船重返大气层时起到非常关键的防护作用,要是它出点问题,飞船就可能在高温和剧烈摩擦中不堪一击,安全风险不能忽视。 尽管进一步分析表明,这个裂纹目前并不会直接影响飞船内部的密闭性和航天员在轨状态,但一旦涉及返回环节,那就是另外一个层次的复杂挑战了。 你不能等事情真的发生了,再去追问为什么之前没拦住。所以,科研团队果断拍板,不冒险,不赌博,直接启用神舟二十一号,把三位已经在天宫空间站工作了数百天的航天员稳稳接回。 这不是退而求其次,而是最稳妥、最科学的决策。其实这种“临时换船”的操作在国际航天领域也并非头一次。比如美国曾在航天飞机时代也经历过类似的技术状况调整。 很多时候不是飞船不能用,而是不确定因素一旦牵涉到生命安全,那就必须零容忍。中国这次的决策,恰恰体现了我们对航天任务的责任感,也让人看到了我们航天系统的应变能力和成熟度。 而神舟二十号并没有因此被“退役”,它还留在天宫空间站继续参与科研工作。这是一个非常巧妙的资源再利用方式。本来载人飞船完成任务就要返回地球。 但现在因为这个小小裂纹,它反而成了“空间实验舱”的一部分。这也说明其实飞船的在轨寿命远不止一次往返,它的功能和价值可以被进一步挖掘。 换句话说,这次事件反而让我们对飞船的使用方式有了新的理解。从这件事还可以看出一个很有意思的点:中国的航天任务越来越像一个完整的生态系统,而不是单点突破。 以前我们一提神舟就是一次性任务,现在不仅是飞船,连空间站、货运飞船、返回舱之间的配合都形成了一个灵活多变的网络。 这次神舟二十一号就像“顺路打个车”,把老战友接回家,背后是技术储备和调度能力的厚积薄发。如果放到国际视角看,这种操作的成熟度和效率也非常亮眼。 目前能做到长期载人驻留、并且具备多个飞船在轨调度能力的国家屈指可数,中国无疑已经进入这个“高端俱乐部”。 再结合不久前国际上几个航天事故的教训,比如某国商业飞船在返回时出现的姿态控制问题,就更显得咱们这次的处理既理智又有前瞻性。 我们老说航天是一个国家的硬实力,其实更是软实力的体现。你看这次航天员回来的时候,现场的防疫、医疗、心理恢复、后勤安排一条龙服务,一点没落下。 这是一个系统工程,背后是几万人分工协作的成果。光靠一两颗卫星、几艘飞船是撑不起整个航天梦的,而是要有一整套机制和文化去支撑它。 有人可能会好奇,耐热玻璃这东西怎么说裂就裂了?其实这不是飞船设计的问题,而是长期在轨运行、经历多次日照与极寒交替后的材料疲劳效应。 太空环境极端复杂,材料老化是常见问题。而中国目前已经具备精准监测和早期预警的能力,这次发现得早、处理得快,就是最好的证明。 从更大的角度来看,这也是中国航天进入“高频任务时代”的一个缩影。以前几年才发一艘,现在一年就是几次,任务之间还可以灵活衔接。 这意味着不光是硬件过硬,软件能力、人员培训、任务调度都已经上了一个新台阶。这样的节奏和密度,放眼全球也绝对是顶级水平。 所以说,看似是一次“换船”,其实是中国航天系统成熟度的一次精彩展示。从风险判断到任务调整,再到资源重用,每一步都走得稳稳当当。 而三位航天员平安归来,也再次验证了一件事:中国航天,不仅能上去,更能安全回来。这才是最值得骄傲的地方。

![厉害了我的国[赞]2025年11月15日,中国载人航天工程办公室宣布,神舟](http://image.uczzd.cn/7243243133069768131.jpg?id=0)