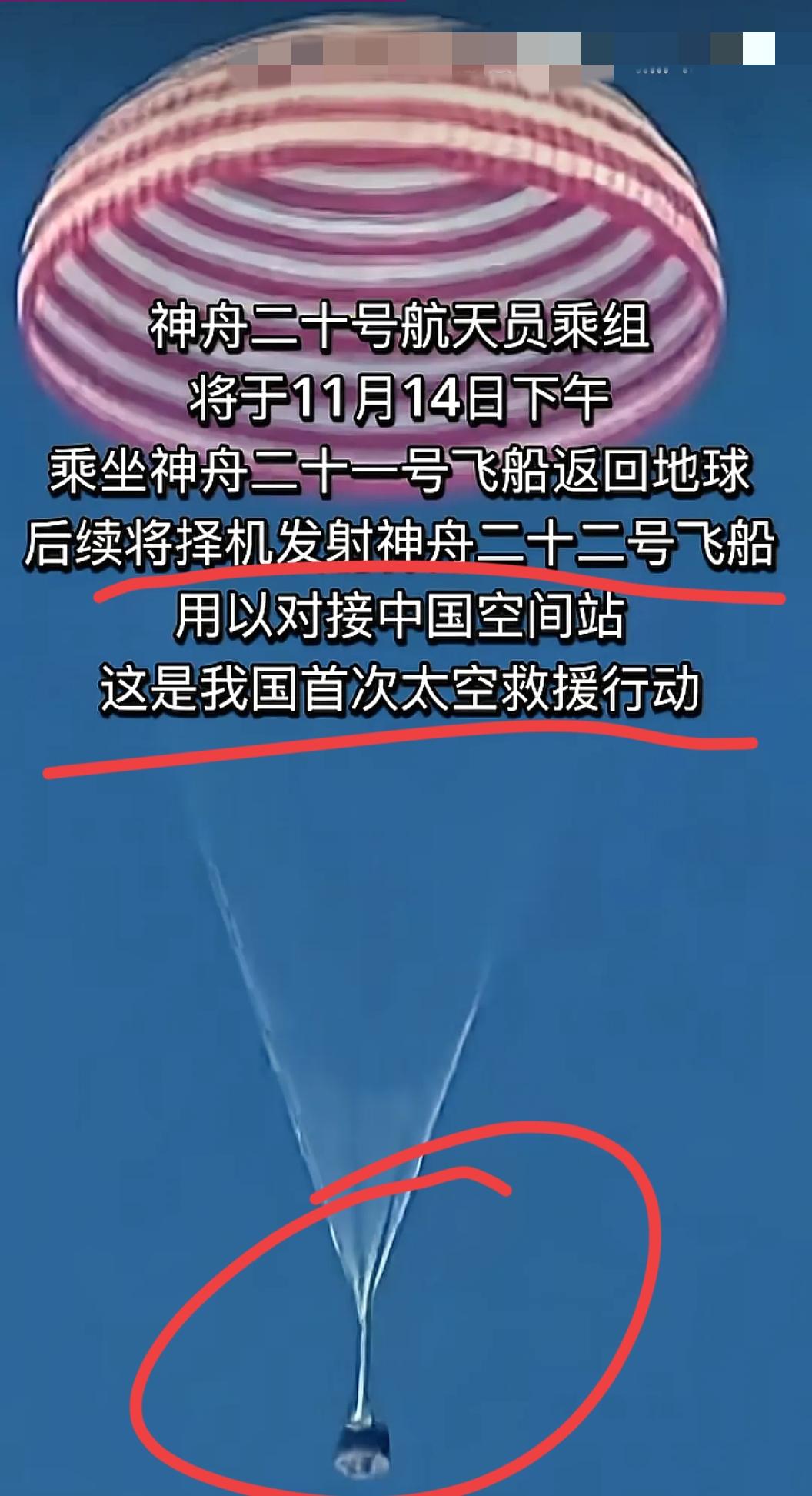

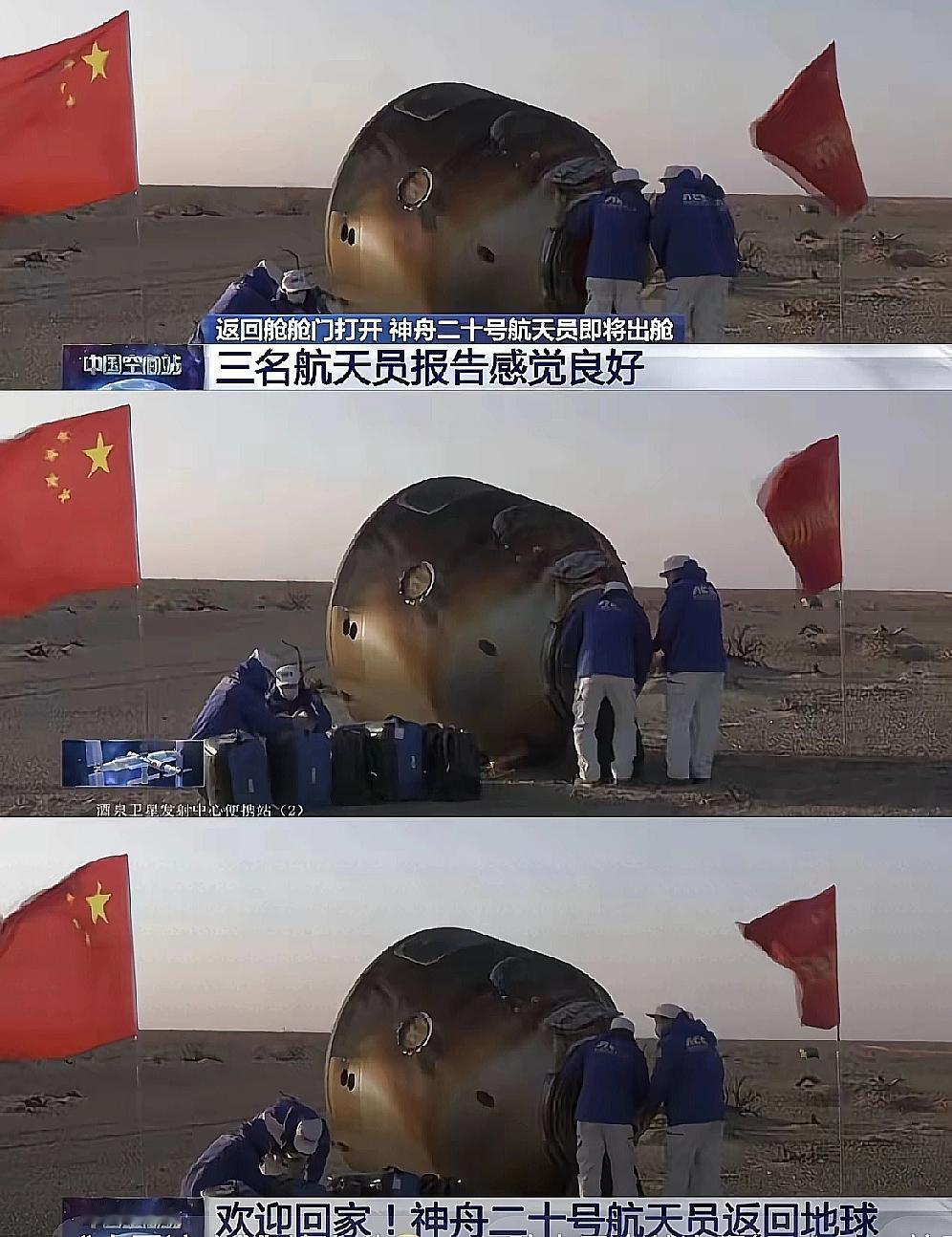

发现没,神舟二十号乘组回来,大家可能都没有注意,以前着陆舱降落,都要有很多地面人员开着车追赶着返回舱,而这次是地面人员在地面等待返回舱! 这个细节太戳人了!神舟二十号乘组搭乘神舟二十一号返回地球时,有个画面让不少航天迷直呼 “进化了”。 以前返回舱降落,地面车队总是顶着风沙疾驰追赶,而这次搜救人员稳稳站在预定区域等待,返回舱就像精准导航的 “快递”,稳稳落在视线范围内。这看似简单的 “从追赶变等待”,背后藏着中国航天的硬核技术突破。 放在十几年前,返回舱搜救还是场 “与时间赛跑的追赶”。神舟七号任务时,还采用空中搜救为主、地面为辅的模式,直升机带着指挥平台和搜救人员全程追踪,地面车队要根据实时落点预报不断调整路线,哪怕只是几公里的偏差,都可能让救援队伍在戈壁中多奔波数小时。 早期落点预报精度有限,返回舱穿越大气层时受气流扰动,实际着陆点与预报点可能相差数公里,这种情况下 “追赶” 是保障航天员安全的必要选择,毕竟早一分钟抵达,就能早一分钟排除风险。 而神舟二十一号的返回,彻底颠覆了这种传统模式。11 月 14 日,从与空间站分离到成功着陆仅用 3.5 小时,比此前任务缩短一半时间,这场 “闪电归航” 的关键,在于轨道控制与落点预报技术的双重飞跃。 返回舱从 145 公里高度冲入大气层,经历上千度高温的 “火球” 阶段和 40 公里的 “黑障区”,却始终沿着预定轨迹飞行,这背后是 0.1 度以内的轨道相位控制精度,相当于从北京到上海的导航误差不超过 1 米。 AI 实时修正系统同步处理 2000 多个传感器数据,哪怕出现 0.01 米 / 秒的速度偏差,都能瞬间校准,让返回舱全程 “不跑偏”。 更关键的是落点预报精度的质变,如今已能达到百米量级,着陆时间偏差控制在 1 分钟以内。这意味着地面团队在返回舱进入大气层前,就能精准锁定着陆区域,提前部署搜救、医疗、通信等所有保障力量。 当 1200 平方米的主伞在 10 公里高空张开时,地面人员已经能通过光学设备清晰观测到返回舱的轨迹,反推发动机在距地面 1 米处精准点火,让返回舱以每秒 2 米的柔和速度着陆,整个过程平稳得像 “轻轻放下”。 这种精准度,让 “等待” 取代 “追赶” 成为现实,也让救援效率大幅提升,航天员出舱后能第一时间接受医监医保,身体状态数据快速传回地面。 这场看似细微的变化,是中国载人航天多年技术积累的必然结果。从神舟一号到神舟二十一号,着陆场系统不断优化,从早期的两套搜救力量并行,到如今的精准部署,每一次调整都源于技术的突破。 此次神舟二十一号的快速返回,不仅创下了新纪录,更验证了快速返回方案的安全性与可靠性,而 “等待式搜救” 正是这一方案的重要组成部分。 它减少了救援过程中的不确定因素,让整个返回流程更高效、更安全,也体现了中国航天 “生命至上” 的核心考量 —— 缩短返回时间、提高着陆精度,本质上都是为了降低航天员面临的风险。 外国网友看了这一幕后纷纷点赞,有网友留言 “以前觉得追赶很燃,现在才发现,稳稳等待才是真正的实力”。确实,从 “追着跑” 到 “等着来”,变化的不只是搜救模式,更是中国航天从跟跑到并跑、再到领跑的底气。 这种精准控制能力,不仅应用在载人返回任务中,更将为未来的载人登月、深空探测等任务提供关键支撑,让中国航天的每一次出发与返回,都更有底气、更显从容。 对此,你们有什么看法,欢迎评论留言~