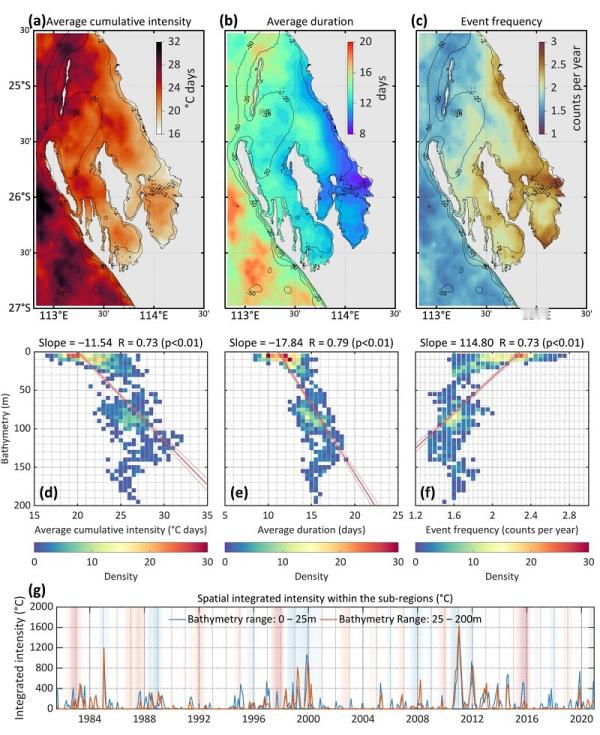

【海洋也在"发烧"?】作为全球海洋与气候变化研究的焦点,“海洋热浪”会造成珊瑚白化、海草枯死和渔业崩溃等多种危害,影响近岸生态系统的稳定性与区域气候。但中国科学院南海海洋研究所的最新研究发现,半封闭海湾的地形对海洋热浪有着奇妙的调节作用。研究团队以澳大利亚鲨鱼湾为例,利用1981-2020年的ESA CCI海表温度数据和高分辨率再分析资料,从空间与时间两个维度,刻画了过去40年鲨鱼湾海洋热浪的特征。结果显示,鲨鱼湾内外海域的海洋热浪表现出显著差异:湾内浅水区(水深≤25米)热浪频繁,平均每年超过2次,但持续时间短、强度较弱;而湾外深水区(水深>25米)热浪较少,却往往伴随ENSO相关的暖水异常入侵,表现为更强烈、更持久的升温事件。通过混合层热收支分析,研究揭示了地形在其中的关键作用。湾口浅水区受短波辐射影响较大,水体混合充分,升温迅速;但由于半封闭地形的存在,来自湾外的相对"冷水"平流过程在此形成"冷却"机制,抑制了极端高温的长期持续。相反,湾外深水区热惯性较强、冷却机制较弱,当ENSO引导暖水入侵时,更容易出现强烈而持久的热浪。该研究表明,海洋热浪的形成并非完全由大气和洋流异常驱动,而是地形、气候与海洋—大气过程相互作用的综合结果。未来,在全球变暖下,类似鲨鱼湾的半封闭海域或许会因“冷却”效应而减弱,更易出现频繁且持续的极端升温事件。