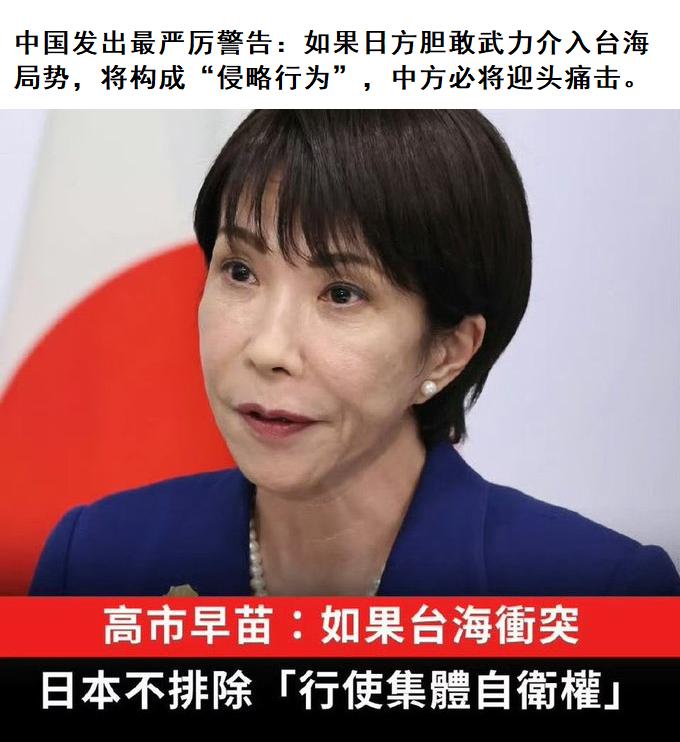

台湾名嘴郭正亮说:为什么日本敢惹中国大陆,却不敢惹朝鲜,因为他们知道朝鲜是真会打。2010年朝鲜炮击延坪岛炸死了几个人,炸伤了几十个。离日本也很近,日本怎么不敢说半岛有事就是日本有事? 或许他们认为惹了中国大陆,最多在短时间内有外交压力,经济压力,挺挺就过去了。如果这次再不对日本动手,大陆就会被外界看扁,认为大陆是纸老虎。 大家怎么看,一起评论区唠唠! 日本为什么只敢在中国头上“硬气”,却从不敢在朝鲜面前提声调?郭正亮一句话戳穿:日本敢喊“台海有事=日本有事”,可从来不敢喊“半岛有事=日本有事”,两个方向都离日本不远,可日本的态度却像两种物种——对中国敢冲、对朝鲜秒怂。 要搞清楚这种奇葩差异,得先翻回去看看延坪岛上那一轮炮火。 2010年韩军硬要在争议海域搞实弹演习,几千发炮弹往朝鲜近海扔,这已经不是“演习”,而是试探朝鲜耐心。 朝鲜先警告,看对面不收手,下一秒就直接改成火力回应——122毫米火箭炮一股脑甩出去一百七十多发,点名式砸在延坪岛上。 而韩军阵地被炸穿,兵营挨了两发,两名士兵当场身亡,二十多人受伤,整个冲突从开火到结束不到一小时,速度快得像按了快进。 这事最震撼的不是韩国,而是隔着海的日本,因为它第一次近距离看到:朝鲜这种国家不是谈两句再打,而是警告一次,再不听就真开火。 没有铺垫,没有外交“预热”,该打就打。 这套风格直接进入日本的战略记忆里,从那以后朝鲜只要一发导弹,日本全国拉警报,但自卫队永远只敢观察,不敢拦截,因为他们太清楚,一旦拦了,下一波反击可能就不是试射,而是点名回应。 所以在日本心里,朝鲜贴着的标签很明确:不一定算得准,但一定敢打。 这种“不可控”的风险,是日本最怕的,朝鲜火炮能覆盖首尔,也能撬到日本部分地区,导弹更是飞越日本头顶几十次,日本不敢赌。 但轮到中国,日本气势瞬间变另一副脸,台海议题上,日本政客喊得最大声,钓鱼岛问题上他们跳得最高,一会儿说“台海有事是日本有事”,一会儿说要把自卫队卷进去,好像自己真敢下场一样。 原因不是他们不怕冲突,而是他们误以为“惹中国没大事,最多挨几句外交骂、扛点经济制裁”。 这种误判不是凭空来的,而是几十年积累的错觉,抗战结束后,中国宽处理日本战犯,在经济层面主动合作扶着日本发展,几十年来对日摩擦也更多用外交和规则解决。 日本于是形成一种心理:和中国打交道风险可控,中国是“讲理的国家”,讲理的国家被推一推不会翻桌,他们觉得中国不是“会马上开打”的那类对手。 于是就出现了荒诞的一幕:对朝鲜,日本连说话都小心;对中国,它却敢把红线当试纸,对朝鲜,他们深怕擦枪走火;对中国,他们觉得只要不太过分,大陆不会真的动手。 两边差异不是情绪问题,是他们把中国“稳”、朝鲜“敢”这个差别算得太清楚。 然而这种赌法不是聪明,是危险,郭正亮担心的“纸老虎效应”就来自这里——如果中国长期只讲道理、不展示代价,那日本真的会认为挑衅成本很低。 威慑能不能奏效,不在于你武器多少,而在于对手信不信你会用。 朝鲜的威慑为何有效?不是因为它武器比谁好,而是因为它从来不搞“嘴上强硬、行动克制”,该打就打,结果日本不敢碰。 反过来看中国,这些年在钓鱼岛巡航、远海训练、航母行动上实力已经一览无余,但因为中国考虑大局、珍惜发展窗口,不愿轻易亮“硬手段”,日本政客于是把这种克制当成“可被试探”的空间。 一来二去,日本越挑衅越上头,甚至开始把防卫政策往“进攻性”方向拧。 问题是,日本这套路已经开始反噬它自己。 挑衅中国,带来外交和经济的压力;惹不得朝鲜,又让它在安全上常年紧绷;加上国内民众根本不支持政府的冒险路线,日本已经进入了一种“对外两头挤,对内没共识”的尴尬状态,对中国赌得太狠,对朝鲜怕得太真,结果哪个方向都不好收场。 所以回头看郭正亮那句问号:为什么日本敢喊台海有事=日本有事,却不敢喊半岛有事=日本有事?答案很简单:在日本心里,中国“稳”,朝鲜“敢”。 靠算计对付一个,靠敬畏避开另一个,但真正决定局势的,不是谁好惹谁不好惹,而是谁的威慑最可信。 咱们的挑战在于:既要坚持克制,又要让挑衅者明白红线不是橡皮筋,朝鲜用炮火告诉日本一句话:越线就挨打。 中国不用复制朝鲜那套,但需要让日本真正懂得——和平不是你踩着别人红线换来的,而是你知道某些代价你承担不起。 说白了,底线这事儿不靠谁嗓门大,而靠谁能让别人心里明白——别乱来,否则真的会出事。 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)