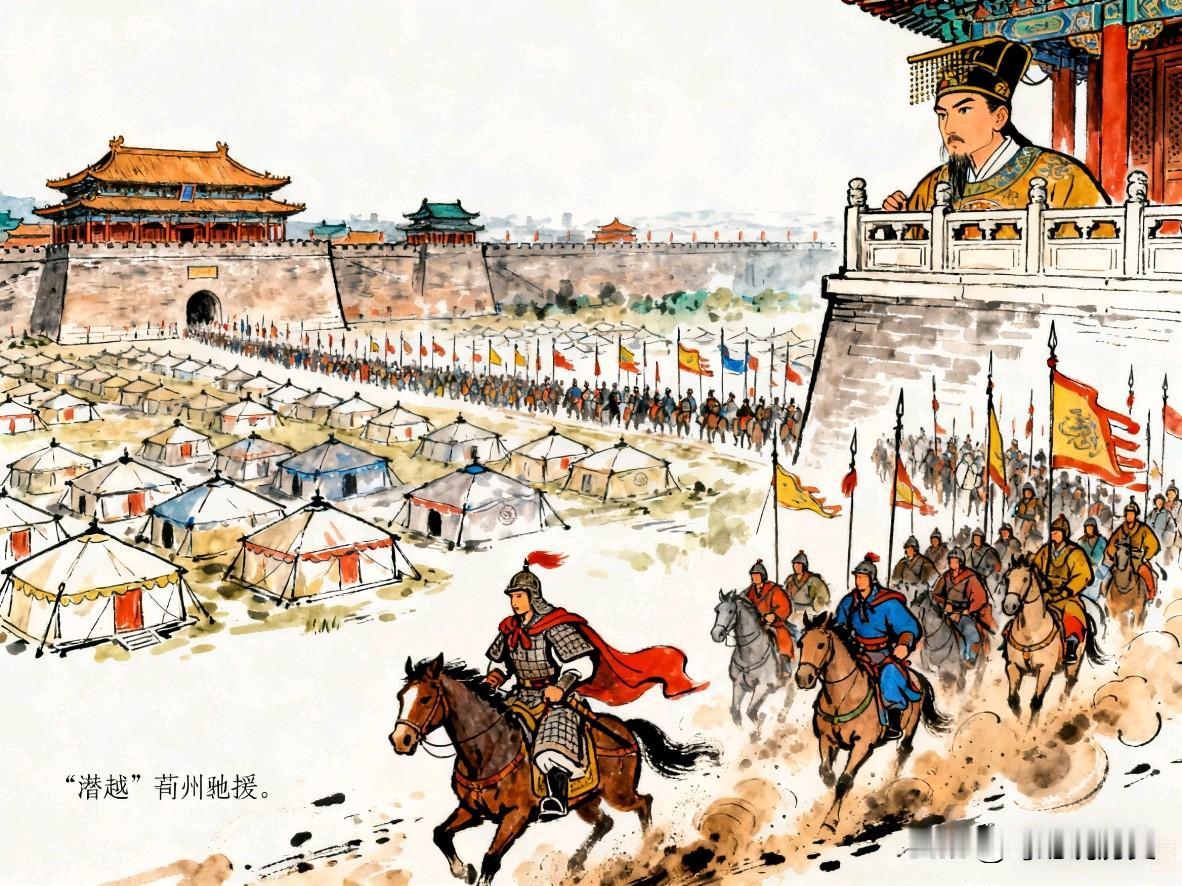

从法律程序与崇祯帝的立场看,袁崇焕的罪状——“擅主和议”、“专戮大帅”(杀毛文龙)——在明末纲纪废弛的背景下,确属可究之责。尤其是诛杀毛文龙,虽有其整顿军纪的考量,但先斩后奏的越权行为,在皇权至上的时代是难以饶恕的“原罪”。后金军兵临北京城下,他率军“潜越”蓟州驰援,虽意在护驾,但在疑心重重的崇祯眼中,此举与纵敌深入、胁迫朝廷何异?从这个角度看,崇祯杀他,有其维护皇权尊严与战时法度的“依据”。 然而,从战略全局与历史情境剖析,袁崇焕无疑是时代的悲剧。他的“五年复辽”是提振士气的政治宣言,需要时间与绝对信任,而崇祯与明朝朝廷恰恰给不了他这些。杀毛文龙虽然后患无穷,但本质上是为了统一辽东指挥权,解除后方掣肘。至于“通敌叛国”,则很可能是皇太极拙劣却高效的反间计,在明廷上下猜忌、党争不断的土壤中迅速发酵。他最终的命运,实则是明王朝系统性崩溃前,君主极端猜忌、官僚内斗不休、军事压力巨大这多重绝境共同作用的结果。 他既是冤枉的,也是“必然”要牺牲的。 冤枉在于其心可鉴,忠忱为国,绝非叛徒;“必然”在于,他身处一个已无力承担长远战略、无法信任军事统帅的腐朽体制末端。崇祯帝需要一只代罪羔羊来承担京城被围的政治责任,而位高权重、行事刚直的袁崇焕便成了最显眼的目标。 袁崇焕之死,不仅自毁长城,加速了明朝的覆灭,更成为一面历史的镜子,映照出王朝末路中,忠诚与猜忌、英雄与体制的悲剧性碰撞。他的冤屈,不在于罪名本身,而在于那个不配拥有他的时代。