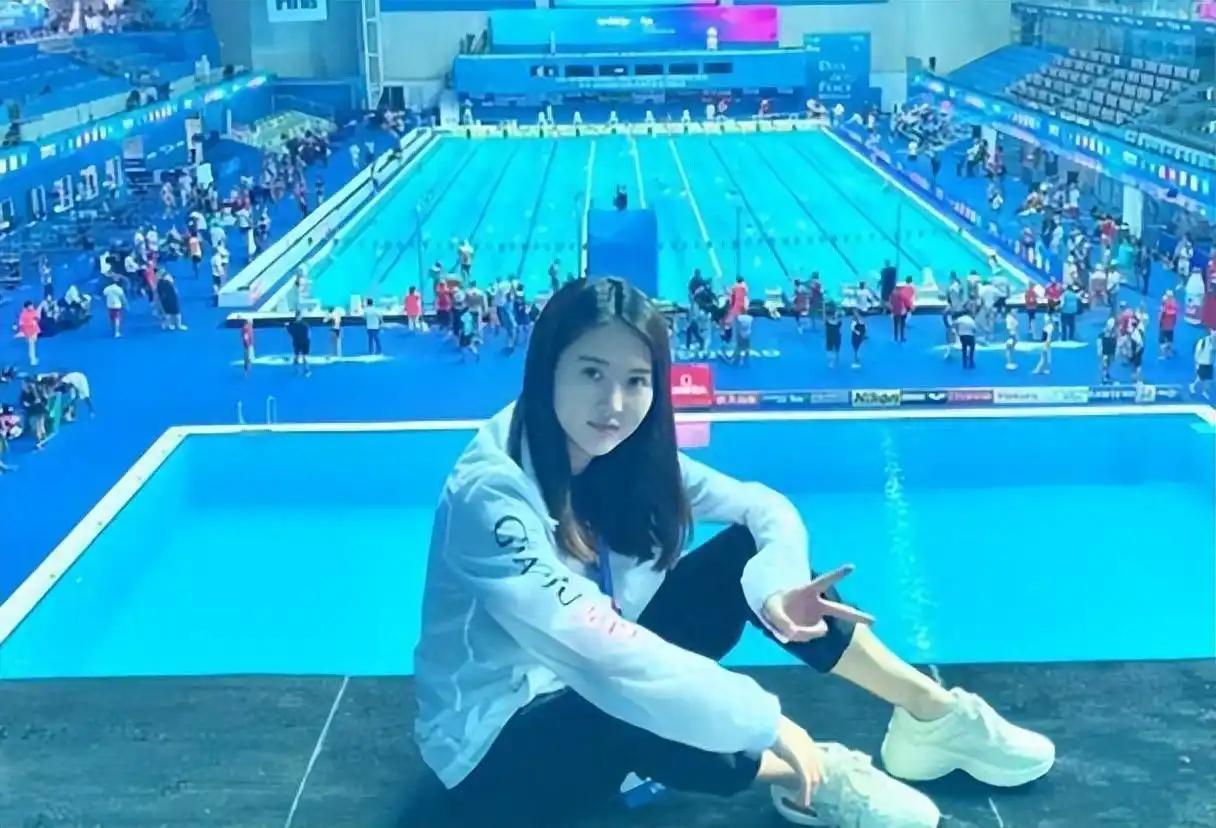

1995年,奥运冠军陈若琳被亲生父母抛弃,被舅舅养大,当她斩获22个世界冠军后,亲生母亲却找上了门,但陈若琳的举动让人意外。 如果你翻开陈若琳的病历本,很难把这些冰冷的文字和那个跳台上几乎无敌的“女皇”联系在一起。 那个能够把水花消失得无影无踪的身体,其实早就亮起了危险的红灯——脊髓供血不足,颈椎3到5节椎间盘突出,医生警告说,再继续跳下去,随时可能瘫痪。这并不是危言耸听。 为了在空中抓住几秒钟的完美姿态,她付出的代价远远超出普通人想象。 从早产体弱的身体开始,到后来练到手肘脱臼、肩膀打满绷带,她像是在用自己的血肉之躯和物理极限不断碰撞。二十二个世界冠军的辉煌背后,是无数次疼痛与坚持的叠加。 外界总喜欢把传奇人物的人生加点苦情调味。 1995年的那个深秋,她年仅三岁时经历了家庭的变故——父母离异,母亲带着哥哥远赴加拿大,父亲也逐渐淡出生活。陈若琳成了外婆家的常客,后来干脆随外婆改姓。 舆论喜欢抓住那些戏剧性的细节:比如成名后母亲回国探望,她是否会冷淡对待。2016年里约奥运会期间,这类传言甚嚣尘上,好像她一直无动于衷。然而现实往往没有那么尖锐,也多了几分日常的温度。 那些被外界看作“被遗弃”的日子里,舅舅和舅妈填补了父爱的空白。他们并没有什么惊天动地的豪言壮语,只是用平凡的方式支撑起生活:工薪家庭里挤出空间让她练跳水、每日准备热饭、日复一日开车送她去体校。 面对坊间流传的怨恨,陈若琳始终保持冷静,她否认父母彻底消失过,母亲每年仍会回国看她。对她而言,家不是血缘的证明,而是那些在生活中用行动托起她的人。 带着身体的伤痛和原生家庭磨砺出的坚韧,陈若琳退役后选择了新的方向。过去,她是为了自己在水面上压下水花,现在,她跳的是为了别人。 2021年,她成为国家队教练,肩负起培养全红婵、练俊杰等年轻选手的任务。她太懂这个阶段的辛苦了——那个曾在深夜忍着脊柱疼痛难以入睡的女孩,现在成了年轻选手身边最细致的守护者。 她不仅纠正动作的每一个细节,还在生活琐事上下功夫:帮徒弟剪头发、按摩放松肌肉,在选手情绪不稳定时,她可以仅凭一个眼神就让人安定下来。 2024年巴黎奥运会上,当全红婵和陈芋汐毫无悬念地夺得双人金牌,那些曾因“207C”动作反复失败而落泪的少女,如今带着喜悦冲进陈若琳怀里痛哭,人们看到了的不只是一个跳水名将的身影,而是一位导师、一位守护者的温度。 从被舅舅一家温暖托举长大的脆弱女孩,到硬扛可能瘫痪的风险赢得五枚奥运金牌的霸主,再到如今托举新一代跳水冠军的幕后支持者,陈若琳的人生像是完成了一个完整的循环。 那个曾在19、20岁时即便拿了冠军仍为伤病后怕的姑娘,如今用另一种方式,把她理解的爱与责任,毫无保留地传递给了下一代。