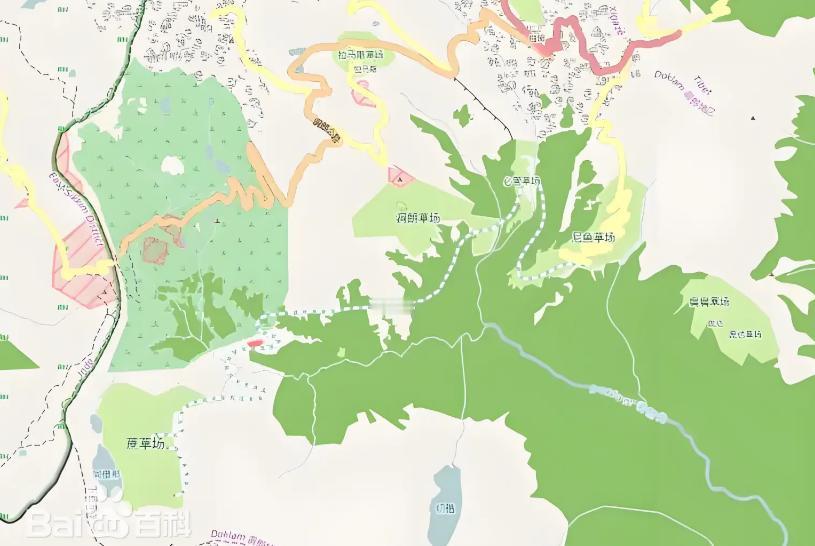

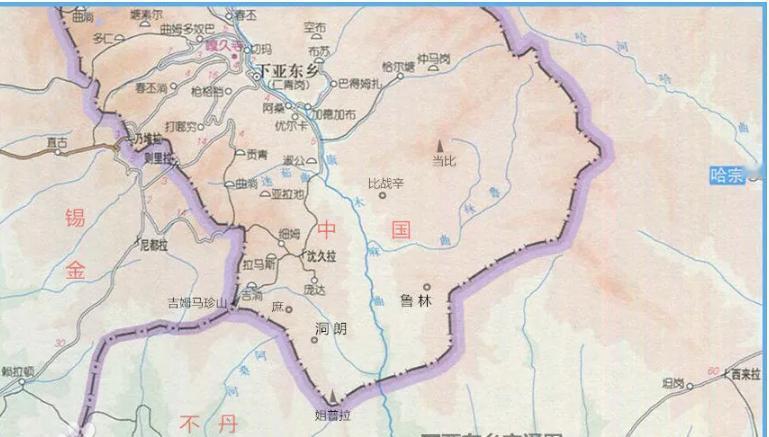

被印度吞并45年的锡金,还有可能复国吗?坦白地说,锡金在可预见的未来成功复国的可能性极其渺茫。 原因不复杂,地缘和现实力量对比摆在那里,除非出现全球格局的剧烈变动,否则很难翻盘。 洞朗地区在2017年对峙后,中国一侧的道路、通信和监控设施全面升级,现在对该区域的态势感知和快速反应能力都很强。 从洞朗向南一百多公里就是西里古里走廊,这是印度连接东北部与本土的狭窄通道,战略意义极高,中国的雷达和地面火力覆盖让印度在这一方向的军事行动受到明显牵制。 这种现实压力传导到锡金,就是当地的任何异动都会被印度高度警惕和快速处置,所谓“邦”的自主性在安全议题上几乎没有弹性。 有人可能会问,历史上不是有国家分裂后又合并、或者分离成功的例子吗? 确实有,但条件完全不同。比如东巴基斯坦变成孟加拉国,背后有印度的军事介入和当时的地缘博弈;科索沃的独立有北约的军事行动和西方的政治支持;南苏丹的独立有长期内战和国际社会的斡旋与资金支持。 锡金的情况是,既没有外部军事支持,也没有持续的内战,更没有国际社会的集体背书,这些必要条件一个都不具备,所以很难类比。 再换个角度,从国际法和国内法来看,印度的立场有其法理基础。 根据印度宪法,锡金是联邦的一个邦,享有邦的自治权,但国防、外交、财政等关键权力在联邦层面,这一体制安排已经运行了四十多年,形成了稳定的法律和行政惯性。 而所谓“复国”的主张,缺乏在印度法律体系内的救济渠道,在国际法院等机构也没有可受理的路径,因为涉及国家主权和领土完整,通常需要主权国家同意或联合国授权,这两点都不现实。 还有一个容易被忽略的点,就是经济依赖。 锡金的经济以农业、旅游业和印度中央政府的转移支付为主,交通和能源高度依赖印度的基础设施,一旦脱离印度,经济上会迅速陷入困境,民生成本飙升,这也是当地社会不愿看到的。 旅游方面,锡金的主要游客来自印度本土,脱离后签证、交通、货币等都会成为障碍,旅游业会遭受重创,进一步削弱社会支持。 当然,也有人会说,民族和文化认同是永恒的,只要文化还在,就有复兴的希望。 这话有道理,但文化认同不等于政治分离。锡金的传统语言、宗教和习俗在印度的多元框架内仍然可以保留和发展,印度政府也在推动东北各邦的文化保护和旅游开发,这种“在统一框架内的多元”更符合现实利益。 真正的风险不在于“复国”,而在于如果中央与地方的利益分配失衡、基础设施投入不足、民生问题积累,可能会引发局部的社会不满,但这更可能表现为对邦政府或中央政策的抗议,而不是指向分离。 再看印度的整体战略,莫迪政府上台后一直在推进“新印度”的叙事,强调国家统一、基础设施建设和区域互联互通,东北部是其“东向行动”政策的重要节点,锡金作为连接不丹和尼泊尔的枢纽,印度会尽力保持其稳定,不会让任何分离主义苗头发酵。 从中国的角度看,承认锡金为印度的一部分,符合中国“不干涉他国内政”和“尊重国家主权与领土完整”的外交原则,也有助于维护中印边境的总体稳定,避免在小问题上消耗战略资源。 这种大国间的默契,进一步压缩了锡金问题的外部操作空间,让“复国”从地缘政治上也失去了可能性。 有人可能会拿台湾或科索沃来反驳,但这两个案例的历史经纬、国际支持和地缘环境与锡金完全不同,不能简单类比,强行对比只会陷入认知误区。 还有一个时间维度的因素,45年不是短时间,足以让两代人形成新的身份认同,当年经历过并入前的那一代人越来越少,记忆会淡去,现实利益的考量会更重,这也是分离情绪难以持续的重要原因。 当然,历史总有意外,比如如果未来印度出现严重的政治分裂、经济崩溃或外部大规模干预,格局可能会变,但这种“黑天鹅”事件的概率极低,在可预见的未来不值得作为判断的依据。 所以回到你的问题,锡金还有可能复国吗?我的答案依然是:可能性极其渺茫,基本不现实。 这件事给我们的启示是,小国家或地区的命运往往被大国博弈和地缘格局所左右,脱离现实的浪漫化想象解决不了问题,务实的利益平衡和身份认同建构才是更可持续的路径。 对印度来说,保持东北部的稳定和发展,让各邦在联邦框架内获得足够的获得感,才是化解分离主义的根本之道。 对周边国家来说,尊重既成事实,通过对话和合作维护边境稳定,比介入小地区的内部纷争更符合长远利益。 对我们普通人来说,看待这类问题要少一点情绪和口号,多一点历史感和现实感,理解背后的复杂因果,才能做出更靠谱的判断。 说到底,历史不会倒退,格局难以逆转,锡金的故事更像是一个时代的注脚,而不是一个尚未完成的章节。 参考信息: 中国网——2017-06-30外交部:洞朗地区属于中国领土 中方坚定维护领土主权