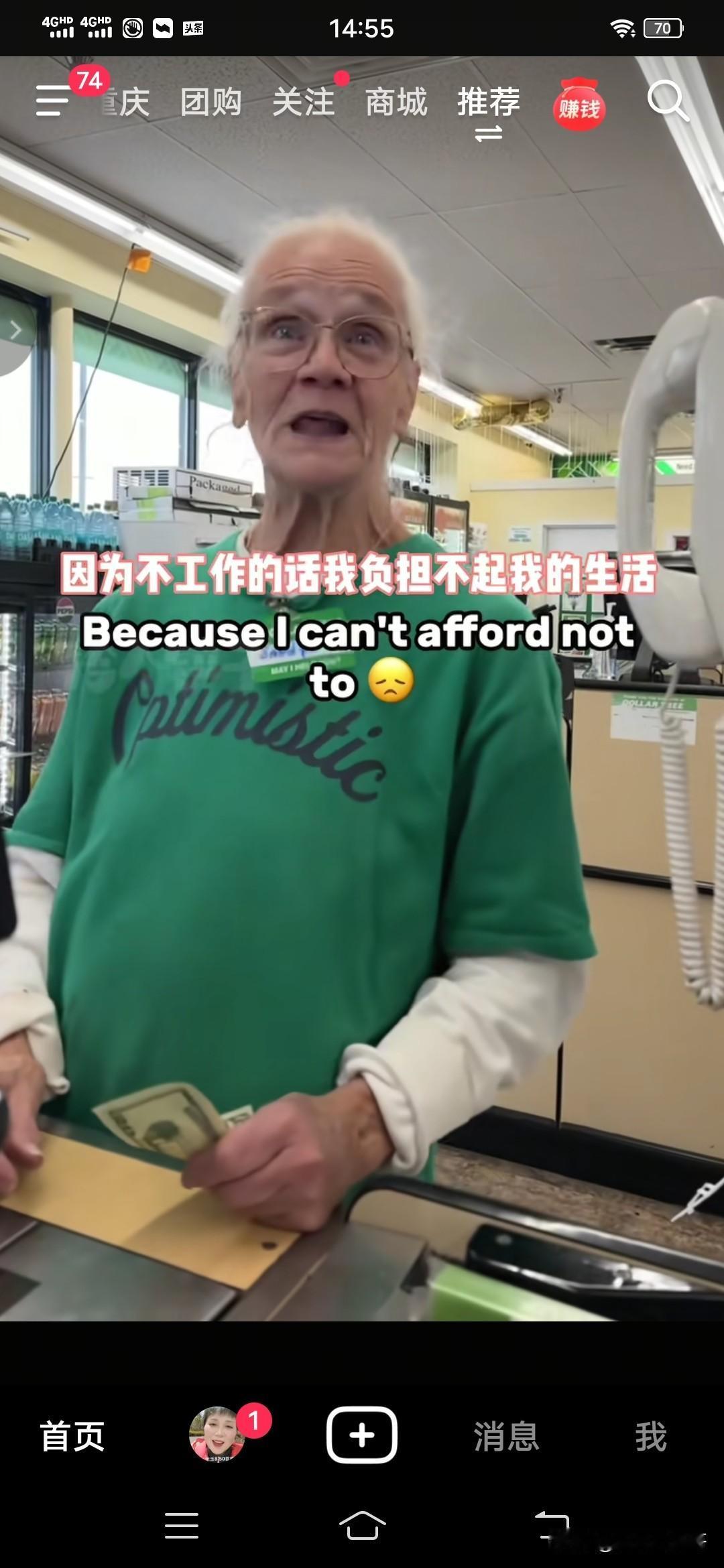

一场历史性的豪赌,美国已经坐不住了,但中国这边不慌不忙! “帝国主义慌不择路的样子,又在 AI 赛道上重现了。”11 月 24 日,阿里千问 APP 公测一周下载量破千万的消息,像颗惊雷炸在全球科技圈 —— 这个数字直接甩开 ChatGPT、Sora 等竞品的同期表现,创下全球 AI 应用增长最快纪录。而大洋彼岸的美国科技巨头们,已经集体陷入了 “借钱搞 AI” 的疯狂。 这波由中国掀起的 AI 冲击波,来得一点都不突然。千问能三天冲进 App Store 总榜前三,靠的是实打实的硬实力:背后的 Qwen3-Max 大模型性能稳居全球前三,能啃下 256K 超长文本解析,119 种语言切换自如,中文处理准确率更是高达 92.3%。 更狠的是阿里的开源策略,Qwen 系列模型全球下载量早破 6 亿次,衍生出 17 万个二次开发版本,小到青岛海鲜店的库存系统,大到硅谷初创公司的质检工具,早就渗透到各行各业。 连英伟达 CEO 黄仁勋都坦言,Qwen 已经霸占了全球开源模型的半壁江山,硅谷甚至冒出了 “千问恐慌” 这个新词。 这边中国 AI 刚露锋芒,美国那边已经急着 “all in” 了。亚马逊 3 年来首次发债就募了 150 亿美元,比原定目标还多 30 亿;谷歌母公司更狠,美国发 175 亿、欧洲再发 75 亿,合计 250 亿美金砸向 AI 基建。 Meta 干脆搞了史上最大规模发债,一口吞下 300 亿美金,全砸进 “Hyperion” 数据中心项目。短短两个月,这几家巨头就狂发近 900 亿公司债,算上甲骨文的 180 亿,美国 AI 相关债券规模今年已突破 2000 亿美金。 美国投资银行摩根士丹利的分析师估计,从现在到2028年,全球数据中心支出将达到近3万亿美元,其中1.4万亿美元将由美国大型科技公司的现金流覆盖。这意味着需要从其他渠道(例如私人信贷)弥补1.5万亿美元的资金缺口。 支撑这笔支出的是市场对人工智能收入的乐观预期,投资机构预计生成式人工智能的收入将从去年的450亿美元增长到2028年的1万亿美元。科技公司指望企业、公共部门和个人能够创造足够的人工智能需求并为此付费,从而实现这些收入预期。 尽管目前行业领先的这些科技公司的自由现金流和信贷状况依然稳健,其飙升的市值也让投资者振奋,但人们对AI迄今为止的商业应用前景和科技行业投入的可持续性仍存有疑虑。 华尔街都看傻了:这些手握海量现金的巨头,为啥突然要靠借钱续命?答案藏在英伟达的财报里 ——AI 算力需求正以指数级暴涨,一个大型数据中心的电力消耗堪比 400 万户家庭,OpenAI 光给甲骨文的算力订单就高达 3000 亿美元。 在他们眼里,AI 就是未来科技霸权的 “入场券”,晚一步就可能被彻底甩开。可急病乱投医的风险已经显现:“新债王” 旗下团队警告,这些 AI 债券可能让投资级债市杠杆率飙升,现在不少科技债的利差居然比低评级债券还高,明显是 “虚胖的高评级”。 反观中国这边,简直是 “稳坐钓鱼台”。美国巨头们忙着借债时,阿里早在今年 2 月就砸下 3800 亿搞云和 AI 基建,2025 财年光资本开支就花了 860 亿。 这背后是整个中国 AI 产业的提前布局:截至 7 月,中国已有 1509 个大模型,占全球 40.2%,数量稳居第一;斯坦福报告显示,中美顶级大模型性能差距从 2023 年的 17.5% 缩到 0.3%,几乎持平。 而中国的从容藏在细节里:千问能直接联动淘宝、高德搞 “一站式服务”,机器人企业能在零售、工业场景快速迭代,这些 “AI + 实体经济” 的壁垒,不是靠借钱就能砸出来的。 当然,美国绝不会甘心落后,说不定会像南海事件那样搞 “技术挑衅”,比如加强芯片封锁。 但现在的中国 AI 早已不是 “卡脖子” 的状态:国产算力芯片占比从去年的 37% 涨到 40%,DeepSeek 靠强化学习技术登上 Nature 封面,开源生态让创新不受制于人。 这场豪赌的结局其实已经有了苗头:靠债务堆起来的 “AI 城堡” 再华丽,也抵不过技术、场景、供应链拧成的 “中国铁三角”。 说到底,AI 竞争拼的不是一时的烧钱速度,而是长期的战略定力。美国现在的慌乱,恰恰印证了中国 AI 路线的正确 —— 不搞急功近利的 “面子工程”,而是扎扎实实地打基础、建生态。 等到美国巨头们忙着还利息的时候,咱们或许已经在具身智能、多模态融合的新赛道上,跑出更远的距离了。