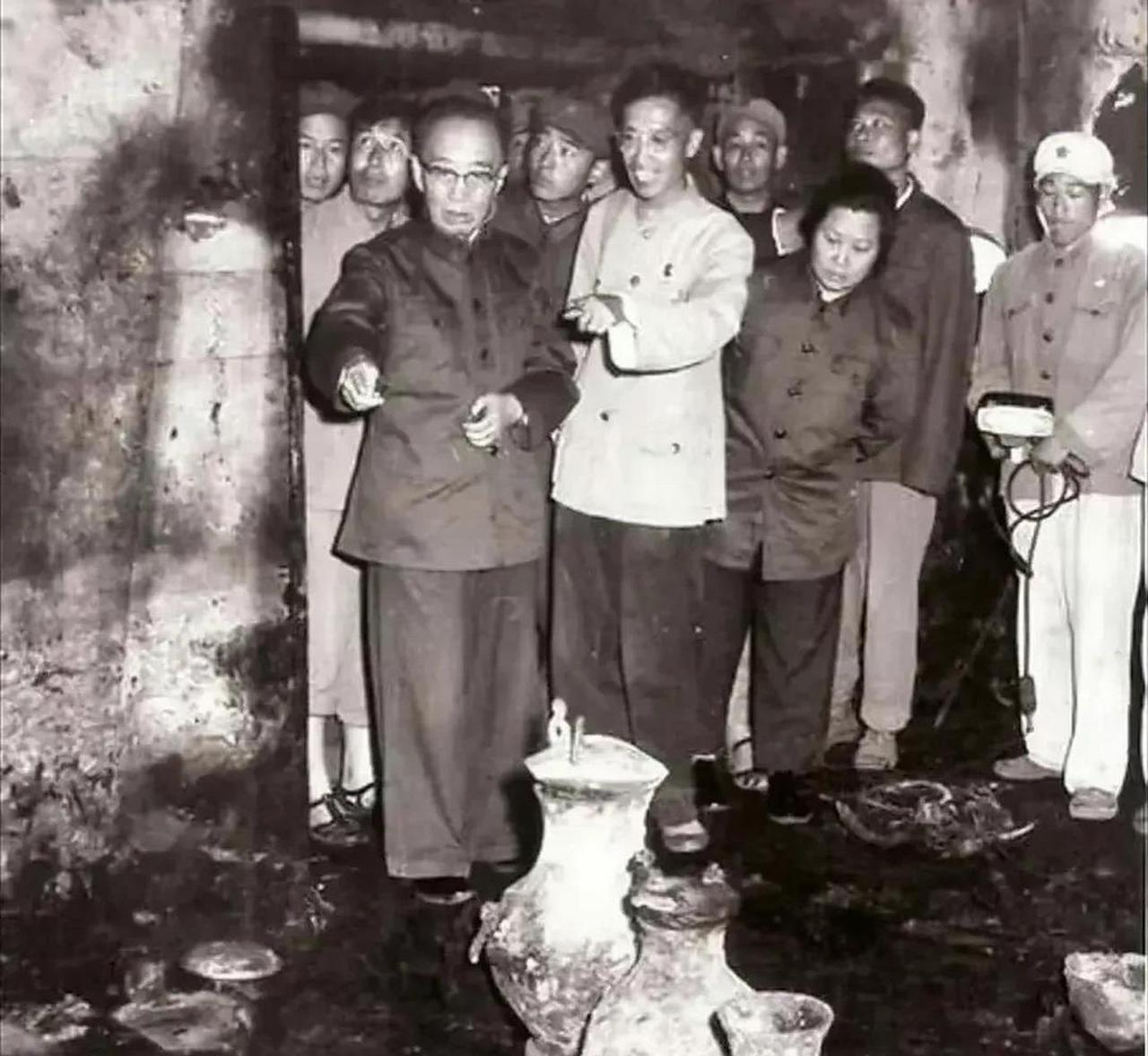

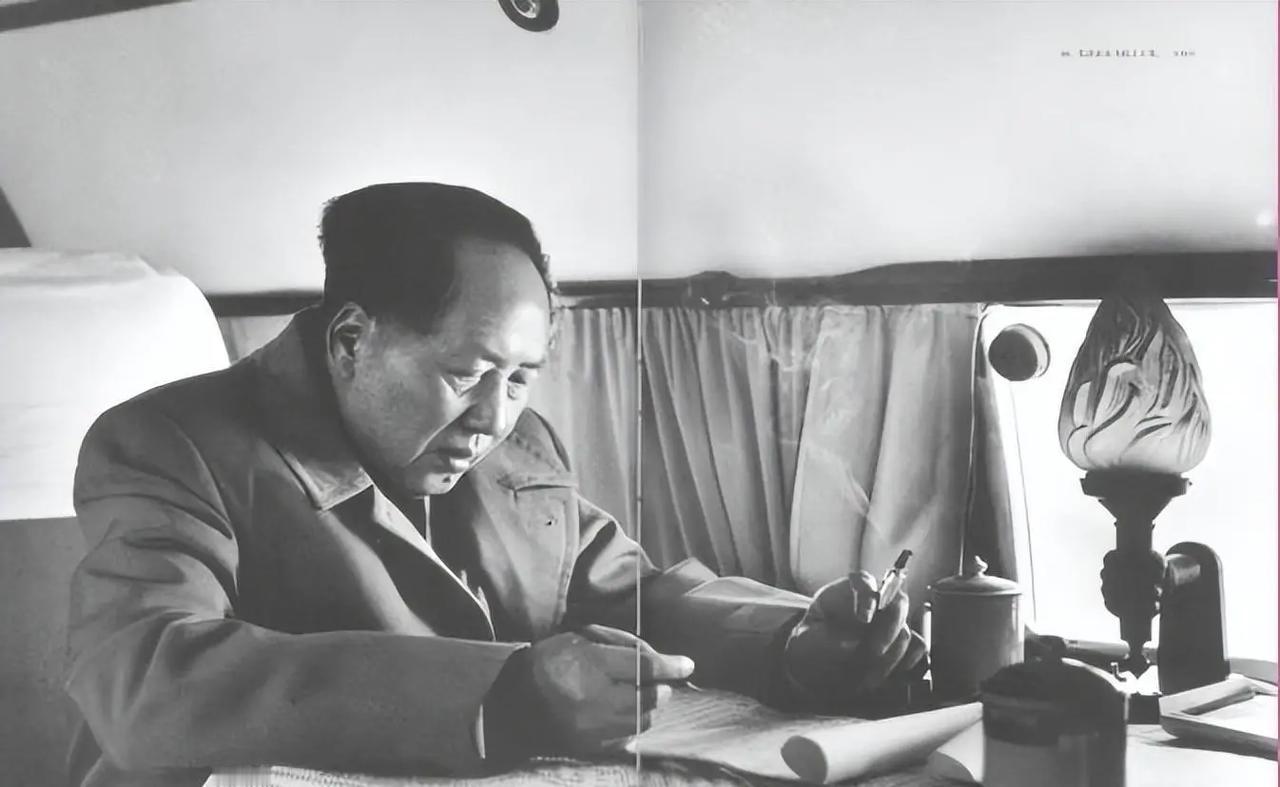

1956年,郭沫若带人挖掘定陵,可不久后,他的妻子和儿子都自杀身亡,参与挖掘的专家也都相继离奇死亡,这是怎么回事? 1956年的北京天寿山,一把铁锹撬开了万历皇帝朱翊钧沉睡三百年的地宫,也掀开了中国考古史上最令人唏嘘的一页。 这场由郭沫若、吴晗主导的新中国首次帝王陵发掘,不仅让3000余件珍贵文物因技术不足惨遭损毁,更传出“诅咒”之说。 此后数年,郭沫若的儿子郭世英、郭民英相继自杀,妻子于立群晚年自尽,参与发掘的部分人员也接连离世。 真相真的是所谓的“帝王诅咒”吗?拨开迷信的迷雾,背后其实是时代局限与历史洪流交织的双重悲剧。 1955年,痴迷明史研究的吴晗联合郭沫若等学者上书国务院,提议发掘明成祖朱棣的长陵,希望通过出土文物解开历史谜团。 彼时新中国考古事业尚处起步阶段,文化部文物局局长郑振铎、考古研究所副所长夏鼐等专家极力反对,认为当时的保护技术根本无法应对千年古墓中的有机质文物。 但在“向科学进军”的时代背景下,发掘提议最终获批,只是因长陵规模宏大、找不到墓道,才退而求其次选择了规模较小的定陵作为试点。 1956年5月,考古队在定陵宝城外侧发现塌陷的城砖,顺着线索挖出刻有“隧道门”的石条,耗时两年多终于打开了重达14吨的地宫大门。 地宫开启的瞬间,惊喜与灾难同时降临,考古队员亲眼目睹,万历皇帝的龙袍刚接触空气,金线便迅速发黑,鲜艳的丝织品在几小时内变得脆如枯叶,最终碎裂成渣。 当时没有恒温恒湿设备,工作人员只能用塑料布包裹文物,反而因不透气加速霉变,甚至尝试用塑料软化剂处理丝织品,导致文物彻底失去弹性与光泽。 更令人痛心的是,万历皇帝与两位皇后的金丝楠木棺椁,竟被当成垃圾扔到山沟,被村民捡去劈柴或改造成家具。 而三具遗骨在1966年被红卫兵拖出地宫批斗,最终付之一炬,这些无法挽回的损失,成为所有参与者心中难以磨灭的痛。 所谓“离奇死亡”的传言,其实是对历史悲剧的迷信化解读。 先看郭沫若的家人,长子郭民英是中央音乐学院的天才音乐人,1967年因不堪文革中“出身问题”带来的批斗与压力自杀,年仅24岁。 次子郭世英在清华大学就读期间,因参与进步活动被打成“反革命”,1968年在关押中遭受迫害后自尽。 妻子于立群长期承受丧子之痛与政治风波的冲击,加上自身病痛折磨,1979年选择结束生命。 这些悲剧的根源,是特殊历史时期的政治环境与人性摧残,与定陵发掘没有直接关联。 此外。发掘现场指挥赵其昌作为核心参与者,此后深耕明十三陵研究,直至2010年病逝,享年85岁。 主导文物保护的夏鼐院士,后来成为中国考古学的奠基人之一,1985年去世时享年76岁。 真正遭遇不幸的是少数几位:与郭沫若共同推动发掘的吴晗,因《海瑞罢官》遭到猛烈批判,1969年在狱中被迫害致死;负责文物摄影的工作人员因精神压力过大自杀;郑振铎则在1958年因飞机失事意外遇难。 这些事件或源于政治迫害,或属于意外事故,分散在不同年份,并非所谓“诅咒”导致的集中死亡。 “诅咒”传言的发酵,本质是人们对这场考古悲剧的情感投射。 定陵发掘的惨痛在于,它本是一场以学术研究为初衷的探索,却因时代局限变成了不可逆的破坏。 当时的考古界对有机质文物保护近乎空白,3000余件出土文物中,丝织品、书画等最珍贵的部分损失殆尽,如今定陵博物馆展出的大多是复制品。 这种巨大的遗憾让人们难以接受,便将同时期发生的人生悲剧与发掘行为绑定,用“诅咒”这种迷信说法来解释无法理解的苦难。 值得深思的是,这场悲剧背后的真正警示并非迷信,而是对历史遗产的敬畏之心与决策的审慎之道。 郭沫若、吴晗的初衷是通过实物史料填补明史研究的空白,这份学术热情值得肯定,但他们忽略了当时文物保护技术的客观局限,也低估了帝王陵发掘的复杂性。 相比之下,郑振铎、夏鼐等专家的反对意见,恰恰体现了对文化遗产的敬畏与科学精神。 定陵的教训最终推动中国考古界确立了“十年内不主动发掘帝王陵”的铁律。 1997年国务院正式发文规定,因保护技术尚未过关,对大型帝王陵寝暂不进行主动发掘,秦始皇陵、乾陵等珍贵遗产得以保全,这或许是对那些逝去文物与生命的最好告慰。 而所谓“帝王诅咒”从来都是无稽之谈,真正的“魔咒”是时代局限下的盲目与轻率,是特殊环境中的人性扭曲。