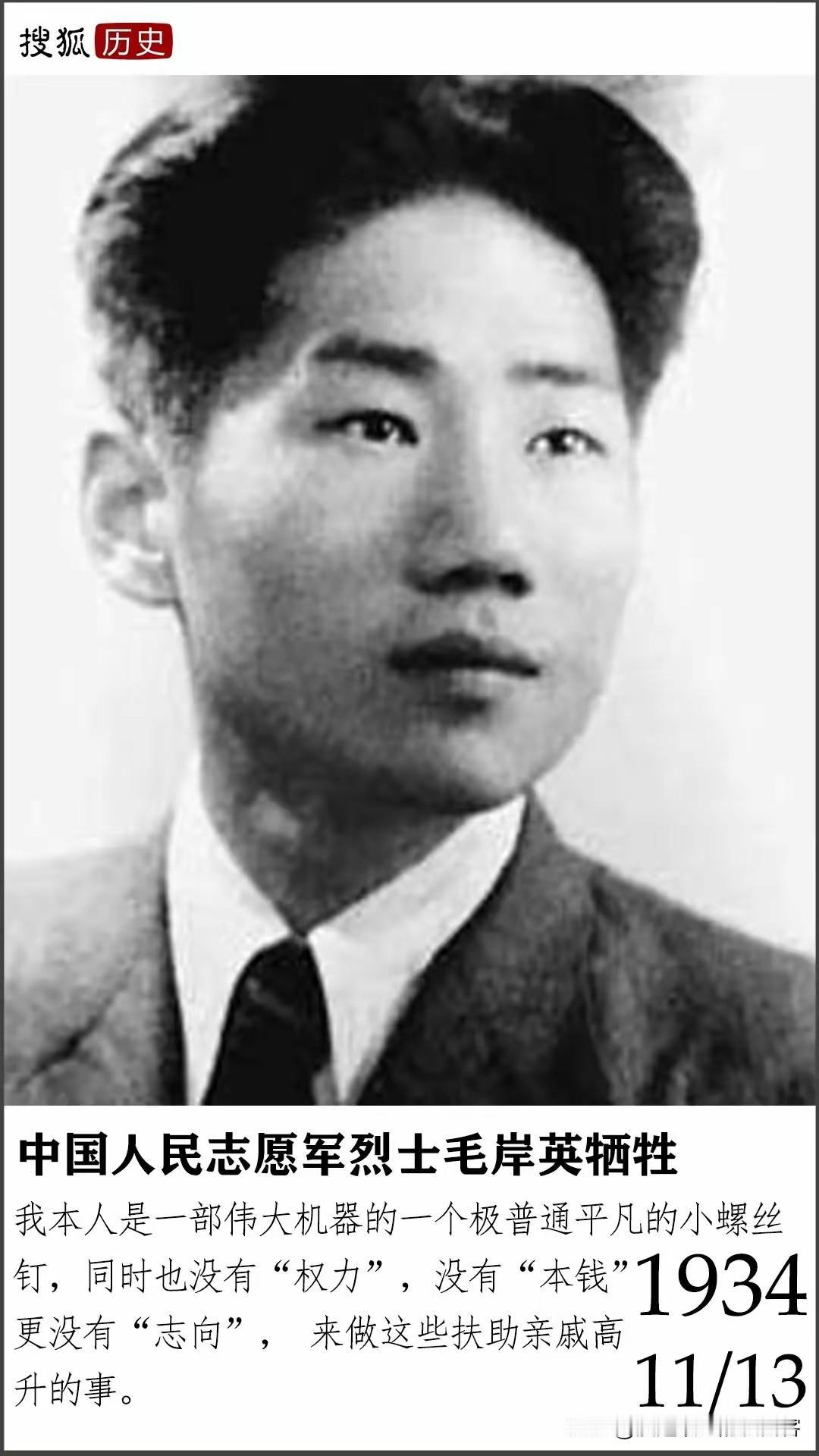

“他是我毛泽东的儿子,更是全中国人民的儿子……” 今天(11月25日),是志愿军烈士毛岸英的忌日。如果他健在的话,已经103岁了。因为众所周知的原因,他却在28岁年纪的时候,牺牲在了朝鲜战场上。 这个年轻人的人生轨迹,与二十世纪中国的命运紧紧缠绕在一起。8岁那年,母亲杨开慧被捕牺牲,他带着弟弟流落上海街头,捡过烟头,卖过报纸,在破旧的弄堂里度过无数个饥寒交迫的夜晚。 这段颠沛流离的童年,让他早早体会到底层百姓的艰辛。1936年党组织找到他们兄弟时,这个衣衫褴褛的少年已经瘦得皮包骨头。 被送往苏联学习期间,他主动要求加入卫国战争。朱可夫元帅后来回忆说,这个中国小伙子总是申请执行最危险的任务。 有次驾驶坦克突袭德军阵地,他的座驾被反坦克炮击中,硬是带着满身烧伤把坦克开了回来。这段经历让他深刻理解战争的残酷,也锻造出坚韧的品格。 1946年回到延安,他本可以留在父亲身边工作,却选择背着行囊下乡搞土改。在山西临县,老乡们起初不知道这个年轻人的身份,只见他白天跟着农民一起犁地,晚上在油灯下整理调查材料。 直到有次县委书记来视察,才惊讶地发现毛主席的儿子正住在漏雨的窑洞里,和贫农同吃同住整整三个月。 朝鲜战争爆发后,他第一个报名参军。当时身边工作人员都劝他慎重考虑,他却说:“主席的儿子不上前线,怎么动员千千万万的普通家庭送子参军?”这个决定背后,是他对“平等”二字的深刻理解——革命者的后代没有特权,只有更大的责任。 1950年11月25日,美军轰炸机突袭志愿军司令部。据幸存参谋回忆,当时他本已进入防空洞,发现作战地图还挂在墙上,毅然折返指挥部。 这个28岁的年轻人最后的身影,定格在抢收军事文件的瞬间。牺牲时,他军装口袋里还装着下乡调研时记录的笔记本,页角已经磨得发白。 彭德怀在电报中写道:“岸英是第一个志愿报名参加抗美援朝的战士。”这封沉甸甸的电报在中南海办公室搁置了整整三天,工作人员都不敢立即呈报。 当毛泽东得知消息时,沉默良久后说:“打仗总是要死人的。岸英是一个普通的战士,不要因为是我的儿子,就当成一件大事。” 毛岸英生前最爱说:“我是吃百家饭长大的。”这句话蕴含的朴素真理,或许正是他人生选择的注脚。从上海弄堂到莫斯科战场,从陕北窑洞到朝鲜前线,他用短暂的一生践行着“人民之子”的承诺。 这种超越血缘的认同,让他的牺牲具有更深刻的意义——不是英雄史诗般的壮烈,而是无数普通中国人为国奉献的缩影。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。