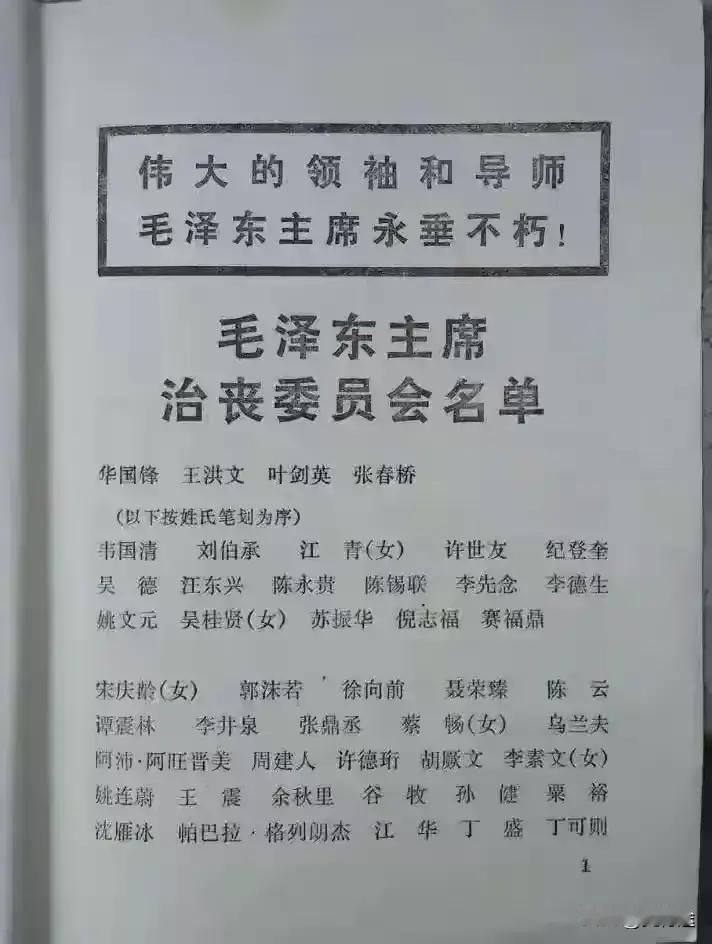

1936年,毛主席找宋庆龄借了5万美元以解红军之危,宋庆龄直接卖房筹钱,把5万美元汇给了党中央,没过多久,周总理竟把宋庆龄给钱一事告知了宋子文。 1936年10月,历经艰难险阻的红军主力在陕北胜利会师。 战士们沉浸在胜利的喜悦中,但毛泽东等领导人却面临着一个严峻的现实问题。 当时的陕北苏区早就被国民党260个团层层包围,地盘不及长江下游一个集镇大,40多万人口要养活两万多红军,粮食根本不够支撑。中央机关好几次断炊,全靠临时打土豪周转,炊事员数着最后半袋小米叹气,顶多再撑十天。战士们身上的军装满是补丁,棉絮露在外面,冬天只能裹着麻袋片或羊皮御寒,红31军一个月内就缺2084套棉衣,四分之一的战士连鞋子都没有,只能踩着草鞋在冻土上行走。伤员更惨,化脓的伤口没药换,只能把用过的布条蒸一蒸再裹回去,血脓浸透的布条粘在肉上,疼得伤员咬着木棍直哼哼。更要命的是经费,中央红军当时剩下的资金不足千元,外汇几乎为零,弹药缺口达三分之二,共产国际的援助早在1935年就断了,苏区唯一的对外通道只能靠香港输送零散物资。 毛主席思来想去,只能写信求助宋庆龄。他知道宋庆龄和宋子文是兄妹,而宋子文时任财政部长,能调动大额资金,信里直言“救急”,恳请借五万美元支撑部队和抗战宣传。可毛主席不知道,1927年清党后,宋庆龄就和紧跟蒋介石的宋子文决裂,兄妹俩早就不通音讯,宋子文躲在上海租界里享福,根本不会管陕北的死活。宋庆龄收到信后沉默了很久,只回了一句“我会尽全力”,没人知道她说出这句话时,心里已经做好了怎样的决定。她的收入只有广东政府给的孙中山遗属抚恤金和少量稿费,提取的五万省币折算后还不到2万美元,四家银行都不愿为她兑换外汇。走投无路的她,翻出了和孙中山在上海莫利哀路29号故居的房契,那是两人共同生活的念想,楼梯扶手是孙中山亲手刻的,厨房瓷砖是他挑的,墙上还挂着两人的合影。银行经理拿着房契劝她,可她红着眼眶反问:“念想能让陕北的娃娃穿上棉衣?能让伤员换上干净布条?”毫不犹豫签了抵押协议,拿到了五万美元现汇支票。 为了避开国民党特务的监视,她把钱分三批通过秘密渠道汇出:托朋友周辅成安排一部分,通过香港“国际和平妇女会”转一部分,剩下的走中共地下党渠道,全程花了近两个月,她没透露半个字筹款细节。每天清晨巷口都有特务盯梢,她却依旧保持日常节奏,只在一个夜晚熄灯后写下简短回信:“款项已按原意处理,请勿再提。”毛主席直到1969年才知道真相,原来那笔救命钱不是宋子文借的,是宋庆龄拿自己和孙中山的老宅换的,他沉默良久,只说了一句“她拿孙先生的屋子,换了我们的命”。 周总理后来告知宋子文这件事,绝非一时冲动。当时抗日民族统一战线正在酝酿,宋子文作为国民党内有影响力的人物,争取他的支持对推动国共合作至关重要。周总理想让他知道,宋庆龄都能为抗日救国付出如此代价,他身为财政部长更该摒弃党派成见。可宋子文始终无动于衷,反观宋庆龄,没有任何党籍,却在革命最艰难的时刻挺身而出,用个人牺牲践行着爱国初心。这笔钱对红军来说太关键了,买来了粮食让战士们吃饱饭,添置了棉衣抵御陕北的寒冬,采购了药品救治伤员,还解决了抗战宣传的印刷材料缺口,为后来的东征和抗日斗争打下了基础。 宋庆龄从未宣扬过这件事,1954年中共中央委托潘汉年归还等额款项时,她也只说“已清算,毋须多言”。她不愿被金钱衡量牺牲,更不想被贴上“资助红军的人”的标签,这种默默奉献的大义,比任何口号都更有力量。对比宋子文的冷漠和宋庆龄的决绝,就能明白,真正的爱国从不是空谈,而是在国家危难之际,甘愿放下个人念想、挺身而出的勇气。这段历史没有被写进教科书,却在岁月中沉淀成最动人的篇章,让我们看到超越党派的家国情怀,看到危难时刻人性的光辉。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

Seven

宋先生女中豪杰,家国情怀,大仁大义!建国后名誉主席,实至名归!

一半天堂

该有国葬的待遇!

用户10xxx61

伟大的爱国人士国母宋庆龄副主席