1959年6月,苏联撤走所有援华专家,中国核计划陷入困境,然而一位苏联专家临走时却说:“我们走了,你们还有王淦昌!”此时,王淦昌在学术领域刚取得突破,有关部门找到王淦昌时,54岁的他思索片刻,回复:“我愿以身许国!”

在1959年那个风云变幻的夏天,苏联专家突然撤离,中国核研究面临前所未有的考验。一位专家临走时的神秘话语,点明了一个关键人物——王淦昌。他刚在粒子物理领域获重大发现,却面临国家召唤。这位54岁科学家会如何抉择?一切悬念从这里展开。

王淦昌1907年生于江苏常熟一个普通家庭,早年家境贫寒,父亲早逝后由母亲抚养,母亲去世时他仅十三岁,与外祖母相依为命。他通过自学,1925年考入清华大学物理系,期间勤奋钻研基础知识,毕业后留校任助教。

1930年赴德国柏林大学深造,师从丽丝·迈特纳,专注β衰变谱研究,1934年获博士学位,回国后在浙江大学和清华大学任教。他提出用云室研究高能射线想法,虽未亲证中子发现,但奠定粒子物理基础。1941年建议β捕获检测中微子,后被他人证实。

1950年代领导宇宙射线研究,在云南落雪山建实验室,团队记录中性介子衰变照片数百张。1956年赴苏联杜布纳联合核研究所,任研究员,1960年团队从四万张气泡室底片中确认反西格玛负超子存在,这一粒子衰变为反中子和负π介子,国际物理界广泛认可。

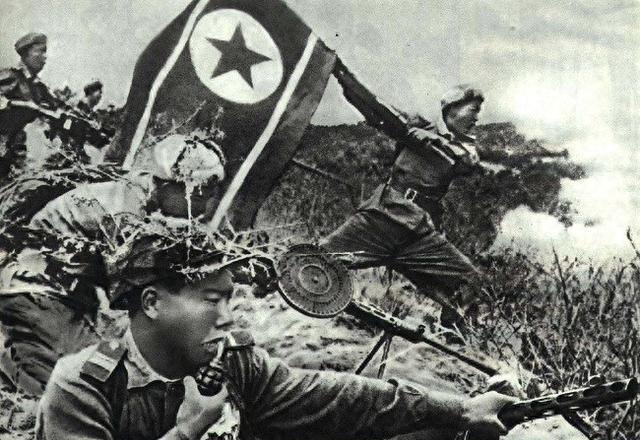

中苏关系从1950年代末出现裂痕,苏联担心中国核发展影响国际格局,1959年6月单方面暂停提供原子弹样品和技术资料,中国核项目失去支撑,设备安装中断。

1960年7月撤离行动启动,到8月底1390名专家全部回国,带走图纸仪器,核反应堆建设停滞,铀浓缩工厂生产线闲置,科研院所技术空白明显。

在北京核物理研究所,111位苏联专家离开后,中方人员整理残余笔记,高纯度铀提炼和爆轰实验数据缺失导致模拟失败。 一位即将离开的苏联专家对中方同事低语,强调王淦昌的价值。中方记下此话,汇报上级。

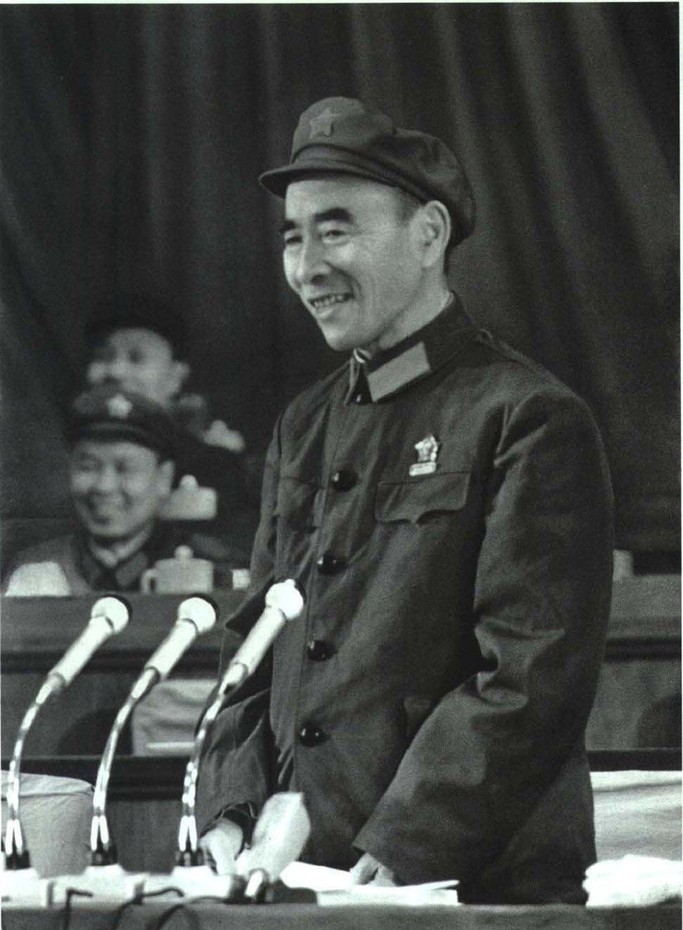

当时王淦昌仍在杜布纳,刚刚完成反西格玛负超子观测,站在显微镜前比对轨迹。国内有关部门通过电话联系,他听取核项目需求后,回复愿以身许国。

之后他整理资料,登上返程航班,落地北京直接去第二机械工业部办公室,与部长刘杰讨论任务。他化名王京,切断外部联系,家人只知出差,实际前往河北怀来县基地。那里他领导一千多次爆轰实验,在靶场调整炸药模型,观察冲击波,逐步解决内爆机制。

1963年团队转至青海高原,海拔三千米,他戴氧气面罩计算数据,指挥聚合爆轰测试。之后移新疆塔克拉玛干沙漠,戈壁上搭建实验室,指导组装探测器,校对参数。这些努力确保原子弹设计可行。

1964年10月16日罗布泊第一颗原子弹爆炸成功,提升国防能力。三年后1967年6月17日氢弹试爆成功。他在指挥室核对数据,确认参数。

1969年作为第九研究院副院长,领导首次地下核试验,9月22日完成,后续测试在高海拔进行,使用氧气设备。1978年,他任核工业部副部长和中国原子能研究院院长,推动核电项目,提出激光核聚变方案。

1998年12月10日,他在北京逝世,享年91岁。次年追授两弹一星功勋奖章,2003年一颗小行星以其名命名。

王淦昌一生从粒子物理转向核武器研制,放弃个人荣誉机会,体现科学家责任担当。