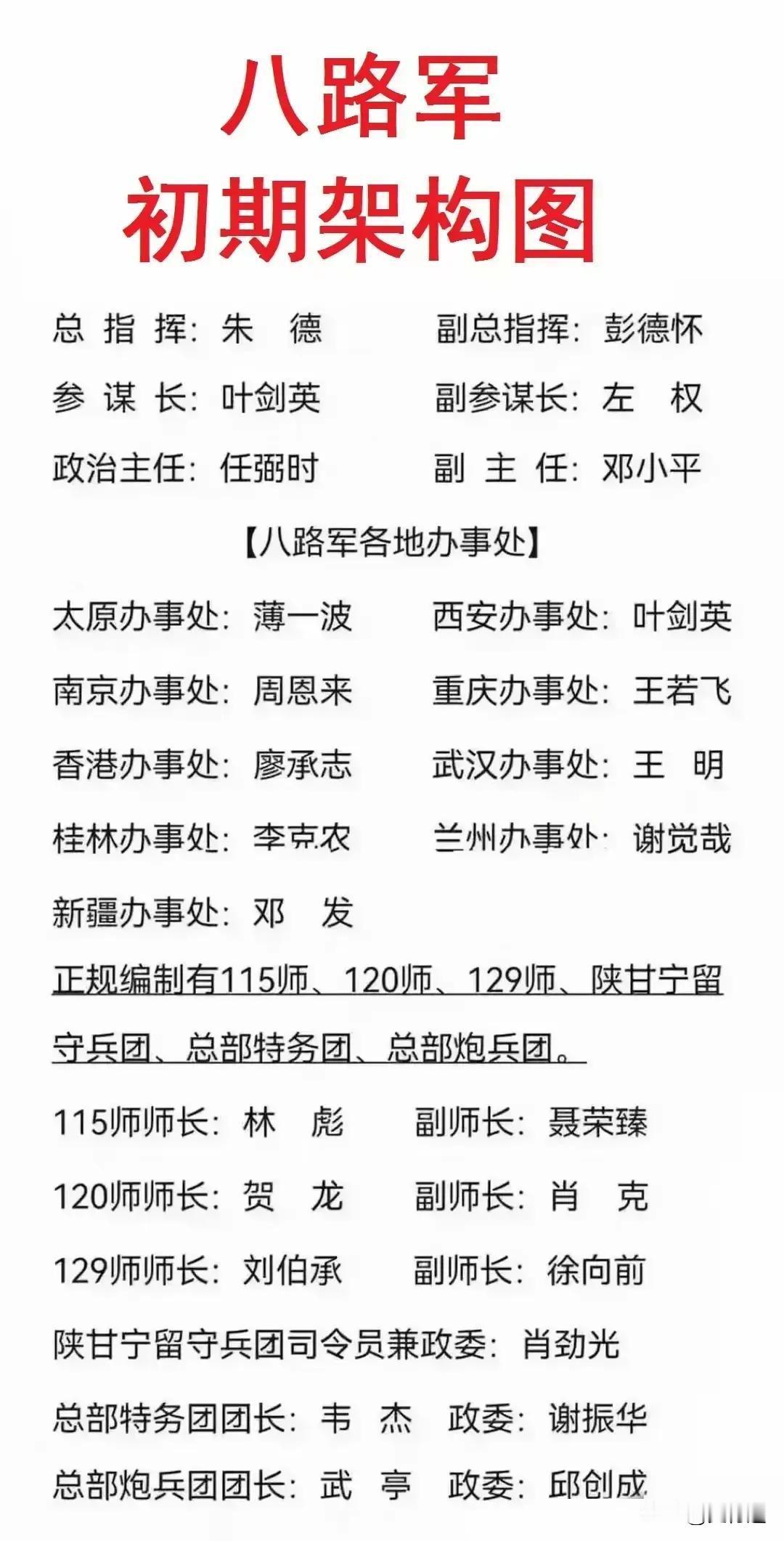

陈赓英年早逝,李克农摔碎酒杯:陈赓不在以后,喝酒没有一点味 “1961年3月14日深夜,等陈赓醒过来,告诉他酒已经备好。”李克农压低嗓音对值班护士留下一句话,随后靠在走廊冰冷的墙上,沉默得像块石头。 两天后,噩耗传来。58岁的陈赓心脏终于停止跳动,手术室外的李克农先是怔住,紧接着夺过桌上的玻璃杯,狠狠砸在地面。碎裂声惊动旁人,他只说了一句:“他走了,这酒再也没有味道。” 很难想象,昔日“特工之王”也有这样失控的一刻。二十多年风雨并肩,早把战友、同僚的身份压缩成一个更简单的词——兄弟。没有人比他们更清楚彼此的底牌,也没有人比他们更愿意为对方担风险。 时间拨回到1954年冬,北京西郊一处小院。一张方桌,两碟花生米,三斤二锅头。陈赓围着围裙从厨房出来,高声嚷道:“老李,酒别省!”李克农挥挥手:“够了,今天只谈山海关以东,不谈档案。”那晚的笑声隔墙都听得见。谁能料到七年之后,其中一人会先行一步。 若想追溯这段情谊,得从1928年的上海说起。彼时陈赓枪伤未愈,顶着“王庸”身份,成了法租界里名声最响的情报掮客;李克农则是中央特科第二情报科普通科员。初见面没寒暄几句,两人就凑后门小酒馆,一坛绍兴花雕见底,话题从马克沁机枪聊到沪宁铁路。旁桌巡捕听不懂,也猜不到这两名“闲人”很快会把情报网撒向整个上海滩。 友情的第一次大考出现在1931年4月24日。叛徒顾顺章被捕变节,南京中统连夜密电上海,点名要抓陈赓。钱壮飞冒死截获电报,李克农连夜骑车冲进法租界,把消息塞到陈赓手里。两小时后,周恩来下令全线转移。那个雨夜,他们在南昌路弄堂口短暂对视,没说谢谢,也没说保重,只留下一句“先锋号角,别吹太响”,随后背道而行。 李克农救过陈赓,陈赓同样救过李克农。1933年春,陈赓陷入国民党海关医院看守所,外界盛传戴笠要用电刑撬开他的嘴。突然间看守所灯全灭,一阵混乱过后,陈赓神秘失踪。有说是蒋介石默许,有说是特工兄弟暗中接应。多年后,两人私下提起此事,总爱抢着把功劳推给对方,仿佛谁担当得多一些就输了面子。 抗日战争爆发后,陈赓奔前线,平型关、百团大战、太岳山,满身硝烟;李克农潜身暗处,苏州情报站、香港联络站、大后方交通线,刀尖捡情报。表面一文一武,实则一明一暗,两条线交织成一张宽大的安全网。很多情报从李克农手里溜进作战地图,再由陈赓付诸火力,炮声里掺杂着密电的味道。 1949年后,两人身份转向“建设者”。陈赓主持哈军工、筹划国防科技,白天讲磁力线,夜里琢磨导弹轨迹;李克农打理外交背后的耳目,叙利亚谈判、新加坡站点、万隆会议外围,处处留下他的影子。公务繁琐,但他们抓住每一次聚首——北戴河小楼、上海愚园路、南京下关码头,无论地点多保密,都会传出二锅头的香味。 进入五十年代后期,陈赓旧疾复发,李克农也被心脏病折磨。医生让两人戒酒,他们含糊答应,转头还是偷偷把酒换成茶壶里。1959年,赵瑛病逝,李克农病情加重,被送往上海疗养。陈赓专程赶来,陪他坐在石库门小院,夜色淅沥。陈赓指着院墙外爬山虎说:“再熬两年,咱俩上山看火箭发射。”李克农抖抖烟灰:“先把这瓶喝了再说。” 愿望没能兑现。1961年3月16日晨,追悼会在龙华殡仪馆举行,众多老部下敬礼告别。李克农拄着拐杖出席,全程不流泪,只在灵堂前脱帽,轻声道:“老陈,你先去,到那边别忘备酒。”一句话说完,他摇晃着走到院角,一拳将酒杯摔向水泥地。碎片四溅,像炸点落在众人心里。 再过十一个月,1962年2月9日,李克农病情恶化。医护劝他少说话,他却拉着警卫员嘱咐:“桌上那半箱二锅头不能浪费,挑一瓶埋到老陈墓边。”话音不重,却把旁人听得心酸。63岁的“特工之王”闭眼那天,枕边放着一张旧照片:两位将军并肩在哈尔滨松花江畔,远景是军工学院半成的塔吊。 军旅史上风云人物不计其数,能把铁血与赤诚并行到最后的并不多见。陈赓和李克农留下的,不是酒杯,也不是密电,而是一段无条件的信任。正是这种信任,让前线与后方、锋刃与暗哨之间的缝隙严丝合缝,生死关口不再留空当。再华丽的战略、再精密的装备,没有这种信任,都难以成立。与其说李克农摔碎的是一只杯子,不如说那声碎响提醒后人——真正的兄弟情,代价常常是把命摆在桌面上。