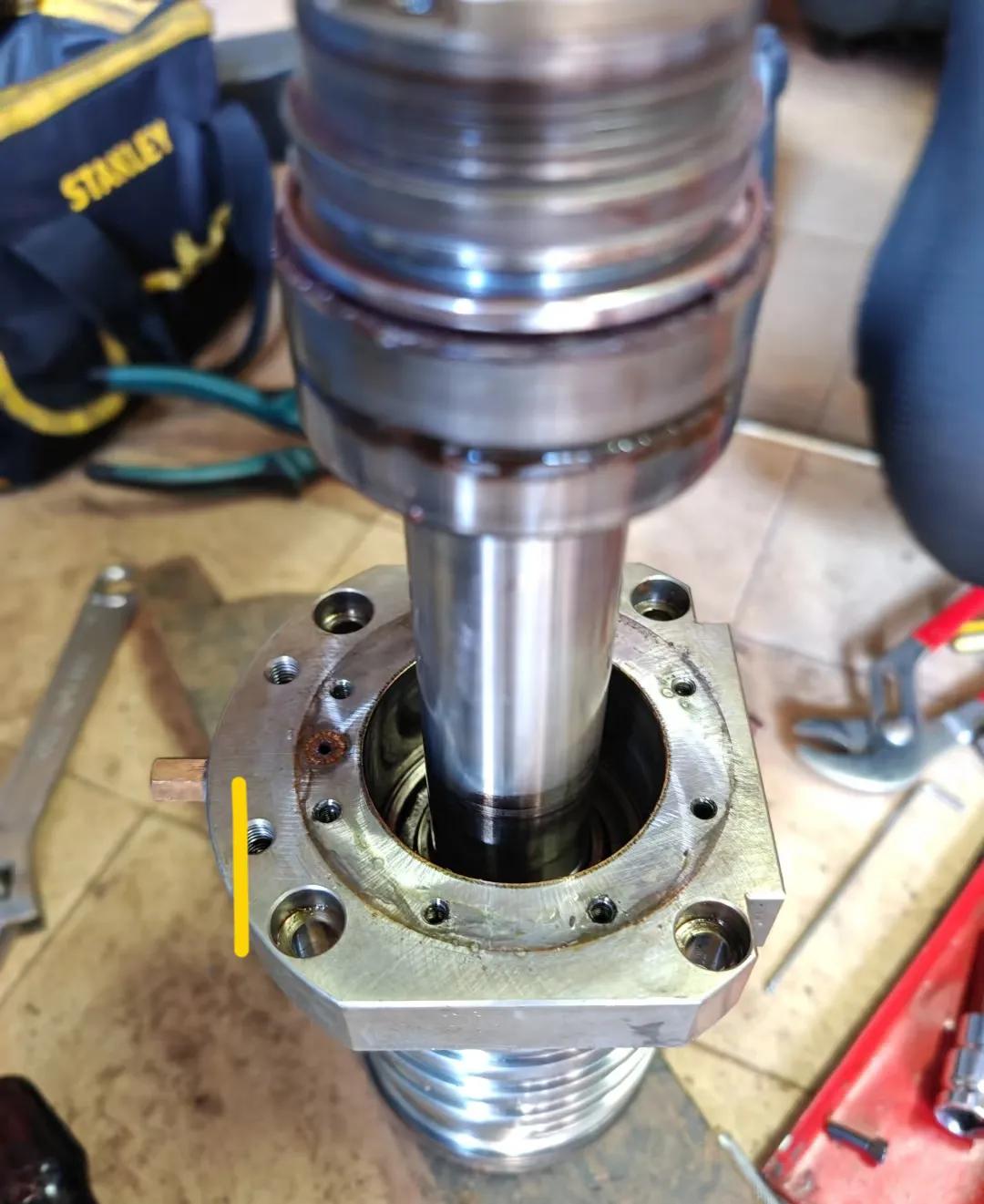

2006年,德国人想用11亿元,收购曾为神舟飞船造过轴承的洛阳轴承,当时洛轴欠债24亿,连工资都发不出,洛阳国资委差点签字,但中国轴承工业协会却坚决反对,因为“洛轴被外资拿走会威胁国家安全,” 洛阳轴承的高铁轴承生产车间里,机械臂精准地抓取轴承零件,经过上千道工序后,一枚枚标注 “时速 350 公里” 的高铁轴承下线,即将送往国内各大高铁制造基地。 生产线旁的电子屏上,实时滚动着 “累计供货超 10 万套” 的数据,谁能想到,17 年前的洛轴,曾站在被外资收购的悬崖边,连职工工资都难以发放。 2006 年,洛轴的困境已持续数年。24 亿债务像座大山,压得企业喘不过气; 车间里的老旧设备停了近半,仓库里的成品堆积如山却卖不出去,上千名职工连续 3 个月没拿到全额工资,有人甚至提着饭盒去政府门口请愿。 就在这时,德国舍弗勒公司的出现,让洛阳国资委看到了 “救命希望”。舍弗勒给出的方案极具诱惑力:11 亿现金用于偿还债务,5 年内追加 10 亿投资升级设备,还承诺保留 6000 个工作岗位。 当时负责对接的官员回忆:“很多人觉得这是唯一的出路,毕竟能立刻解决职工吃饭问题,地方财政也能减轻压力。” 但这份看似 “双赢” 的协议,却在行业内掀起轩然大波。中国轴承工业协会第一时间召开紧急会议,协会专家拿着一份厚厚的报告据理力争; “舍弗勒收购西北轴承的教训就在眼前!2004 年他们收购西北轴承铁路轴承业务后,不仅撤走了核心技术团队,还禁止西北轴承再涉足该领域;” 更关键的是,洛轴的战略价值远超西北轴承,当时洛轴的铁路轴承国内市场占有率达 30%,舍弗勒已通过收购掌握 25% 的份额,一旦合并,将垄断国内 55% 以上的铁路轴承市场。 “到时候他们想涨价就涨价,国内高铁、货运铁路的发展都要被卡脖子!” 轴协的警告,让不少原本支持收购的人开始动摇。 反对声音的核心,还在于洛轴的 “特殊身份”。很少有人知道,洛轴的军工配套车间,常年为航天、军工装备生产特种轴承。 神舟飞船上的 22 种关键轴承,需要在 - 40℃至 120℃的极端环境下保持稳定运转,这种技术连舍弗勒都曾试图引进。 尽管舍弗勒承诺 “剥离军工分厂”,但轴协调查发现,洛轴的军工生产与民用业务高度关联:同一条生产线既生产民用轴承,也能改造生产军工产品; 技术团队更是共用,一旦被外资掌控,军工技术的保密性和供应链稳定性都将面临巨大风险。 轴协负责人在上报材料中写道:“洛轴不是普通的制造企业,它是中国轴承行业的‘技术锚点’,丢了它,高端轴承技术将倒退十年。” 这场博弈持续了 3 个月。轴协多次向国家发改委、工信部提交报告,甚至邀请航天科技集团、中国铁路总公司联名发声,强调洛轴对国家战略产业的重要性。 最终,在多方压力下,洛阳国资委暂停了签约流程,舍弗勒的收购计划宣告失败。但收购被叫停后,洛轴的困境并未消失,反而陷入 “更难的境地”。 债务仍在累积,职工的不满情绪加剧,不少核心技术人员开始跳槽到其他企业。 为了让洛轴 “活下来”,河南省政府牵头成立专项工作组,协调金融机构提供 10 亿低息贷款,还推动洛轴与永煤集团达成合作,注入 5 亿资金用于发放工资和恢复生产。 但真正的转机,来自洛轴对技术创新的 “死磕”。2008 年,洛轴组建高端轴承研发中心,把仅有的 30% 利润投入研发,团队在车间里搭起临时宿舍,日夜测试高铁轴承的性能。 研发负责人回忆:“当时没有参考数据,我们就自己摸索,仅轴承钢的配方就试验了 200 多次,高速稳定性测试跑坏了上百套样品。” 2015 年,洛轴研发的时速 350 公里高铁轴承通过装车测试,成为国内首家打破外资垄断的企业。 如今的洛轴,早已摆脱当年的困境。除了高铁轴承,其风电轴承国内市场占有率达 28%,稳居行业第一;航天特种轴承持续为神舟系列飞船、空间站提供配套,技术水平达到国际领先。 当年支持收购的官员,如今也感慨:“幸好当初守住了底线,否则现在国内高端轴承市场,恐怕还是外资说了算。” 而那些曾担心失业的职工,不少已成为生产线的技术骨干,月薪比 2006 年翻了 5 倍,有人还在洛轴的扶持下买了房。 洛轴的涅槃,不仅是一家企业的重生,更是中国制造业坚守核心技术的缩影。从被外资觊觎的 “困境企业”,到高端轴承领域的 “国产标杆”,洛轴用 17 年的时间证明; 真正的竞争力,从来不是靠外资 “输血”,而是靠自主创新 “造血”。如今,洛轴的高铁轴承已出口到东南亚、欧洲等国家,在国际市场上与舍弗勒同台竞争,这或许是对当年那场收购风波,最有力的回应。 信息来源:人民网——《新闻多一点丨洛轴集团的转型升级之路》 21世纪经济报道——中国轴协紧急上书反对 力阻外资11亿元并购洛轴