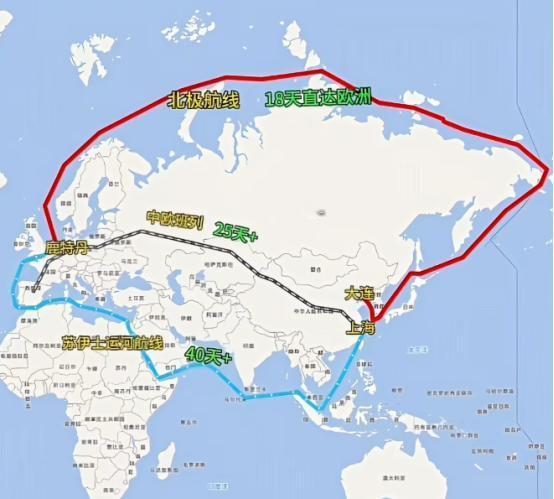

波兰拒绝放行! 这次波兰拒绝放行中欧班列,给出的理由是俄罗斯和白俄罗斯正在进行联合军演,他们觉得这场军演已经威胁到了波兰自身的安全。 9月11日深夜,波兰甩出一道“硬核”操作:从12日零点起,全面关闭与白俄罗斯接壤的所有边境口岸,不管是公路还是铁路,一律暂停通行,时间另行通知。 这个决定来得突然,却并不意外。就在前一天夜里,据波兰方面称,有19个飞行物闯入波兰领空,被认定是俄罗斯的无人机。波兰和北约部队紧急出动,击落了部分目标。 这下子,波兰的安全神经彻底紧绷。因为这事正好撞上俄罗斯和白俄罗斯正在进行的“西方-2025”联合军演,时间从9月12日至16日,地点就在波兰家门口。 波兰总理图斯克直接把话挑明:这是二战以来,波兰距离“公开冲突”最近的一次。 结果就是,中欧班列首当其冲。马拉舍维奇,这个被称为中欧班列“通欧大门”的铁路口岸,一下子被封死。 历史上,这里承担了九成以上的入欧清关和货物分拨,如今却成了堵点。 300多列满载货物的中欧班列,被直接卡在边境线上,动弹不得,里面装的是电子产品、汽车配件、光伏设备、新能源器件,全是出口拳头货,价值动辄上亿欧元。 欧洲那边的零售商库存也开始吃紧,运输成本眼看着往上涨,短短几天就暴涨了15%到40%。 波兰这操作,就像是给自己开了个罚单。物流企业怨声载道,尤其是马拉舍维奇当地,年收益超过5亿欧元的铁路运输链被打断,日子不好过。 而对中国来说,这不是一个普通的交通问题,而是关系到数百亿欧元贸易的战略通道。 中欧班列不只是火车,更是“一带一路”的标志性项目,是连通亚欧的经济动脉。波兰这一封,等于把“经济血管”给掐了。 中国外交部第一时间回应,明确表态:中欧班列是中欧合作的旗舰项目,不容政治化,要求波方确保通道畅通。 9月15日,中国外长王毅紧急访问华沙,会见了波兰外长和总统,谈的就是这件事。波兰方面一开始还挺强硬,但很快发现,自己手里的“牌”并不好打。 他们本来想用中欧班列当筹码,让中国对俄罗斯和白俄罗斯施加压力,换取所谓的边境安全保障。但问题是,一旦班列被卡,经济首当其冲受伤的就是自己。 北约虽然在军事上给波兰撑腰,启动了“东方哨兵”行动,增强东翼防空部署,但在经济层面却集体沉默。 德国、法国等欧盟大国更关注供应链稳定,不愿意为了军演把整个欧洲市场搅乱。欧盟内部也开始有人质疑波兰:安全问题归安全,贸易通道能不能别当人质? 压力之下,波兰态度开始趋于理性。9月16日,中波双方发布联合文件,波兰承诺将与中国“共同保障中欧班列通道的安全与畅通”。 双方还顺势推进了一些合作项目,包括稀土供应、新能源汽车领域的合作。要知道,中国掌握全球85%的稀土精炼能力,这对波兰来说是个现实利好。 军演结束当天,口岸也开始逐步恢复通行。但积压的列车太多,清关和换轨需要时间。 更麻烦的是,波兰海关临时加强了安检流程,过去平均6小时就能通关的列车,现在得排12小时以上。这种“慢动作”,虽不至于再次封锁,但对运输效率和交易成本仍是硬伤。 这场突如其来的封锁事件,暴露了中欧班列过度依赖波兰-白俄罗斯通道的风险。一旦这个点出问题,整个中欧物流链就跟着出毛病。 中国已经在行动,加快推进“中间走廊”建设,那就是从哈萨克斯坦出发,绕过俄罗斯,经里海、高加索、土耳其进入欧洲。 同时,也在加紧对匈牙利、塞尔维亚等中东欧国家的铁路合作,甚至还在研究北极航线,以实现多点布局、风险分散。 这次事件也让人意识到,不光是多建几条铁路线那么简单。未来可能需要建立中欧班列的“黄灯机制”,在军演、冲突等特殊时刻,提前调配运力和路线。 同时,还需要建立应急协调机制和商业保险体系,把地缘不稳定对供应链的冲击降到最低。 波兰这次封锁,是典型的“经济杠杆”战术,用贸易通道当筹码,想换取地缘安全感。但结果却是自己经济受损、外交被动,最终不得不回到谈判桌前。 这也说明,在全球化的今天,贸易通道不是谁想关就能关的,背后牵涉的是产业、市场、就业、合作,没人扛得起这副沉重的代价。 中欧班列的未来,不能依赖某一个国家的情绪或者政策走向,而要靠多元化的通道、稳健的外交能力,还有对自身经济命脉的长期战略布局。 谁能在地缘政治的不确定中,保持通道畅通、供应链稳定,谁就能在全球竞争中占据主动。 这不是一场简单的边境风波,而是一场全球供应链的压力测试。欧洲需要中国的制造,中国也需要欧洲的市场。 中欧班列这条线,最终不是靠封锁和施压能切断的,而是要靠合作、冷静和共同利益来维系。 信息来源: 《波兰关闭所有通往白俄罗斯的边境口岸》——央视新闻