“国富山河壮”这上联太妙了!从格律上,“仄仄平平仄”很规整,“国”在古韵为仄声,读起来节奏强。尾字“壮”押“ang”韵,响亮又开阔,大气磅礴。 我这个天天在社区里写对子的人,说句实在话,一见到这种有骨气的上联就手痒。拿着随身的小本子在公交车上晃悠,脑子里就开始一轮轮地蹦词,想把气势兜住,又不想堆大词显摆。我喜欢先看意象,再看关系,“国富”对谁,“山河”应什么,“壮”落在哪里,心里打着鼓。一边划拉一边嘀咕,别太硬,别太俗,别为了押韵把话说假。我也不躲平仄,但不打算被它牵着鼻子走,句子要能落在生活里,读起来才顺。 晃到旧街那头,我拐进一家还坚持手写春联的小铺,墨香味让我心定了半截。铺子的师傅是个退休刻章的老先生,手很稳,眼神更稳,我把几种思路写在宣纸边角,先放着让自己看看。我试着把宏大换成烟火,把抽象靠近人身,想着“国富”落到“民安心里”,“山河”照到“灯火门口”,“壮”别只要声势,还得要温度。一个版本是“民康灯火明”,另一个是“百业街巷旺”,还有更朴素的“四季炊烟稳”。我把“壮”那口气留着,让它在“明”“旺”“稳”的生活面上起伏,别一下子冲破纸。老先生没多说话,只给我点了点“灯火”那行,像是意思到了。 我出来沿着菜市场走,霜露落在青菜上有亮晶晶的边,摊主手里的收款码套着红胶套,冻得嘴里哈着白气。豆浆机咕噜咕噜地吐泡,油条在锅里翻身,那个声音把我心里的节奏给定了拍。我想,一个好下联要能被这条街读懂,它得在这温热里站得住。我把“民康灯火明”在本子上又写了一遍,旁边加小注,灯火是灯,也是真实的人心,明不是光的亮,是日子的亮。又写了“百业街巷旺”,我嫌“百业”太口号,用笔一横划了,心里小声嘀咕一句“不会吧,这也太硬”。最终我觉得“灯火明”那种贴脸的温度,跟“山河壮”的远景对得住。 路过文化馆,橱窗里贴着新一期活动单,讲的是方言与楹联,我站了会儿才走。我们这座城这几年改造得挺快,贴纸春联多了,手写的少了,讲究平仄的人也少了。有人说形式不重要,心意到就行;有人说规矩要守住,否则就不是那个味。我想起奶奶读对子从来带着方言腔,她把“壮”念得更长、更宽,韵脚像是被拉伸了一截,我小时候就被那种拉伸感染过。等到我自己开始写,发现规矩有用,但不是唯一,街口的热气、手机里的表情包、摊位上的喊价,都成了我的字里行间。我心里那一点小倔强,是想让句子既有门楣的体面,也有灶台边的烟火。 晚上回到家,我把今天的几种版本整理好,拍照发到社区群里,配了小解释,没敢太学究。消息弹出来挺快,有人给了大拇指,有人丢了个“笑哭”,还有人回了个“啥意思”。我把手机按静音,先自己再读几遍,嘴里轻轻念,听它在房间里走路。念到“民康灯火明”的时候,我能看见楼下那家小饭馆的黄光落在桌面,孩子写作业的影子在墙上晃,我心里觉得它跟“山河壮”那股子拉开了一个有温度的对位。可能它不那么规整,不那么堂皇,但它肯落地,也肯跟人贴近,写出来我才觉得不虚。 第二天我把红纸裁了,亲手写了两条放到文化角的小展板上,笔画有点抖,但墨痕走得稳。我还特地写了一行小字,讲这句是我在早市边上想出来的,想让大家读到的是生活里的亮。我见到几个路过的大爷站着看,手背放在后面,眼睛里有点笑意,虽然谁也没跟我交流,我就知道它差不多能留下来。我也给自己立了个小规矩,明年还写,但要把“灯火”换一个新东西,比如“风声”“雨季”“露台”,不重复,也不炫技。我没追求满分,只求它能让人点点头,说一句“有劲”。 晚上把展板照片发给奶奶,她回了一个语音,念了一遍,还在尾字上拉了两下,我差点被逗笑。她说别老为平仄扯皮,日子过得顺,字就顺,我心里咯噔一下,觉得这也是一种规矩。我再看那句上联,心里更平了,像是跟它交上了朋友。我知道明天还会有人说这句过于生活化,也有人说贴近真实才好,我都接着听,接着改。我这点执拗,真不算多余也不烦吗?

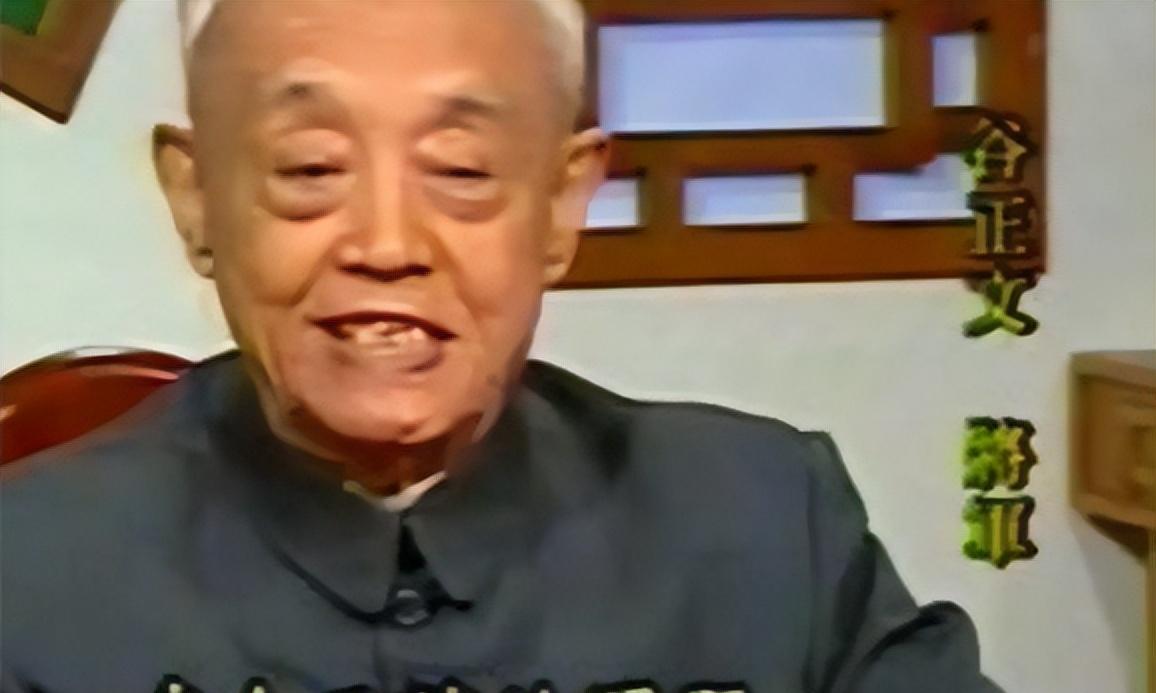

他含泪送恩人上刑场,暗护其家10年,为何2000年才曝光?1950年的台湾马

【8评论】【8点赞】