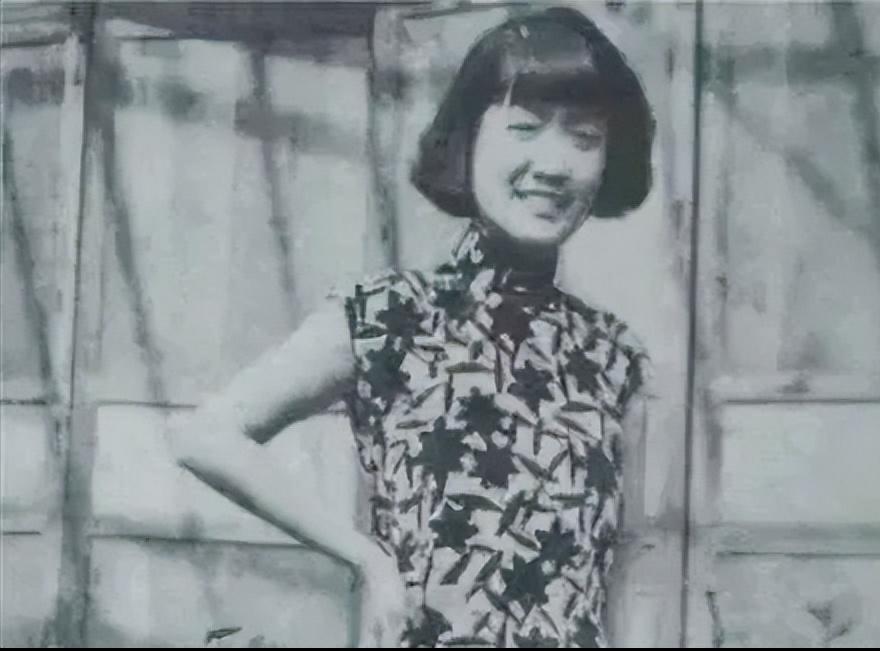

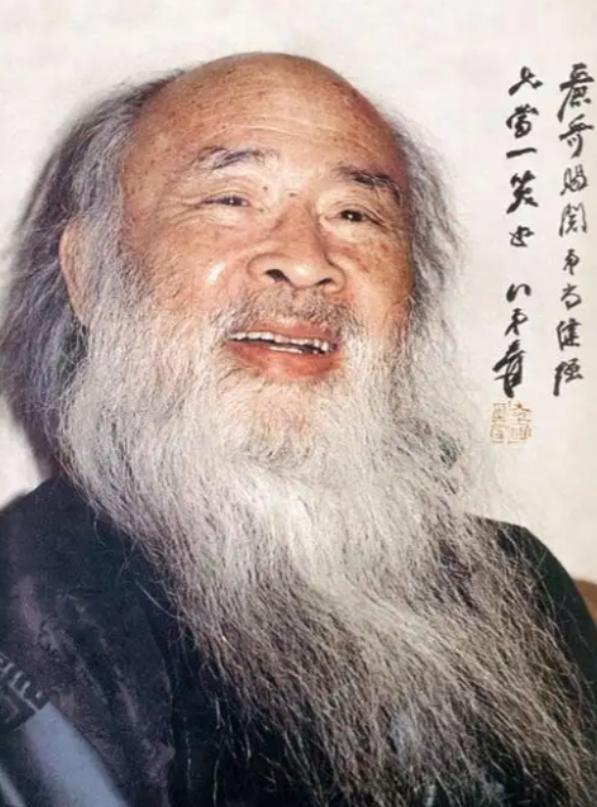

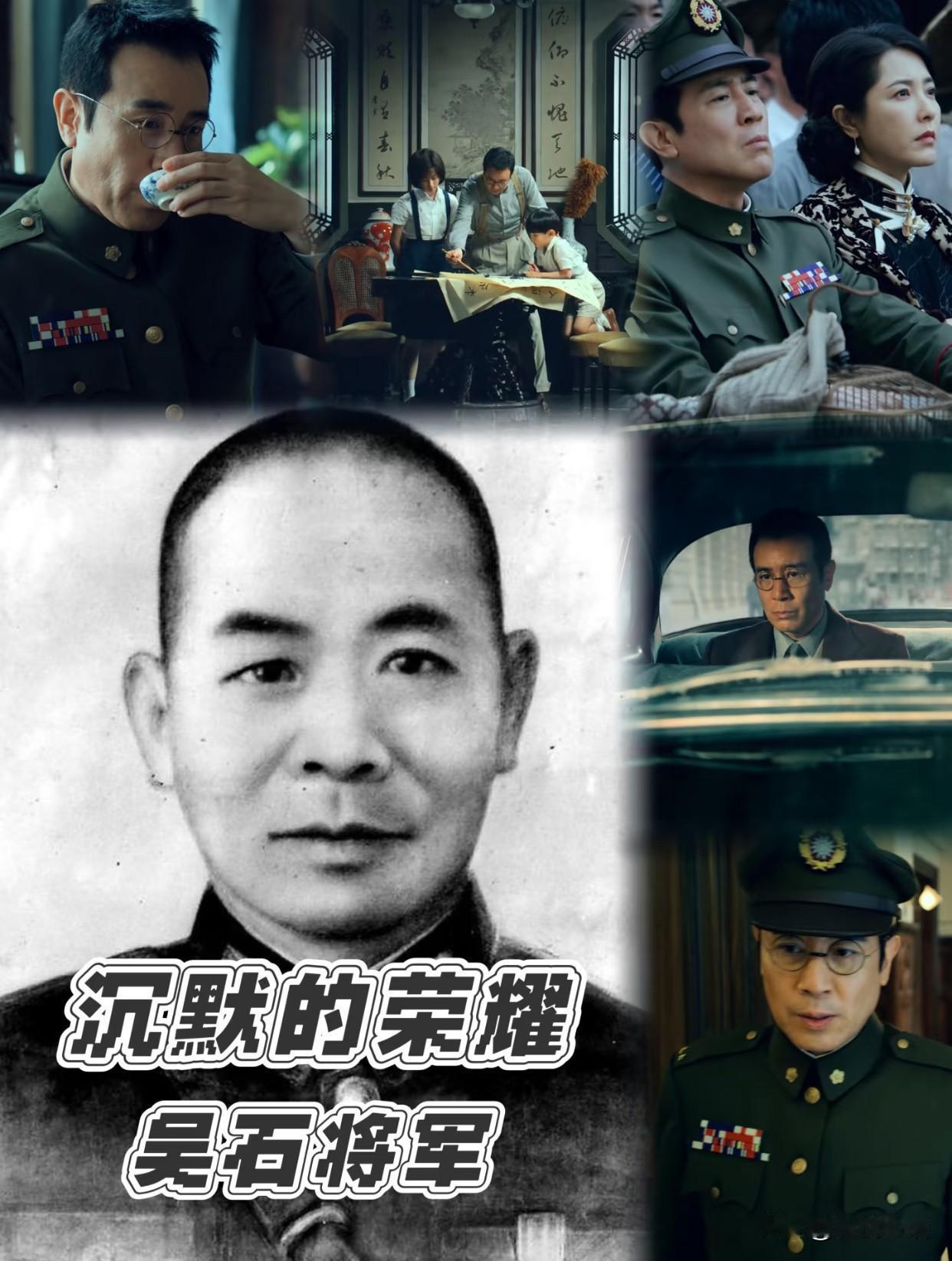

民国才子苦追嫂子大半生,得手后却说:我想把妻女一起接过来住 1978年,台北阴雨绵绵,蒋碧薇的葬礼冷清得像她晚年那间出租屋,没人提她曾是徐悲鸿的“正宫”,也没人喊她张道藩的“爱人”。 墓碑上只写了“蒋碧薇女士之墓”五个字,干净得像她一生到头来想要的身份:不是谁的夫人,不是谁的情人,只是她自己。 她留了两样东西:一幅是徐悲鸿画的《琴课》,画里她正教女儿拉琴,神情专注;另一幅是张道藩晚年为她画的肖像,线条温柔,颜色沉稳。 两幅画,一个是青春,一个是归属,都画进了她命里的两个男人,可惜,这两个男人,都没能真正“留住”她。 张道藩一生说过最让人难堪的一句话,是在他们已经同居十年后,某个夜晚饭后,他搁下筷子,语气平静地说:“我想把妻女一起接过来住。” 蒋碧薇听完没吭声,擦了擦手,转进厨房,三天后,她告诉张:我要去南洋探亲,她是没哭的,可张道藩却像备好了剧本,立马收回了两人过去写的所有情书,还叮嘱她“以后别提我们之间的事了”。 这对她来说,不只是分手,是对半生付出的否定,可往前推十年,她还不是这么干脆。 1949年蒋碧薇去了台湾,张道藩早就把原配苏珊和养女送去了澳大利亚,两人开始了没有名分但安稳的生活。 张道藩是政坛红人,蒋碧薇是“隐形女主人”,不管张家有什么应酬、宴客,她都得体应对,比谁都周全。 她照顾张道藩的胃,也照顾他的面子。可她没想到的是,这段关系耗尽了她和亲生子女的联系。 她的大儿子徐伯阳,见母亲为了张道藩远离亲人,写信断了母子关系,女儿徐静雯也写信骂她“为了虚荣背叛父亲”。 而苏珊也不是省油的灯,1952年她写信向蒋介石告状,说张道藩“包养情妇”,但张是当时“文教界大员”,风头正劲,这封信最后不了了之,谁都知道,这年头有本事的人,连情史都能被当成风流韵事。 其实张道藩想娶蒋碧薇,并不是一时兴起,他从很早的时候就喜欢她,当时蒋碧薇是徐悲鸿的妻子,他是个年轻外交官,三人都在柏林,常一起参加酒会、开“天狗会”画展。 张道藩自称“三弟”,在画展上递茶倒水,眼睛却总是在蒋碧薇身上打转。 1937年抗战爆发,徐悲鸿南下避战,蒋碧薇带着子女困在南京街头,张道藩那时已是国民政府高官,派人把她接到重庆,还安排她住进了文教部宿舍。 从这一刻起,两人开始了长达八年的“战地通信”,他们写了两千多封信,十五万字,纸张泛黄,字迹却清晰得像刚写完。 这些情书后来成了台北大学教授研究民国情感史的宝库,也是蒋碧薇人生里最温柔又最危险的证据。 情到浓时,张道藩劝她离婚,还替她想好了条件:要徐悲鸿赔100万元,再加100幅画和40幅古画。 蒋碧薇照做了,1945年,她和徐悲鸿正式离婚,徐悲鸿“净身出户”,只留下一句:“你终于如愿以偿了。”但这“如愿”,是一场长跑换来的。 那时候的蒋碧薇,早已不是当年在巴黎跟徐悲鸿一起摆画摊的清纯少女,她知道男人靠不住,也知道感情不能当饭吃。可她还是赌了一把,把自己赌给了张道藩。 张道藩也不是不付出,他在蒋碧薇身边时,确实给她体面、给她照顾、给她承诺,可等情感变成习惯,他就开始“盘算”起身份,他要的是一个能进出政坛、能撑场面的“伴侣”,不是一个“只属于他”的女人。 蒋碧薇其实早就看透了,但她没说破,直到1958年那天,他说出“我想把妻女接过来住”那句话,她才彻底明白:她只是他人生中的“临时合租人”,不是“主家”。 那晚之后,她人没再回来,情书也不复存在。张道藩继续做他的部长,和苏珊把养女从澳洲接回来,一家三口其乐融融,蒋碧薇去了南洋,隐姓埋名,十年未归。 1968年张道藩病重,她悄悄回了一趟台北,没打招呼,只在医院门口站了几分钟,张道藩没发现她,她也没进去,那之后,两人再无联系。 而她自己呢,靠画画、写回忆录过活,还出了两本书:《我与悲鸿》《我与道藩》,她没掩饰那些痛,也没美化那些年,她只是想把自己的故事讲出来,不再让别人替她写。 她最后的愿望,是墓碑上只刻“蒋碧薇”,她不想再被谁的名字框住,也不想再被谁的情感定义。 她曾是徐悲鸿的妻,是张道藩的爱人,但她更是那个在民国风雨中,孤身撑起一段段关系、一个个家庭、一次次选择的女人。 她曾爱过,也被爱过,但到头来,她选的是自己。 这段故事像极了民国的缩影:才子佳人、权势风流,背后却是身份、道德、现实三重博弈,蒋碧薇不是败给了爱情,她只是败给了那个时代的男人,他们可以爱你,也可以随时爱别人,还能在最后说一句:“我想把她们都接过来。” 她懂了,也放下了,离开,是她最后的体面,而这体面,是她自己争来的,不是任何男人施舍的。 信息来源:徐悲鸿出轨代价大:日夜作画还债致病危住院——中国作家网