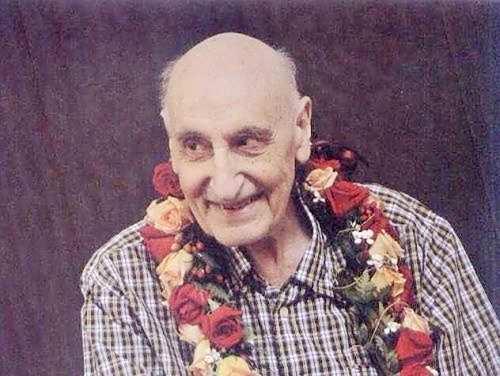

“一个人能无私到什么程度!”法国一男子来到中国40年时间,竟然无偿资助了70多位中国学生出国留学,而他提出的唯一要求,竟然是,他所资助的学生,学有所成后必须回到中国! “他们,都回来了吗?”谁能想到,一个住在不到60平米宿舍、经常吃着方便面的老人,曾经是法国贵族世家的继承人。 1976年,当57岁的让·德·米里拜尔第一次踏进西安外国语大学校园时,没有人注意到这个穿着洗得发白衬衫的法国人。他谢绝了学校安排的专家楼,选择了最普通的教工宿舍。 可就是这个连新袜子都舍不得买的老人,在来到中国的第四年,做了一件让所有人震惊的事,他卖掉了祖传的邮票收藏,设立了一个特殊的助学基金。 “钱要用在能改变命运的地方。”他对不解的同事这样解释,“而改变一个人,能改变更多。”基金有且只有一个条件:接受资助去法国深造的学生,学成后必须回到中国。 有人私下议论:“这法国老头是不是太固执了?留在法国发展不是更好吗?”他只是微笑着摇头:“树长得再高,根不能离开土壤。”那些受资助的学生们后来才知道,每一张寄回国的成绩单,老人都仔细收藏着。 在米里拜尔那间简陋的宿舍里,最醒目的不是那台破旧的电视机,那是他自费买给系里学生练习听力的,而是整整齐齐贴在墙上的明信片。从巴黎到里昂,从马赛到图卢兹,每一张明信片背后,都是一个正在成长的年轻学者。 他记得很多学生的名字,记得他们研究的领域,记得他们离开时立下的誓言。当同事们谈论购置新车、装修新房时,他正就着咸菜啃馒头,心里盘算着下个学期还能资助几个学生。 “中国,已经成了我的根。”他在日记里这样写道。 这个出生于1919年的老人,把后半生完全融入了这片东方土地。他研究明代官制,论文获得了法国国家博士学位;他学习中医,写下大量笔记;1997年,他成为陕西省第一个获得中国“绿卡”的外国人。 更让人动容的是他对生活的态度。一套西装穿了三十年,领口磨出了毛边还舍不得扔;袜子补了又补,却把省下来的钱换成一本本原版法语书,送给买不起书的学生。 2015年,96岁的米里拜尔安详离世。遗嘱只有薄薄一页纸:遗体捐献给西安交通大学医学院,用于医学研究。 而他资助学生们,也在中国的各个行业内发光发热。每年的清明,总有些不再年轻的面孔出现在医学院的纪念墙前。他们轻声汇报着各自的近况,就像当年在老师那间简陋的宿舍里一样。 只能说,他来自万里之外的法国,却比许多人更懂得中国的未来需要什么,不是昙花一现的援手,而是生生不息的传承。当那些远渡重洋的学子带着知识归来,当他们在各自的领域开花结果,当他们也开始成为新的播种者,这位法国老人便在中国的大地上,完成了一场超越血缘与国界的生命延续。 信源:中国文明网——敬业奉献让·德·米里拜尔先进事迹简介 文│一阳 编辑│史叔