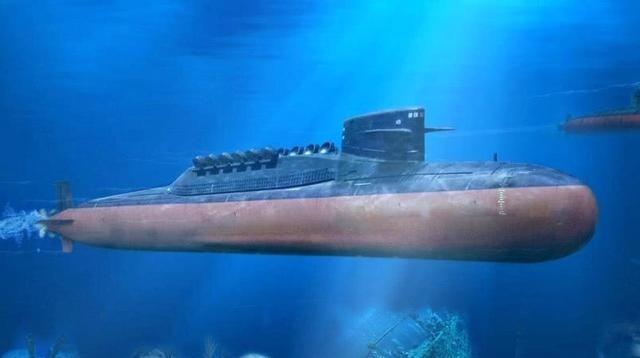

为什么核潜艇能长时间待在水下?简单来说,核潜艇本身是个死物,要是没人待着,它可以一直待在海底没问题,核动力最厉害的就是不需要空气,不像普通潜艇得时不时浮上来换气和充电。 核潜艇的核心优势在于其核反应堆,这种装置利用铀燃料棒的裂变反应产生热能,无需外部氧气参与,就能持续释放能量。反应堆将热能转化为蒸汽,推动涡轮机发电,进而驱动电动机和螺旋桨前进。这种闭环过程让潜艇在水下保持高速航行,速度可达30节以上,远超常规潜艇的依赖柴油机和电池。常规潜艇的柴油机燃烧需要空气供应,一旦电量耗尽,就必须浮起充电和换气,这不仅暴露位置,还限制了潜航时间,通常仅几小时到几天。核动力则彻底摆脱了这一枷锁,理论上潜艇可无限期水下运行,直到燃料耗尽。 实际中,反应堆一次装载的核燃料可支撑10到20年使用,这让核潜艇成为战略威慑的利器,在冷战时期就改变了海战格局。 空气供应是核潜艇长时间潜航的另一关键环节。艇内安装了电解氧气发生器,通过电解水产生氧气,同时化学吸收器如氢氧化锂能去除二氧化碳,维持舱内空气浓度在21%左右。风机系统循环处理数千立方英尺气体,每小时刷新环境,避免积累有害物质。早期核潜艇如美国海军的型号,配备这些设备后,能连续运行数月,而无需上浮补充氧气。相比之下,常规潜艇的空气储备有限,潜航超过一周就需要补充,这直接影响隐蔽性。现代核潜艇进一步优化了这些系统,加入二氧化碳洗涤塔和备用氧气瓶,确保在故障时也能维持几天生存空间。这些技术进步让艇员在封闭环境中保持清醒,避免缺氧或中毒风险。 不过,空气管理并非万无一失,任何小故障都可能迅速放大,考验维护人员的专业性。 食物和补给同样制约核潜艇的极限耐力。尽管动力无限,艇上空间有限,只能携带足够两到三个月的压缩食品,如罐头、脱水菜和能量棒。这些物资储存在专用舱室,设计时考虑了营养均衡,避免维生素缺乏。厨房区使用电热设备加热食物,严格控制用水量,每人每天限两加仑,用于烹饪和个人卫生。垃圾通过压缩机处理成砖块,防止异味扩散。历史上,1960年美国USS Triton号在“沙尘暴行动”中携带120天补给,实际潜航83天,其中60天全程水下,覆盖26723海里。这次任务证明,补给规划直接决定了任务时长。 如今,核潜艇补给系统更高效,加入真空包装和营养补充剂,但最终还是以艇员需求为限,超出三个月就面临健康隐患。 艇内空间的紧凑性进一步凸显核潜艇的实用挑战。艇体虽长达100多米,但内部过道窄小,铺位区像蜂巢般叠加,每人仅分配一张窄床和铁柜,轮班制度让三人共享一张床铺。这种设计最大化利用空间,却让生活节奏高度规律化。三班倒每四小时轮换,艇员通过闹钟和排班表调整作息,人造灯光模拟昼夜,避免生物钟紊乱。噪音是另一个常年困扰,电机和风机嗡鸣不绝,时间长了会影响休息质量。俄罗斯和美国的大国核潜艇近年来添置健身房和娱乐区,如棋盘和书籍,但与陆地相比,仍显简陋。这些设施旨在缓解压力,却无法完全抵消封闭环境的孤立感。 艇员选拔严格,需通过体能和心理测试,确保他们在噪音和拥挤中保持高效。 核潜艇的维护需求也影响其长时间水下能力。反应堆需定期监控温度和辐射水平,技术员每周巡检管道和阀门,使用工具箱处理潜在泄漏。电气系统防范短路,配备灭火器和备用电源,避免单点故障。