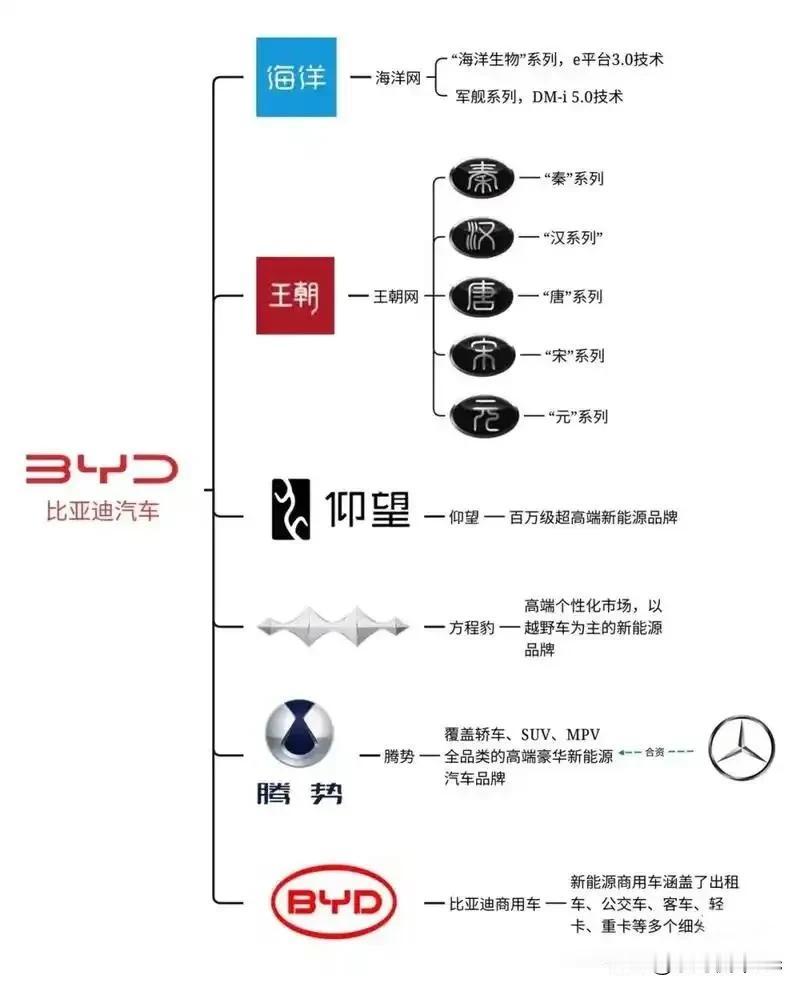

毁掉一个国家不一定非得打仗 谁能想到当年把家电、汽车卖遍全球,号称“经济巨人”的日本,现在居然卡在原地动弹不得,不是被人打垮的,而是自己慢慢“蔫”下去的,没硝烟没炮火,却把曾经的那股子冲劲耗得差不多了。 摧毁一个曾经的经济强国,并不一定需要动用炮火,还有一种更加隐蔽、更具腐蚀性的方法。 当一个国家的产业逐渐失去动力,社会的根基被人口问题逐渐蚕食,年轻一代的希望,被现实逐步打磨掉时,这个国家便会在不知不觉中被推向经济的边缘,最终陷入无法挽回的困境。 日本,就是这种情况的最鲜明写照。 日本的产业困境,并不完全是因为其技术实力的崩溃,问题的根源更在于它深陷于过去辉煌的阴影中。 日本曾凭借“技术立国”成为全球制造业的佼佼者,松下的电视、索尼的随身听、丰田的汽车几乎成为质量的代名词,这些辉煌的成功,既造就了日本的强大,也固化了一种风险规避的思维方式。 如今,许多企业的决策者依然是当年站在巅峰的老一辈,他们熟悉的是过去的稳定利润,缺乏迎接不确定未来的勇气和决心。 这种依赖最终付出了惨重的代价,在汽车行业,全球正在经历由燃油车向电动车的转型,而日本的汽车制造商依然固守在混合动力车这一“最优解”上。 结果眼睁睁看着中国的比亚迪、蔚来等新兴公司抢占了全球电动汽车市场,当丰田终于推出纯电动车型时,市场反应平淡,消费者的兴趣远低于预期。 这种迟钝并不仅仅体现在汽车产业,像人工智能、半导体等未来发展关键领域,日本同样缺乏技术突破。 过去的优势和创新能力,如今已经无法支撑它重新领先,许多核心高科技产品的零部件不得不依赖进口,曾经的辉煌,变成了如今发展的沉重负担,阻碍了日本向未来转型的步伐。 产业停滞仅仅是日本困境的表面现象,社会内部的活力流失才是更致命的因素,年轻一代被贴上了“低欲望”或“躺平”的标签,这并不完全是他们的消极,而是整个社会结构失衡后,这一代人无奈做出的集体性自保反应。 现实中的日本年轻人面临着极其沉重的生活压力:即使每天拼尽全力加班,工资的涨幅依然微乎其微;在东京等大城市,仅仅是一间狭小公寓的月租,就占去了大部分收入,购房更是奢望。 如此巨大的生活成本,压得年轻人喘不过气,而他们也逐渐丧失了对未来的信心。 背后是难以逆转的人口结构压力,日本的老龄化程度世界领先,老年人口超过了29%,而每年新生儿不足80万,这使得每个年轻人,一出生就背上了沉重的社会保障负担。 经济停滞,导致年轻人的收入没有提高,而巨大的人口养老压力,又不断消耗他们的可支配收入,这种恶性循环,最终导致年轻人放弃消费、放弃结婚、生育甚至对未来的任何梦想。 一个社会如果连年轻人都失去了动力,经济也就逐渐熄火了,社会的疲态和产业的滞缓,最终将国家推向了战略上的被动局面。 加上日本表面上是“制造强国”,但其背后却隐藏着一个深刻的产业结构问题,日本的产业链许多关键环节已经深度依赖外部供应链。 从稀土、能源到高端芯片和精密设备,许多关键技术的掌控权不再掌握在日本手中,尤其是中国在这些领域日益崛起,并逐步掌控了全球的产业链布局。 这样的一种依赖,使得日本的经济和技术体系,如同一座悬挂的宝剑,一旦外部供应链出现波动,它的企业就可能面临成本飙升、生产停滞的风险,最终丧失市场竞争的主动权。 日本政府也没有足够的财力,来应对这种技术上的滞后和产业上的依赖,庞大的社会保障支出已经将财政资源严重捆绑,政府没有能力投入大量资金,去进行战略性的科技创新,以应对外部竞争和内部经济困境。 一场现代版的“慢性战略打击”正在悄然展开,不需要使用军火,也不必发动战争,只需通过对供应链的控制、核心技术的竞争优势,再加上利用对方内部日益严重的社会矛盾,就能将对方推向深渊。