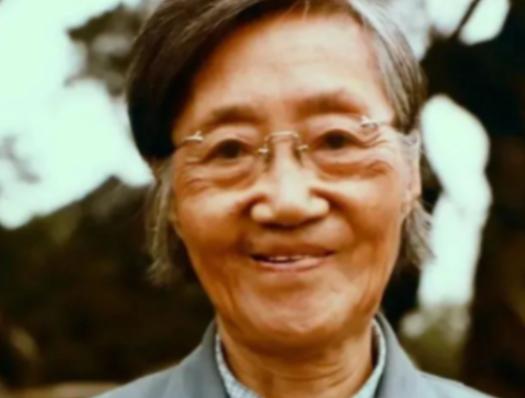

1961年,北大才女王承书吃完饭后,像往常一样去了实验室,谁知这一走,却像人间蒸发了一般,丈夫因找不到她,差点翻遍了北京城,10多年后,儿子打开门,发现一位白发苍苍的老老太太,定睛一看,却是消失了多年的母亲, 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1961年的一个清晨,北京的柳絮随风飘荡,街头的自行车铃声此起彼伏,人们或许不知道,就在这样的普通日子里,一位物理学家悄然告别了她熟悉的生活,王承书离开家时,只带着一个布包和一张告别的字条, 她的丈夫四处寻找,亲自跑遍了学校、派出所和街道办,甚至连邻居都开始议论纷纷,可无论如何,他都找不到妻子的下落,她就像凭空蒸发了一样,再没有出现在家人的生活中,而在千里之外的西北戈壁滩,王承书正埋头于一项特殊的任务,没有一刻停歇。 在她消失的岁月里,那片广阔的沙漠是她的战场,这里没有繁华的都市,没有舒适的环境,只有漫天的风沙和简陋的帐篷,冬天,钢笔里的墨水会结冰;夏天,实验设备被炙热的阳光烤得发烫,她是基地里唯一的女性专家,肩上却承担着几乎不可能完成的任务。 每天,她在风沙中埋头计算,用算盘和手摇计算机处理数以万计的复杂数据,偶尔风沙灌进眼睛,她抬起袖子擦一擦,继续低头工作,有一次,她因为连续几天熬夜突发高烧,鼻血滴落在演算纸上,但她只是简单地塞了点棉花,继续演算,那些浸着血迹的公式,是她留在那个年代最真实的印记。 这样的生活持续了整整十七年,她每天面对的不是家人的笑脸,而是实验室里密密麻麻的公式,偶尔收到丈夫转来的家书,她会在夜深人静时反复阅读,仿佛这样能缩短与家人的距离,尽管如此,她从未抱怨,她知道,自己的任务关乎国家的未来,而这样的付出是值得的。 其实,在成为一个隐姓埋名的科研工作者之前,王承书曾是无数人眼中的天才,她毕业于燕京大学物理系,是当时唯一的女生,成绩始终名列前茅,后来,她成为密歇根大学首位已婚的女学者,与导师乌伦贝克共同提出了一项震惊学界的理论公式,这项成就在国际物理学界掀起了不小的波澜,许多人都认为她如果继续留在美国,未来或许能够摘得诺贝尔奖。 新中国成立的消息改变了一切,她毅然决定放弃国外优越的条件,带着900公斤书籍和资料,踏上了归国的轮船,当五星红旗迎风飘扬时,她在甲板上泪流满面,那一刻,她明白,这片土地才是她真正的归宿,从此,她的科学理想与祖国的命运紧紧相连。 回国后,她本可以选择继续从事熟悉的研究方向,但她没有这么做,当国家的核工业因苏联专家撤离而陷入绝境时,她主动承担起了全新的任务,面对从未接触过的铀同位素分离技术,她没有丝毫犹豫,她知道,自己需要站出来,去填补那个空白。 她的工作需要绝对的保密,这意味着她必须与家人彻底割裂,她的丈夫和儿子只能通过一些简单的书信暗号得知她的近况,而她也只能在笔记本的角落,画一个简单的蛋糕,来纪念儿子的生日,对于普通家庭来说,这样的分离不可想象,但在那个特殊的年代,她的选择是无数科学家共同的选择。 1978年,当她终于被允许回到北京时,已经过去了漫长的十七年,她推开家门,看到儿子站在那里,却几乎认不出这个已经长成青年的男孩,她的头发早已花白,脸上爬满了深深的皱纹,而儿子则用陌生而复杂的眼神看着她,这一场迟来的重逢,承载了太多无法诉说的情感。 尽管如此,她从未后悔自己的选择,在她看来,隐姓埋名是一种特殊的荣耀,而不是牺牲,她没有向家人解释过多,也从未向外界透露过自己参与的细节,她习惯了低调和沉默,把荣誉让给团队,把成就归于国家,而自己则始终保持着一种谦逊的态度。 晚年的王承书依然保持着科学家特有的严谨和无私,她将毕生积蓄捐给了希望工程,用丈夫的积蓄在西藏建起了一所小学,甚至在生命的最后,她选择将遗体捐赠给医学院,为后来者的医学研究贡献最后的力量,她的一生,始终秉持着“国家需要我做什么,我就做什么”的信念,从未偏离。 信息来源:人民网《王承书:一生的三次“我愿意”》